皮定钧夫妇

1914年皮定均出生于安徽的一个贫苦家庭,他的早年生活充满了劳苦和挑战。幼时,他就失去了父亲,母亲改嫁后,他便与年迈的祖母相依为命。童年的皮定均身形瘦弱,生活条件艰苦,常常为了生计在乡间放牛和讨饭。

尽管生活给予他极大的挑战,皮定均的意志却异常坚强。他渴望加入中国共产党和红军,改变自己的命运。初次试图加入红军时,他遇到了许世友的队伍。由于其瘦弱的身体,许世友起初拒绝让他加入,担心他承受不了部队的艰苦生活。

然而皮定均不屈不挠的精神最终打动了许世友,他被允许加入部队。这个曾经贫穷潦倒的少年,凭借坚韧不拔的意志和非凡的军事才能,逐渐展现出了非凡的领导力。

皮定均

在1940年,太行五分区司令员皮定均正在与涉县县长郑晶华密切讨论战区的策略部署。这时一位气质非凡的年轻女子走进了会议室,她身材适中,面容如瓜子般精致,一对明亮的大眼睛显得格外引人注目。

皮定均一瞥之下便被她的气质所吸引,那份长时间沉寂的内心突然被一股暖流唤醒。然而那女子似乎并未察觉到皮司令的目光,她直接向郑晶华汇报了工作情况,任务完成后便匆匆离开。

女子离去后,皮定均久久地凝视着她的背影,直到她完全消失在视线中,他这才稍显失落地询问郑晶华:“老郑,那位才女是谁?”郑晶华回答道:“她是涉县妇救会的主任,张烽。”

皮定均

皮定均又问:“她的家乡在哪里?年纪多大?她已经婚配了吗?”郑晶华了解到皮定均对这位女子产生了不一般的兴趣,他笑着回答:“这些我还真不太清楚。”皮定均心中一动,便半真半假地提议:“老郑,能不能麻烦你帮我了解一下她的情况,如果她未婚,看看能否介绍给我?”

郑晶华意识到这位司令员的直率,他答应了,并开玩笑说:“看来您这次真的是‘情定’了,我这就去打探打探。”不久后郑晶华找到张烽,尝试为皮定均牵线搭桥。然而张烽对此并不买账,她坚决而直白地拒绝了:“你看他好,你嫁给他吧!”

郑晶华尝试解释皮定均的英勇和对她的喜爱:“他是一位英雄,很多女子梦寐以求的对象。”但张烽坚持自己的立场,毫不动摇地回绝了。郑晶华无奈地向皮定均汇报了这一失败的结果:“司令,我尽力了,但张主任她似乎对军人没有兴趣。”

张烽

皮定钧深深叹息,心知命运的不可强求。但命运似乎并未完全抛弃他,不久之后,他竟在战火与硝烟中邂逅了新的爱情。1941年的严冬,随着一名叫陶莹的女战士的到来,皮定钧的生活有了新的转机。陶莹不仅容貌姣好,还曾活跃在一二九运动中。她的气质与智慧很快就吸引了皮定钧的注意,两人在共同的文化学习与交流中迅速走近,很快确立了恋爱关系。

正当皮定钧计划向陶莹求婚,使这段关系正式定型时,他们的爱情却遭遇了意外的挑战。129师师长刘伯承以部队规定为由,否决了皮定钧的结婚申请。规定明确指出,只有年满28岁以上的团级以上干部才可结婚,而皮定钧误以为自己只有24岁。这段恋情因此被迫搁置,尽管皮定钧愿意等待,但陶莹最终选择了离开。两人的分手在一片泪水中画上句号,留给皮定钧的是漫长的痛苦和回忆。

刘伯承

失恋后的皮定钧将自己重新投入到战斗中,1942年冬天,五分区成功抵御了一次大规模的敌军“扫荡”。战斗过后,在难得的休息时光里,皮定均发现自己对张烽的思念变得更加强烈。这种感觉连他自己都感到惊讶——两人的接触不过是短暂的一面之缘,却让他深陷其中,难以自拔。

此时的皮定均已是一名司令员,地位显赫,有无数的媒介为他介绍各色女性,其中不乏条件优越的女同志。然而在皮定均心中,却始终只有张烽一个人的位置,其他任何人都难以取代。

皮定均不再像以往那样笨拙地四处打听消息,而是直接找到了与张烽关系良好的刘湘屏,请求她帮忙牵线搭桥。在刘湘屏的安排下,皮定均与张烽在一个文艺晚会上再次相遇,共同观看了《孔雀东南飞》的表演。尽管张烽全神贯注于舞台,皮定均却坐立不安,内心波涛汹涌。

徐子荣

仅仅几天后,刘湘屏转交给皮定均一封张烽写的简短条子。条子上张烽清晰地表达了她的立场:因党校的规定,她现在不能谈恋爱,希望皮定均理解并停止追求。这封信让皮定均深感失望,他沉默地返回司令部,一路上愁云密布。

在徐子荣的协助下,皮定均的情况有了转机。徐子荣在离任前曾向刘伯承汇报工作,并被委以关注皮定均的婚姻大事。徐子荣的到来为皮定均的情感之路带来了希望。他向皮定均介绍了几位女性,但皮定均均以张烽为由拒绝了。

面对皮定均的执着,徐子荣决定直接找到张烽,与她进行了一番深入的对话。在与徐子荣的谈话中,她没有直接表露自己的情感,而是选择了务实地解决自己的疑虑。在深思熟虑后,张烽向徐子荣提出了关心的问题:“我听说皮司令身体不太好?”

皮定均

徐子荣对张烽的直接询问并不意外,他微笑着回答,解释说皮定均的胃病是多年战斗累积的结果,像许多老兵一样,这是常见的健康问题,只需适当调理即可。徐子荣的回答显然缓解了张烽的担忧,她稍感安心,但仍表示需要时间再考虑。

徐子荣理解张烽的顾虑,他点头示意,并承诺会支持她的决定。返回驻地后,徐子荣立即给皮定均写信,传达了与张烽的对话内容,并表达了对两人关系前景的乐观看法。皮定均收到信后,心情大好,他决定亲自回信给张烽,表达自己的真挚情感和对未来的承诺。

皮定均的信件满载深情,诚挚地向张烽阐述了自己的内心世界和对她的思念。张烽阅读这封信后,内心的疑虑渐渐消散,她对皮定均的人品和诚意有了全新的认识,她的心态也发生了显著的转变。

皮定均

在数周的信件交流后,张烽对皮定均的感情逐渐加深,她最终决定回信,确认了自己对未来的期望和对皮定均的情感。徐子荣见证了两人情感的逐渐升温,他决定采取行动帮助两人,将张烽从党校调至豫北,让她与皮定均能有更多的相处机会。这一决策使得两人得以在抗日战争和解放战争的缝隙中,终于能够彼此依偎。

他们的婚礼虽然简单,但对于他们来说意义非凡。仪式上只有几位亲近的同志参加,菜肴虽然不多,仅有简单的烧萝卜、馒头和少许肉炖,然而这对他们来说已足够表达他们的幸福。

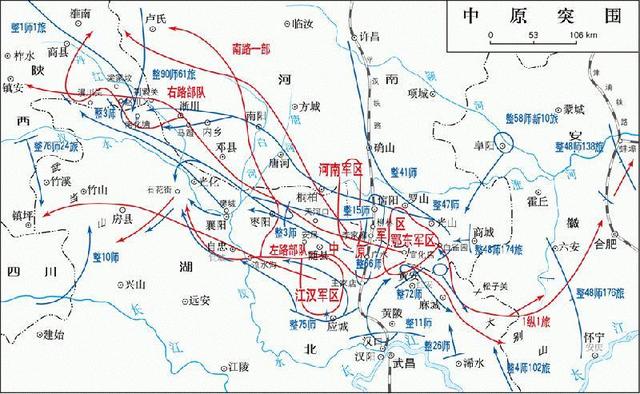

抗日战争胜利后,皮定均被任命为中原军区第一纵队第一旅的旅长。那时他的妻子张烽已怀有身孕。尽管还不清楚孩子的性别,皮定均却早已决定,若是男孩就命名为皮桐柏。然而不久之后,随着刘峙率领的30万大军对中原解放区发起进攻,解放战争全面爆发。面对远超自身的敌军,中原军区的不足6万兵力显得捉襟见肘,中央迅速下达了突围的命令。

皮定均和张烽

中原军区战略位置关键,更是连接西北与华北的军事要塞,对蒋介石来说是联络其军队的必争之地。6月26日,国民党军发起初步攻击,7月1日,全面进攻启动,目标在短短两天内消灭中原军区主力,指挥官刘峙负责整个作战行动。

面对如此危局,毛泽东迅速向中原军区发出紧急电令,指示必须尽快突破重围。依照中共中央的指示,中原军区迅速制定了战略突围计划,旅长皮定均被任命为第一纵队第一旅的领导,负责实施掩护主力部队西向突围的艰巨任务。

皮定均在召开作战会议时毫不犹豫地下达了坚决命令:“全旅指战员,必须不惜一切代价,坚守阵地,确保主力部队安全突围。”

行动当晚,皮定均巧妙布置战术,佯装东突,以迷惑敌军,实则为主力部队向西转移赢取了宝贵时间。为了最大程度地牵制敌人,皮定均决定采取一条极为危险的路线向东转移,直面敌人重兵。尽管面临重重困难,皮定均仍率部坚持战斗。

在接下来的激烈战斗中,皮定均展现出超凡的指挥才能。在连续战斗的24天夜里,皮定均指挥部队转战千里,经历无数次激烈的战斗后,最终以极小的损失,成功突破敌人重围。

在战争最为紧张的时刻,尽管士兵们极需休息,皮定均从侦察得知敌军即将到达,坚决决定部队吃过饭后立即出发。尽管这一决定在当时引起部分领导的反对,皮定均坚持己见,这一决策事后被证明极为正确,有效避免了可能的灭顶之灾。

合照

新中国成立不久,抗美援朝战争爆发。皮定均随军跨过鸭绿江,投身前线。在战火频繁的朝鲜战场上,他表现出色,还发掘并培养了名将张桃芳,使之成为狙击界的传奇人物。战争结束后,皮定均被调往福州军区,担任副司令一职,继续为国防事业贡献力量。

1955年秋,为了表彰在解放战争和抗美援朝战争中的杰出贡献,中国人民解放军举行了历史上的首次大规模授衔仪式。在这一重要时刻,皮定均凭借其丰富的军事经验、显赫的职务以及卓越的战功,被授予高级将领军衔,其军事生涯也因此达到了一个新的高峰。此外皮定均在平时也十分注重对年轻军官的培养,多次在部队中开展军事训练和战术研讨,力求将自己丰富的战斗经验传授给下一代,以确保国防的长治久安。

1976年7月7日,皮定钧及其长子皮国宏计划前往东山岛,参加一场重要的军事演习。然而他们乘坐的直升机在不适宜飞行的恶劣天气中失事,坠毁于漳浦县的灶山森林,父子俩不幸罹难。皮定钧时年62岁,他的长子仅28岁。

合照

这个消息如同晴天霹雳,让张烽陷入了极度的悲痛之中。她失去了陪伴自己33年的丈夫,还失去了年轻的长子,张烽的心中充满了痛苦与不解。更让她难以释怀的是,空难发生的诸多疑点。据她所知当天气象条件极差,本不宜飞行。而且,在直升机与地面失去联系后,地面指挥中心的反应和处理也存在诸多疑问,这一切让张烽怀疑这是否只是一场意外。

随着时间的推移,皮定钧的英名依旧响亮,而对于这场空难,张烽始终未能释怀。15年后,她决定将皮定钧的骨灰迁出北京八宝山,一部分安葬在他生前战斗过的豫西根据地,另一部分则埋于他与儿子遇难的灶山之巅。

在灶山的墓碑上,张烽刻下了感人至深的碑文。这两句诗充分表达了她对皮定钧英勇事迹的崇敬,以及对那场不幸空难的深深疑惑:“九死一生,将军闯过枪林弹雨,永留百世英名;人妖颠倒,亲人竟遭机毁人亡,谁解千古之谜。”碑文的每一个字都透露出她的哀伤和对未解之谜的困惑。

2009年,张烽终于与世长辞,享年86岁。按照她生前的愿望,家人将她安葬在灶山,使她与丈夫和儿子永远团聚。她的一生见证了无数战火和家国悲欢,而她的坚强和毅力,以及对爱与真相的追求,将永远激励后人。