文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

他站在老屋门前,身后的卫士持枪警戒,屋里的人看着他,眼神冷淡。

他张了张嘴,想喊“娘”,却没喊出来,她皱着眉问:“你是谁?”

那年,他是“陌生人”

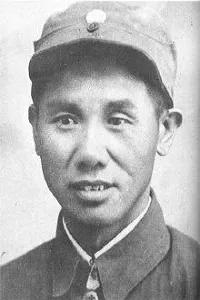

那年,他是“陌生人”1949年春,李长如带队路过石陂镇。

他没穿军装,只留一身土布灰衣,领口汗渍斑斑,肩头落灰,他站在那家铺子门口,眼神死死盯着柜台后的老人。

李世福,六十多岁,瘦得只剩骨头,手里抹着算盘珠子。

“叔叔。”他低声喊了一句,沙哑,嗓子干。

李世福抬头看他一眼,眼神警惕,又瞥见门外那几个背枪的人。

他愣住,算盘掉了,“你是……你是哪个部队的?”

李长如站直身体,“我是长如。”

李世福的脸突然变了,“长如……你是……李长如?”

他点点头,李世福忽然扑过来抱住他,“你活着!”

他带李世福躲进铺子后间,“娘呢?”他问。

李世福低头,没出声,两秒后说了句:“还在,但……她怕你。”

李长如一愣,“怕我?”

李世福叹气,“她说你死了,你走那年才十二,她一直以为你饿死在江西的路上,十年没人信你还活着。”

“可我写信了。”

“没收到,邮差被抓,信扔沟里了,后来换了姓寄,也收不到。”

李长如脸色沉下来,他忽然问:“弟呢?”

李世福迟疑了下,“死了,十三岁,被地主抓去种地,活活累死。”

李长如没出声,他坐着,双手紧握,骨节发白,“我明天去见我娘。”他说。

李世福犹豫,“她可能不认得你。”

第二天清晨,李长如一身粗布衣,站在自家门口。

屋里有咳嗽声,他推门进去,木门“吱”一声响,屋里,一个老妇人蜷在床角,衣衫破旧,眼神浑浊。

他站在她面前,低声说:“娘,我是长如。”

老妇人盯着他看了三秒,猛地朝墙边缩去,“你是谁?”

李长如没动,他缓缓蹲下,伸手去握她的手,“我真的是长如。”

她的手猛地抽走,哭喊:“你走开!我儿子早死了!你不是他!”

外头的卫士冲进来,他摆手制止。

“出去。”

屋里只剩他和她。

“你不是长如。”她说。

“我是。”

他低声说出几个名字,提起小时候家里那口旧水缸,提起被蛇咬的那一夜,提起她熬的姜汤。

她的表情松动了,她盯着他看了很久,手在颤。

“你……真是……我儿?”他点头。

她忽然哇地一声哭出来,扑上来抱住他,一边打他一边骂他:“你为什么不回来……你让你弟一个人扛下所有苦……你还敢回来!”

李长如抱着她,什么话都没说。

他回来,却不是儿子,是“官兵”

他回来,却不是儿子,是“官兵”村里人围着看,没人敢靠近,他一回来,铺子前人就多了,有人小声问:“那是谁?”

“听说是李家的儿子。”

“哪个李家?”

“就是当年那个跑去打红军的——李长如。”

“啊,他还活着?”

“可他怎么身边跟着兵?”

李长如站在树下,听得清清楚楚,他没吭声。

有人往地上吐了一口唾沫:“回来干嘛?吃饱了来认亲?”

他走过去,问:“你说什么?”

那人一看他靠近,往后退了几步,冷笑一声:“你走的时候你娘快疯了,天天给你做饭等你回来。你回来了呢?你弟活活饿死的时候你在哪?你凭什么回来?”

李长如没说话,他盯着那人的眼睛看了三秒。

“我弟的命,我会记住。”

“你记住有啥用?”那人声音哽住,最后说:“你走吧。这里不是你家了。”

他去了屋后,那个破水缸还在,长了青苔,下雨时会积水,他小时候就躲在水缸后面偷吃干粮。他弟会给他递一块红薯。

那天晚上他没睡,母亲坐在床边,点着一根蜡烛,问他一句:

“你是官?”

“不是。”

“那你有兵?”

他没说话。

她说:“你穿得干净。你有饭吃,可你弟死的时候,穿的是破裤子,没穿鞋。”

他眼眶发红。

她又说:“你信共产党?”

“信。”

“那你告诉我,为什么我家没一个活着?”

他没回。

她盯着他看了很久,说:“你不是我儿子,你是官兵。”

她转过头,背对着他睡了。

他走了,乡亲没送他一眼

他走了,乡亲没送他一眼第三天清早,天还没亮,他离开了老家。

没人送,母亲没出门,邻居关着门,只有狗叫,隔着一堵墙,他没回头。

路过石陂镇口的时候,几个老乡拦住了他。

“李长如,我们想问一句,你到底是哪边的?”

他盯着那人看,那人是村口木匠,姓蓝,三十多岁,腿瘸,三年前老婆被土匪掳走,他一直说是“共产党没保护百姓”。

“你说你是红军,可你穿得像国军。”

“你带兵,不像回乡认亲的样子。”

“你回来,没人信你,也没人认你。”

李长如没吭声,他从怀里摸出一张纸,那是旧报纸,已经皱成一团,他摊开,上面写着:

“李长如,中央红军第三纵队军需副营长。”

那几人互相看了一眼,没人说话,蓝木匠脸发白,低头避开他的目光。

“我回来,是为了看一眼我娘。”李长如说。

“我不是来做官的。”

“我没兵,我只带了几个人,是警卫,我们明天就走。”

他顿了顿:“你们怕的不是我,是我活着。”

没人说话,他走了,脚步稳,一步也没回头。

那天下午,母亲一个人去了田边,坐在田埂上抽泣。

李世福后来讲:“她手里攥着的是你小时候写的第一封信,‘娘,我吃得饱,别担心。’”

她说她没信过那是真的。

她说:“长如是死了,我只认得那个饿着肚子在水缸后头找红薯吃的孩子。”

她不认得眼前这个人了。

两年后,李长如在贵州病逝,肝病,拖了太久,没抢救过来。

他临死前说:“不要送我回家,家不认我。”

遗体就地火化,他的遗物只有一块布包,里面是三封回乡未投出的信和一张泛黄的家中照片。

照片上是他、弟弟和母亲,他才十岁,站在树下笑,脚上穿的是两只不一样的草鞋。

他不是个例,那一代人都没被认回

他不是个例,那一代人都没被认回李长如的故事,在部队里传开了,后来,有人说那不是他的错,是这个时代的错,也有人说,像他这样的人太多了。

1947年,陈再道回乡。

他进门,他舅母端着饭坐在炕上,一看见他,吓得把碗摔了,转身贴墙,喊:“你是哪路的?”

他没说话,舅母说他不是自己人,直到他说了句:“我是燕儿。”那是他的小名。

他舅母才扑上来抱住他,哭了。

但一小时后,整个村子都知道他回来,没人敢靠近,有人悄悄说:“他成官了,怕我们问他要粮。”

那一晚,他没留宿,天还没黑,就走了。

还有郑国仲。

1950年初春,他回老家福建,他进村,站在堂屋前,他父亲坐在堂屋中,穿着补了三层的衣服,手里还攥着锄头。

“爹,我回来了。”

他父亲眯着眼看了他一会,冷冷一句:“我没你这号儿子。”

郑国仲笑了一下,坐下,跟他说了很多往事,说他小时候偷了爹的烟叶藏在屋后,说他爹小时候给他剥红薯干吃。

说到一半,他父亲落泪了,“你……怎么变成这样子,我以为你会回来穿草鞋的。”

郑国仲抬起脚,脱下皮靴,赤脚走出门口,说:“我还是你儿。”

第二天,他离开,再没回来过。

他们回乡,都没被认下,不是脸不对,不是声音变了,是身份换了。

他们不再是“自家孩子”,他们是“兵”、“官”、“外人”。

乡亲怕他们,亲人疑他们,旧的关系被新身份冲掉,有的母亲认了孩子,也只认那一晚,有的父亲,从头到尾都没点头。

他们说:“你活着,我高兴,但你不是我儿。”

李长如走了,没人给他立碑,也没人请人烧纸,直到很多年后,当地编写红军口述史,才在一份战地文书上看到这个名字:

“李长如,江西人,十二岁入伍,曾任第三纵队副营长,1949年归乡探亲,次年病殁。”

再往下,没人记录他母亲有没有再认他,也没人知道他那三封信后来有没有送出去。