你有没有想过,一条看似简单的网络谣言,竟能引发一场轩然大波,甚至影响一家市值千亿公司的股价?最近,小米汽车就经历了这样一场“网络审判”。“1.2亿罚单”的谣言,如同病毒般在网络蔓延,将这家还未正式迈入量产阶段的新能源车企推上了风口浪尖。这不禁让人深思:在这个信息爆炸的时代,真相如何才能突围而出?企业又该如何抵御谣言的侵袭?

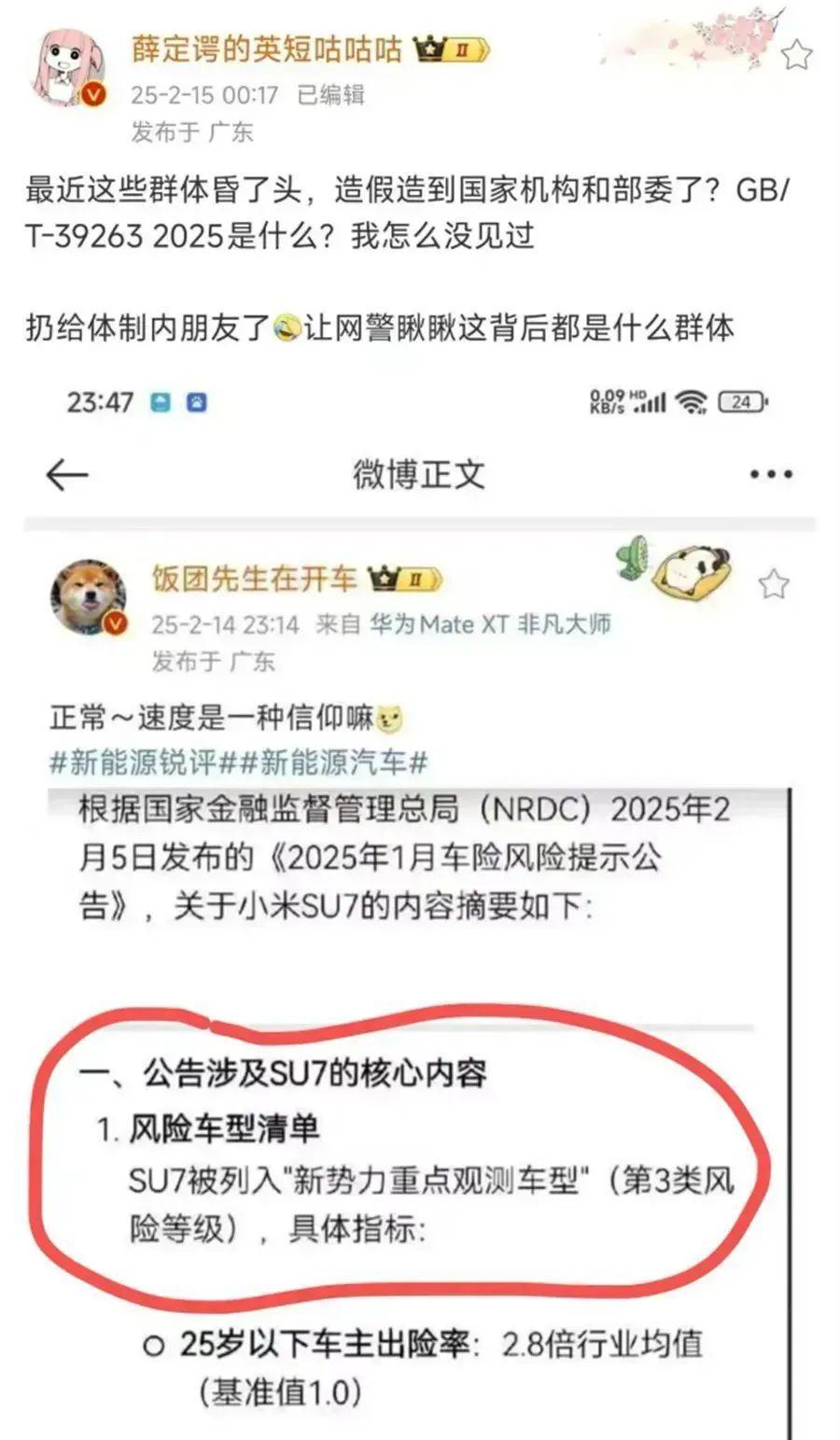

“小米被罚1.2亿!”这条消息最初出现在一些不知名的自媒体平台上,很快便被添油加醋地转发到各大社交媒体,引发了网友的热烈讨论。文章中煞有介事地描述了小米汽车因伪造路测数据而被工信部处以巨额罚款的“事实”,甚至还杜撰了“作弊芯片”等细节,让不少不明真相的群众信以为真。然而,随着事件的发酵,越来越多的人开始质疑这条消息的真实性。最终,工信部并未发布任何相关处罚公告,所谓的“1.2亿罚单”也成了子虚乌有的谣言。

这场风波看似只是一次普通的网络谣言事件,实则揭示了当前新能源汽车行业面临的复杂舆论环境。近年来,新能源汽车市场蓬勃发展,新品牌、新技术层出不穷,竞争日益激烈。在这样的背景下,一些企业为了争夺市场份额,不惜采取不正当竞争手段,散布谣言、诋毁对手,试图扰乱市场秩序。小米作为新能源汽车领域的新晋玩家,自然也成为了被攻击的目标。

除了不正当竞争,公众对新能源汽车的认知不足也是谣言滋生的温床。新能源汽车技术发展迅速,许多新概念、新技术对普通消费者来说还比较陌生。这种信息不对称的环境,容易让消费者产生疑虑和担忧,也给谣言制造者提供了可乘之机。他们利用公众的焦虑心理,编造虚假信息,博取眼球,最终达到自身的目的。

当然,我们也不能忽视自媒体在谣言传播中扮演的角色。为了追求流量和利益,一些自媒体平台和个人账号不惜发布未经证实的消息,甚至恶意炒作,加剧了网络谣言的泛滥。“小米1.2亿罚单”事件就是一个典型的例子。最初发布这条消息的自媒体账号,在事件发酵后迅速删除了文章并更改了账号名称,这种“打一枪换一个地方”的做法,无疑是对媒体责任的漠视。

那么,面对如此严峻的舆论环境,企业该如何应对呢?首先,要建立健全的危机公关机制。在谣言出现的第一时间,迅速反应,及时澄清事实,避免谣言进一步扩散。小米在此次事件中的处理方式就值得借鉴,他们通过官方渠道发布声明,驳斥谣言,并表示将采取法律手段维护自身权益。

其次,要加强与相关部门的合作,共同打击网络谣言。网络不是法外之地,对于恶意造谣、传谣的行为,必须依法追究责任。只有加大打击力度,提高造谣成本,才能有效震慑谣言制造者,净化网络环境。

此外,企业还要注重提升自身的品牌形象和用户信任度。通过持续的技术创新、优质的产品和服务,赢得消费者的认可和信赖。当企业拥有良好的口碑和强大的用户基础时,谣言的影响力自然会减弱。正如一句古话所说:“真金不怕火炼。”

对于消费者而言,也需要提高自身的媒介素养,增强辨别信息真伪的能力。在信息爆炸的时代,我们不能盲目相信和转发未经证实的消息,要学会理性思考,多方求证,避免成为谣言的传播者。

值得一提的是,近年来,针对新能源车企的谣言事件屡见不鲜。例如,2024年,有消息称“某品牌电动车自燃率高达10%”,最终被证明是虚假信息。2025年初,又有谣言称“另一品牌电动车电池存在安全隐患”,导致该企业股价大幅下跌。据统计,2024年至2025年上半年,涉及新能源汽车的网络谣言事件超过50起,其中大部分是针对特定品牌的恶意攻击。这些数据表明,新能源汽车行业已经成为网络谣言的“重灾区”。

回到小米事件,尽管“1.2亿罚单”的谣言最终被戳破,但它给小米带来的负面影响不容忽视。在事件发生后的几天内,小米的股价出现了一定程度的波动,也引发了一些消费者对小米汽车的担忧。这再次提醒我们,网络谣言的危害不容小觑,它不仅会损害企业的声誉,也会扰乱市场秩序,甚至影响整个行业的健康发展。

“小米1.2亿罚单”事件只是新能源汽车行业舆论乱象的一个缩影。在这个充满挑战和机遇的时代,企业需要更加重视舆论管理,积极应对各种挑战,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。同时,我们也呼吁广大网友,共同维护网络秩序,抵制谣言,让真相的声音更加响亮。只有这样,才能营造一个更加健康、有序的网络环境,推动新能源汽车行业可持续发展。