工业革命开展起来后,西方国家的国力那是前所未有的强大。可这时候,中国还在康乾盛世的余韵里陶醉着,醒不过来。

乾隆八十大寿的时候,英国借着贺寿的机会,想来跟中国聊聊贸易的事儿。可英国怎么也想不到,乾隆对这事儿根本就没兴趣。因为礼仪方面的问题,乾隆对英国的使者可就没什么好感了,不但把他们打发回国,还给乔治三世写了封信。

信里的内容如今看来确实有点好笑,这封信还在大英博物馆存着。

一、访华波折英国搞工业革命的时候,就特别急切地想要开拓更广阔的市场。说起来,在来中国之前,他们在欧洲别的地方就已经在扩展海外市场了。

慢慢地,他们的视线也转向亚洲了。提到亚洲,那肯定绕不开咱们国家。于是,在1792年的时候,英国就打算派出一个外交使团到中国来,商量和清朝做贸易的事儿。

那英国国王乔治三世可相当重视这件事。为了尽可能确保这次外交能成功,他派出的可是特别有经验的马戛尔尼。马戛尔尼是英国大名鼎鼎的外交官,英国和俄国之间的通商事宜当初就是他去签的。

怎么说,英国当时为了跟咱通商,那可是诚意满满地来的。那时候正好赶上乾隆皇帝八十大寿,英国还专门给乾隆准备了贺礼,加起来大大小小差不多有六百件,这里面有天文用具、火枪、炮车模型啥的。

英国这么做,就是想向中国表明,现在的英国可不是以前的英国。不管是军事方面,还是科技方面,都有了前所未有的发展。说到底,最终的想法就是想让中国明白,和他们合作是很正确的选择。

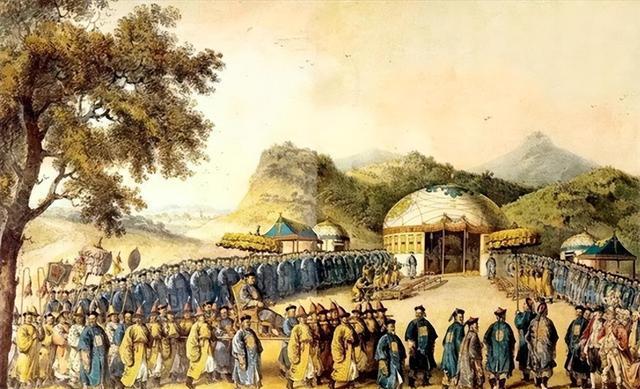

英国七百多人的使团漂洋过海,历经九个月的行程后,终于到达了大清。乾隆得到消息后特别高兴,马上就命令沿途的督抚护送英国使团前往紫禁城。这时候,两边的关系挺友好的。在大清眼里,英国是来给自家皇帝祝寿的藩属国,那当然得展现大国的风度。

英国,是带着通商的想法去的,所以态度特别客气。英国使团到北京的时候,乾隆已经带着一帮人去避暑山庄祝寿了。这是英国头一回派使者来,在乾隆的指示下,大清可重视了,像怎么接见之类的,都做了详尽的计划。

啥都进行得井井有条的,可在礼仪这块儿,两边有了分歧,就这个时候,乾隆就开始不待见英国使团了。

大清那时候是封建王朝,礼仪上讲究三跪九叩。可英国使团觉得,自己的国家和大清是平等的,不是大清的附属国,所以就不愿意搞三跪九叩这套礼仪。两边谁也不肯让步,没过多久,乾隆就知道这事儿了。

能想象乾隆有多不高兴了吧,当下就把原本定好的朝见时间给取消了。其实从这事儿就能看出来了,不管是大清,还是乾隆,都把英国当成自己的附属国。这么说吧,两国打一开始想法就不一样,后来闹成那样也是有原因的。

同时把本该供给英国的物资也削减了。下面的官员嘛,肯定是想讨乾隆欢心的,所以在英国使团的衣食住行方面就进行了适当的缩减。

简单讲,这事儿发生之后,英国使团在中国连饭都吃不上饱的,餐食的档次也一下子降了好多。两边就这么僵持住了,可乾隆一点儿都不退让,使团甚至面临着被乾隆打发回国的危险。

没办法,两边只能都往后退一步,把三跪九叩改成单膝跪地。可英国那个吻手礼,大清觉得这是冒犯,就给拒绝了。

二、乾隆的回信英国使团历经千辛万苦,总算见到了乾隆。见面是在给乾隆办的万寿典礼上。那时候乾隆心里可高兴了,哪怕之前英国使团有不尊重他的地儿,可这会儿看了英国送来的贺礼,也变得挺开心的。

虽说这是一连串的贺礼,可乾隆真看到的时候,兴致却不怎么高。大概是察觉到乾隆的不在乎,英国使团马上就说要给乾隆展示他们最得意的火器,不过,这肯定是要让英国使团失望。

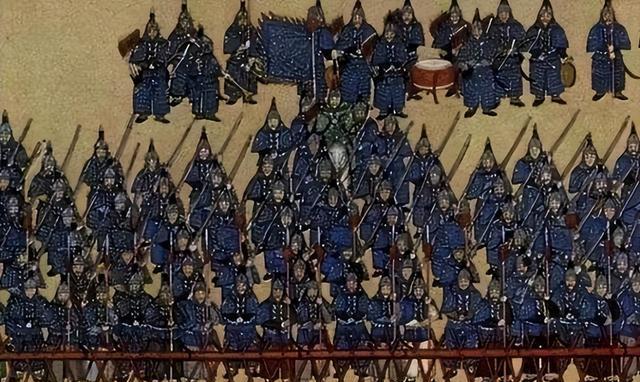

乾隆面对火器的时候,还是提不起啥兴趣来。不光乾隆这样,大清朝的官员们也没对火器有多高的兴致。不过得提一嘴,那时候的英国早就进入火器时代了。

大清瞧不上英国的火器,可它自个儿又没法好好把火器用起来,大清用的武器,还是冷兵器。

之后乾隆就好好尽了一番地主之谊,让礼部的官员把使团之后几天的活动都安排好了。使团看了避暑山庄,还看了歌舞表演之类的。在乾隆看来,这时候英国使团就该回国了。可英国使团压根儿没提回国这事儿,还说要在大清过元旦。

乾隆生日在九月,就算加上游玩的时间,也顶多到十月。可当时英国那边还打算再待两个月,乾隆心里就犯嘀咕了,怀疑他们到底有啥真实目的。于是就派人去催他们回国了。

眼瞅着都到这份儿上了,英国的使者就干脆把这次来的另一个目的给直接挑明了,啥目的?就是要跟中国签通商协议。

乾隆一听就气炸了,马上把他们的请求全都给驳回了。在乾隆眼里,这纯粹就是想借着中国的地儿来达成自己的目的,不但想在中国做买卖,还想免税。

乾隆哪能受得了这个,立马就把他们打发回国了,还附上了乾隆写的一封信。这封信总共976字,字里行间透着乾隆的傲慢、愤怒,还有对大清满满的自豪。

咱中国物产那叫一个丰富,啥东西没有……

三、西方的认知打那之后,乾隆是一眼都不想再瞧见英国的使团,一个劲儿地让手底下的官员催着他们赶紧走。不过,英国的使团也不是啥都没捞着。快离开的时候,他们找了个借口,说商船已经先回国了,只能转道去澳门坐船。

这段时间里,英国使者在浙江、江西这些地方转了转,把大清真正的国力和状况看得明明白白的。这时候,他们对乾隆说的盛世也开始犯嘀咕了。

那时候,大清有好些县城跟英国比起来差得远。乾隆说的盛世那也没错,可这盛世,就只是王公贵族能享受到,普通老百姓的日子还是没个保障。

早在马戛尔尼使团来华之前,西方国家就已经开始思考中国的状况。为啥?在西方人的观念里,历史越悠久的地方就越可能出现腐朽的情况。

这一回,马戛尔尼使团真真切切地体会到了中国的实力。在中国,皇帝是最高的统治者,可像英国这样的西方国家早就走出封建帝制。

而且,大清普遍重农抑商的情况可把英国使团给惊到了。要知道,一个国家要是想发展的话,经济那肯定是不能少的。

结语并且得提一下,马戛尔尼来的时候,正是乾隆末期,那时候的大清处于盛世的末尾阶段了,不难想象之后的大清会变成啥样了。

大清的落后,让英国满脑子幻想,别的先不说,就光看武器这一项,就足以让英国自信心爆棚。乾隆那时候不愿意对外开放,可他的后代却只能对外开放了。