(原创)

许多连友可能都注意到,四十开本的连环画《鲁迅和青年的故事》,除少数未被处理的,绝大多数封底版权页第一行原著栏目,都被墨笔涂抹。显然,这是一种被动的补救手段。仔细辨认,被涂掉的是“原著:石一歌”,在当时,封底内容被刻意抹去,意味着相关人员出了问题。通常,著作者问题严重的书籍会被全部收回销毁,而《鲁迅和青年的故事》的作者“石一歌”,应该属于“问题不大,但确实有问题”的情况。

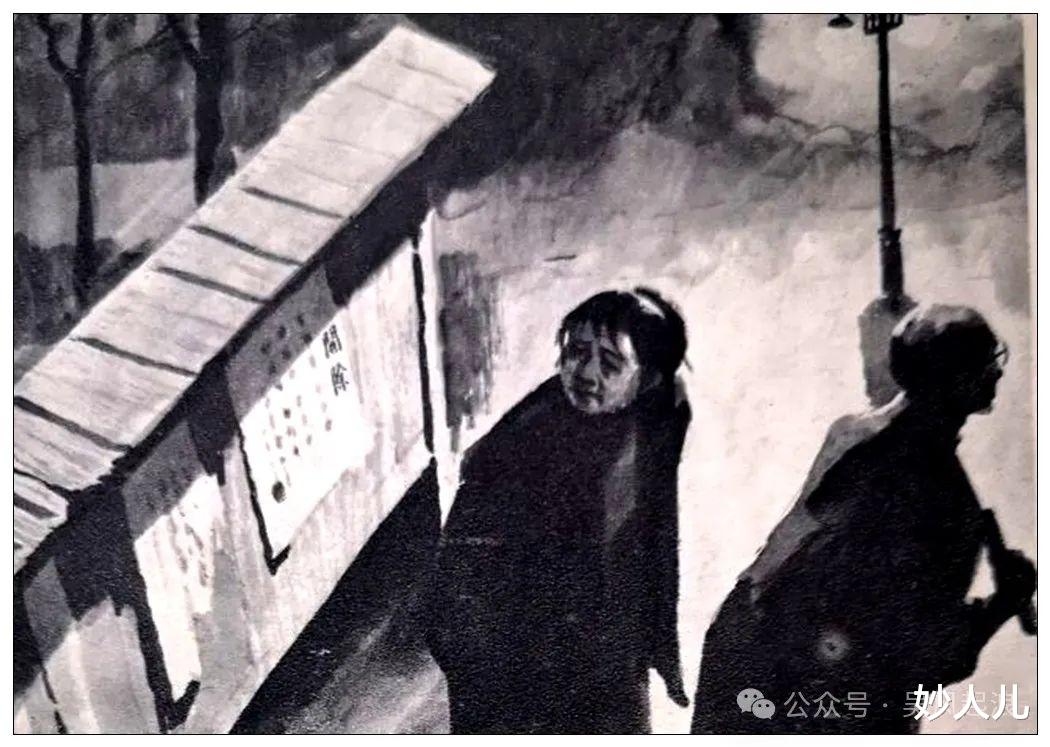

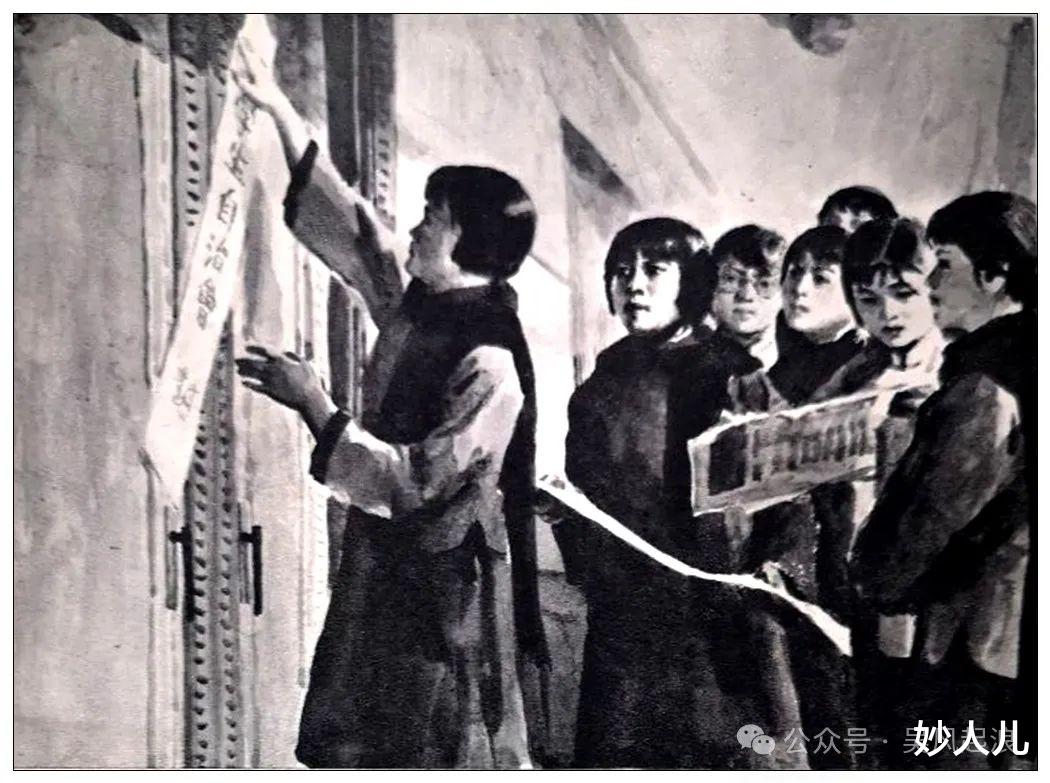

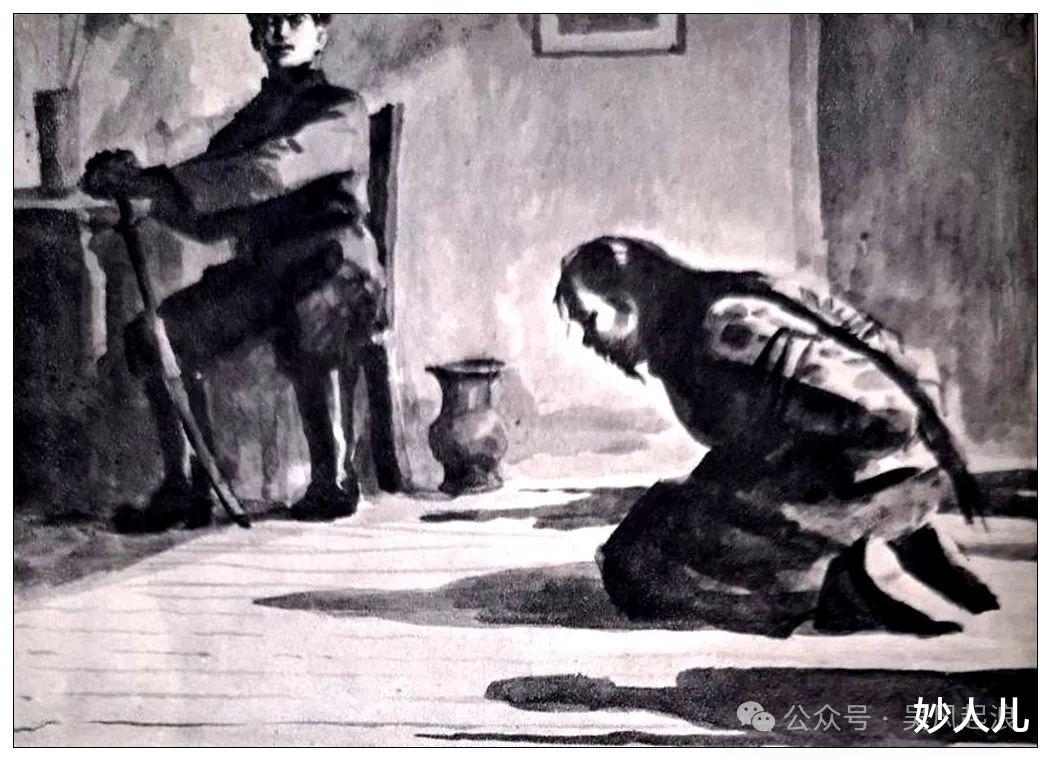

《鲁迅和青年的故事》的绘图者都是当时极为出色的高手,丁荣魁、黄英浩、陈逸飞等,个个都是大师级人物。一本连环画能聚集10人集体创作,想必是组成了特别创作组集中创作,可见组织者对这本书的重视,甚至可以说是将其视为政治任务。

那么,编写脚本的“石一歌”究竟是谁?1972年,上海为落实周恩来大学文科复课指示,成立以复旦大学、上海师大为基础的复课教材编写组,该组织隶属于上海写作组。而上海写作组是直属张春桥、姚文元的“御用”写作班子,由徐景贤代管,主要负责人朱永嘉,他们用众多笔名撰写文章,成为“四人帮”主要舆论工具。随着形势变化,隶属于它的教材编写组自然也受到影响 。

教材编写组工作地点在复旦大学学生宿舍十号楼,组长陈孝全,副组长吴欢章,成员有余秋雨、高义龙等人。当时正值鲁迅诞辰九十周年、去世三十五周年,编写组编写教材之余,编写了《鲁迅小说选》等,署名“复旦大学、上海师大教材编写组”。1973年2月,教材编写组的工农兵学员编写适合少儿阅读的《鲁迅的故事》,署名“石一歌”,这是“十一个”成员的谐音(余秋雨曾建议为“石一戈”,未被采纳)。后来,上海人民出版社组织人员,根据“石一歌”编写的故事编创了《鲁迅和青年的故事》。

1973年底,吴欢章、余秋雨等人离开小组,仅剩四人,小组搬出复旦,迁至巨鹿路上海作家协会,又增添三人,并正式更名为“石一歌” 。“四人帮”倒台后,“石一歌”11个成员都受到审查,审查其在文化大革命后期政治问题最严重时期的言行,结果未发现他们写过对不起党和人民的文章。但此时《鲁迅和青年的故事》已经出版,上海人民出版社为减少损失、避嫌,连夜紧急将版权页上“原著:石一歌”涂去,这才有了原著名字被涂的《鲁迅和青年的故事》在新华书店售卖的奇特现象。