(原创)

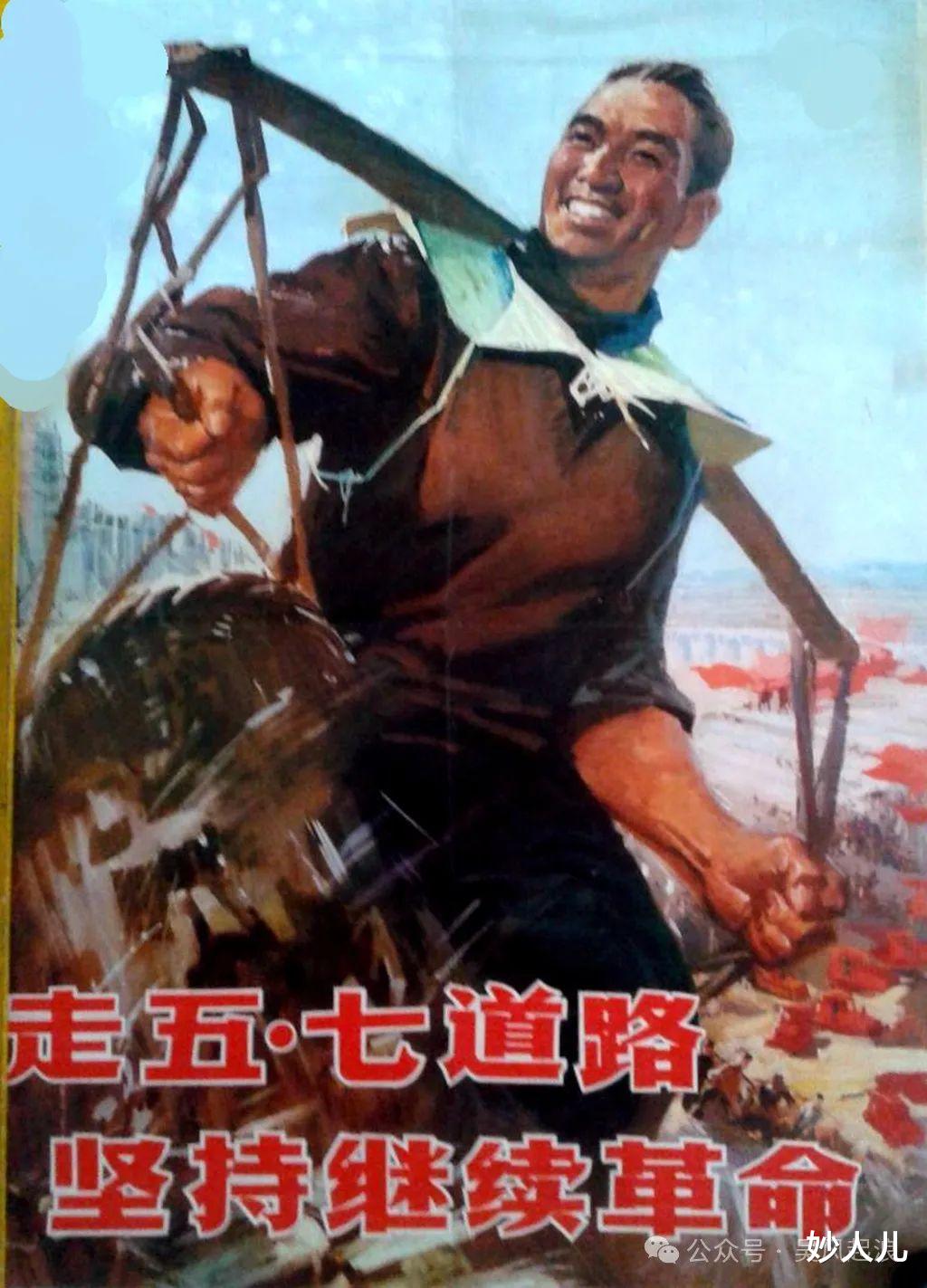

1966年5月7日,毛主席给林彪的一封信,简称“五七指示”,在特定历史时期产生了深远影响。这封信源于对干部安置和教育走向问题的思考,其核心是各行各业都要办成“大学校”,涵盖学政治、军事、文化,从事农副业生产,办工厂,批判资产阶级等内容。当年8月1日,《人民日报》社论公布其基本精神,“五七”干校也应运而生。

“五七”干校是干部再教育学校,人员多为党政机关干部、科技人员和大专院校教师。黑龙江省革委会在庆安县创办了最早的“五七”干校,组织省直属机关干部下放劳动。1968年10月5日,《人民日报》发表柳河“五七”干校经验材料并引用毛泽东相关批示,1969年4月“九大”后,全国干部下放达到高潮。

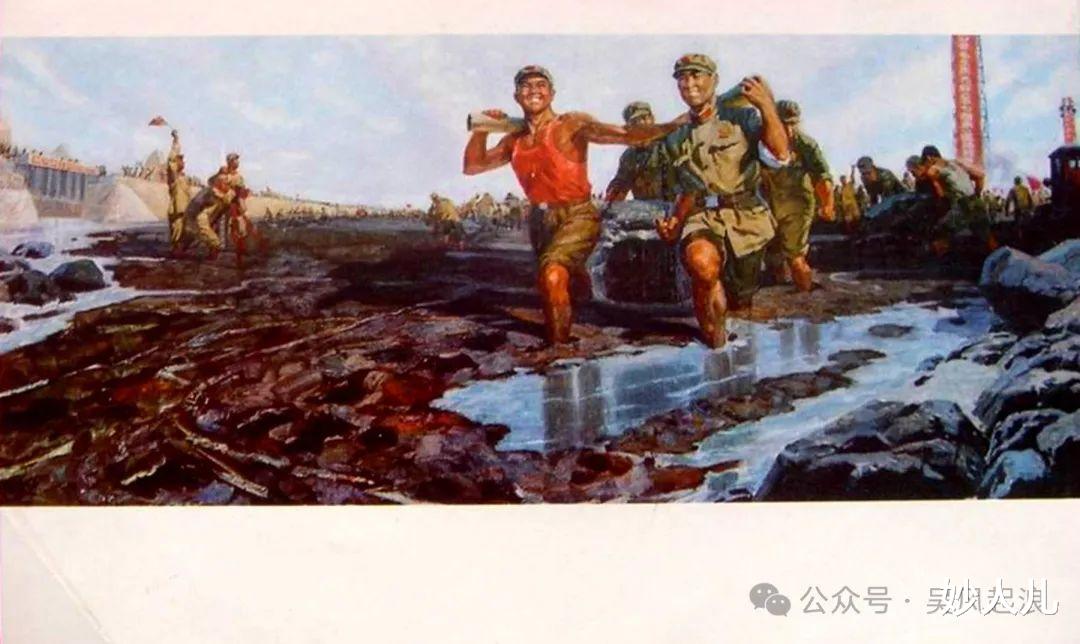

“五七”干校目的明确:让领导干部、知识分子和科技人员参加劳动,去除官气和文气,改掉高高在上、轻视工农的毛病;使其接触草根民众,熟悉国情、了解社会,更好地为人民服务;实现自食其力,减轻国家和人民负担。

但在实践中,由于各地执行力度、方式和条件不同,结果千差万别。从积极方面看,它促进了干部思想改造,干部与工农群众共同劳动生活,了解基层实际,增强对劳动人民的感情,克服官僚主义和脱离群众的作风,培养艰苦奋斗精神;推动了知识与实践结合,知识分子和干部参加农业生产等劳动实践,提高解决实际问题的能力;缓解了就业压力,在当时背景下,大批干部和知识青年下放,减轻城市就业安置负担。

然而,其局限性也很明显。“一刀切”的处理方式造成人才浪费,许多有专业知识技能的干部、知识分子长期从事体力劳动,无法发挥专业特长,影响国家经济建设和科技文化事业发展;管理存在问题,一些干校管理简单粗暴,对学员思想和生活造成压抑和伤害,部分学员甚至因劳累致病或致死;教育功能受限,劳动强度大,学习时间和效果受影响,不利于干部和知识分子专业成长和知识更新 。

“五七”干校是特定历史阶段的产物,对它的评价需客观辩证。它是那个特殊时代的独特存在,承载着一代人的记忆和思考,研究它能让我们更好地总结历史经验教训,避免重蹈覆辙,推动国家和社会朝着正确方向发展。