如果你喜欢谍战剧, 一定看过《暗算》《风声》《解密》《听风者》等谍战剧;

如果你喜欢谍战剧,对麦家一定不会陌生,他的小说和小说改编的影视剧,差不多占据了内地谍战剧一半的江山。

这个成绩,对很多小说作者来说,都是可望不可及的存在。

但家家都有一本难念的经,在外面风光无限的麦家,回归到家庭,也有自己的痛苦和不堪。

童年经历造就性格底色

童年经历造就性格底色“我的天性里有比较极端的一面,很容易受到伤害,自我封闭。”

即便已经成了家喻户晓的“谍战之父”,说起自己的性格时,麦家仍然这样形容自己。

功成名就的麦家曾说:我愿意拿今天的一切,去换一个快乐的童年。

童年时期的创伤,差不多影响了麦家的一生。

1964年,麦家出生在杭州富阳一个叫蒋家村的地方,麦家本名叫蒋本浒,麦家是他后来的笔名。

麦家的童年,正赶上那段特殊时期,因为家庭成分不好,麦家从记事时,就感觉自己家和别人不一样。

偏偏麦家的父亲,是一个大大咧咧的人,什么事都喜欢往外说。

说得越多,被人抓住的把柄也越多,他们一家的处境就越难。

麦家上小学时,学校里没有同学愿意和他做朋友,大多数时候,他都是孤零零的一个人。

被孤立的孩子,最容易成为调皮捣蛋同学欺负的对象,再加上那种看不见的歧视,麦家在学校的处境就更难了。

11岁时,他被几个同学拦在路上,暴打了一顿。

他已经不止一次遇到这样的事了,找老师没用,找父母也没用,

11岁的孩子,唯一能想到的,就是离开这个世界。

他跑到了农村的抽水机房里,想摸电闸刀来结束自己。

结果触电的瞬间他被弹开了。

求生的本能,让他不敢再去摸了。

还有一次,麦家刚到教室,就听到三个同学在议论自己的父亲。

当然了, 都是一些侮辱麦家父亲的话。

麦家先是警告对方不要乱说,但三个同学仗着人多势众,不仅没有停止,反而连着麦家全家一起骂了起来。

血气方刚的麦家,用拳头维护了自己的尊严。

三个同学被他打得鼻青脸肿,跑去找老师告状。

麦家也没好到哪去,鼻子血流不止,牙齿也松了。

老师请来了麦家的父亲。

父亲一到学校,不问青红皂白先狠狠地甩了他两个耳光,老师想拉都没拉住。

直打得他两眼冒金星,摔倒在地。

麦家父亲没想到,自己的这两个耳光,会让儿子记恨一辈子。

从此以后,父亲在麦家眼中,就成了一个透明人。

哪怕是他后来去上大学,写给家里的信中,开头也只是称呼母亲,而对父亲,他只字不提。

父亲当时是什么心境,麦家不知道。

他只是用自己的方式,发泄对父亲的不满。

童年留给他的,只有屈辱和恐惧,没有一丝温情。

他无人可倾诉,只能把心中的委屈和不快,写进自己的日记。

每每被同学孤立,和同学打架后,或是感到孤独时,日记就成了麦家最好的倾诉对象。

1981,麦家被解放军工程技术学院无线电系录取,这是一所培养军事人才的院校。

毕业后,麦家分配到了某情报机构工作,这份工作,很大程度上为他日后的创作,打下了良好的基础。

因为是保密单位,各科室之间,大家都不串门。麦家除了整日跟在“师傅”后头外,几乎没有什么可以交流。

这份工作,对现在很多人来讲,可能会是一种折磨,但对麦家来讲,却是可遇可不求。

他已经习惯了一个人独来独往,人多应酬多,他反而不自在。

每晚下班后,麦家延续多年写日记的习惯,依然笔耕不辍。

80年代开始,内地文学呈现一片蓬勃生机,几乎每一个人,都心怀一个作家梦。

各式各样的文学刊物,也如雨后春笋般涌现。

麦家正是借助这股东风,和文学结下了不解之缘。

第一段婚姻和创作1986年,麦家把多年写下的日记,整理成了一本小说,取名《私人笔记本》。

投到了军内大型文学刊物《昆仑》上,麦家独特的写作风格,让编辑眼前一亮。

经麦家同意后,《私人笔记本》改名为《变调》,发表在了《昆仑》1988年第一期上。

到了年底,麦家的第二篇小说《人生百慕大》又发表了,连续两篇小说在一年内发表,让麦家的写作热情更高了。

更令他惊喜的是,《人生百慕大》还获得了《昆仑》年度优秀小说奖。

虽然奖金不多,却是对他最好的肯定。

这两本小说,让麦家的职业生涯,发生了改变。

1989年,在《昆仑》编辑部主任任海波的推荐下人,麦家进入解放军艺术学院文学系继续学习。

1992年7月,从解放军艺术学院毕业的麦家,分配到了南京的一家军事单位从事文字工作。

这一年,麦家已经27岁了,因性格孤僻,他依然孤身一人。

有一次,单位的一位同事去相亲,为了避免尴尬,邀请麦家一起同往。

麦家也想见识一下,相亲怎样才能避免尴尬,以备以后用。

到了相亲现场,他和同事发现,对象也带了一个女孩来。

女孩叫黄尹,是南京本地人,长相性格都在麦家对另一半的标准上,

用麦家的话说,从见到对方第一眼起,就开始幻想两人以后的生活了。

他对黄尹一见钟情,可奈何嘴巴太笨,一晚上都在听他们说话。

麦家嘴巴不会说,但是会写啊,追黄尹的时候,他一天一封信地寄到黄尹的单位。

最后黄尹的单位都知道,有一个叫麦家的人,在追求黄尹了。

1993年,他们走进了婚姻。

婚后,麦家把妻子带回富阳,还带了一些南京的特产回去。

只是从登门到离开,麦家没有喊一声父亲,带回去的特产里,更没有一样属于父亲的。

1997年,麦家转业到成都电视台,

为了让妻子顺利生产,麦家先去了成都,让妻子在娘家生产坐月子。

孩子半岁后,一家三口终于团聚了。

三口之家团圆了,麦家也迎来了他多 年创作的收获期。

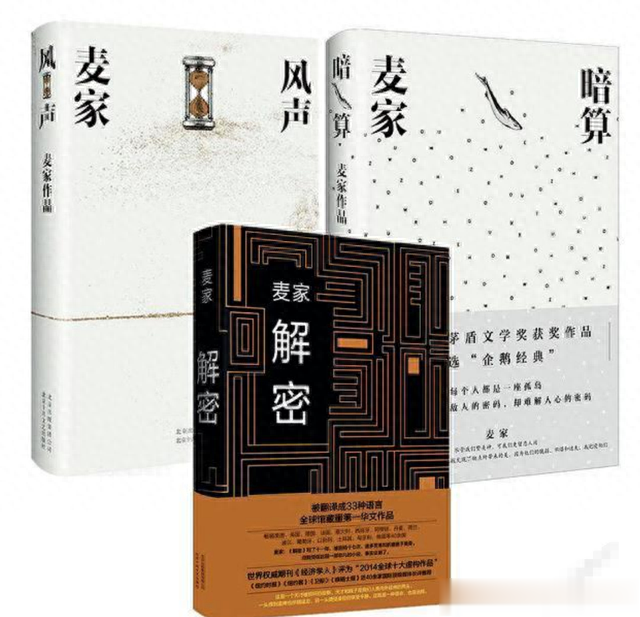

2002年,麦家的第一部长篇小说《解密》出版;

2003年,长篇小说《暗算》出版;

2004年,担任电视剧《暗算》编剧,首次担任编剧,麦家就获得了白玉兰奖最佳编剧奖殊荣;

电视剧《暗算》播出后,引发了观众对谍战剧的狂热,也让柳云龙有了“谍战教父”这个称号。

2007年,长篇小说《风声》出版;

.......

那几年,麦家走到哪,都能引起轰动。

他成了读者眼中的“谍战之父”,也是无数小说作者仰慕的对象。

但此时的麦家,一如他阴郁的性格,过得并不开心。

因为不用坐班,晚上写作灵感更好,麦家的作息时间,与常人恰恰相反。

当妻儿孩子收拾妥当,准备上班上学时,麦家一晚的工作才告一段落。

他简单吃个早餐 ,然后就开始补觉。

有时一连好几天,一家人都没办法一起吃一餐饭。

这也意味着,家庭孩子的一切,都需要黄尹去承担。

黄尹当初看上的就是麦家的才华,但是才华和柴米油盐发生矛盾时,才华就很不值一提了。

在麦家的性格中,忧郁是他性格的底色,任何别人看起来微不足道的小事,都能令他特别痛苦。

和这样的人一起生活,需要有特别强大的心理。

因为可能你一句不经意的话,就会让对方陷入痛苦。

和这样的人一起生活,还需要有积极阳光的心态,用你的阳光去影响他。

当风花雪月成为过去式,柴米油盐占据生活的主线时,麦家的性格,没有几个人受得了。

他可以一整天不说话,也可以在书房里,几天不出来。

都说一段幸福的婚姻,离不开两性、情绪、经济三大价值,当其中任何一个价值出现问题时,婚姻也就出问题了。

在麦家身上,黄尹除了感受不到老公的关心外,还要忍受他的负面情绪带来的影响。

时间长了,她的心理就慢慢失衡了。

心理失衡带来的负面影响,就是两个人开始有了争吵。

2007年,对麦家来说特别不容易。

他要应付外面的官司,讨回自己就在得的权益。回到家里,还要应付夫妻之间没完没了的争吵。

当婚姻中的两个人都不堪重负时,结束就只是早晚的问题了。

父亲和儿子的和解2004年的一天,麦家接到母亲的电话,父亲患上了老年痴呆。

接到这个电话,麦家愣了好一会儿,父子俩这些年的隔阂,让他一时不知道, 该怎样面对父亲。

他往家里挂了一个电话,接电话的是父亲,麦家迟疑了许久,终于喊了一声爸。

父子双方拎着电话,谁都没有挂,却谁都没有再说话。

随着时间的推移,父亲的老年痴呆越来越严重了, 渐渐不认识身边人了。

2008年汶川地震,正在四川的麦家经历了地震后的人生百态。

当看到一个和父亲差不多年龄的老年人,抱着刚挖出来的儿子痛哭流涕时,一种异样的情绪,撞击到了他。

他连夜飞回杭州,敲开了父亲家的门。

可开门的父亲,已经不认识他了, 问他找谁。

哪怕麦家接连喊他爸,他依然说,我儿子在哪里?

母亲说,他会偶尔清醒认得人。

拿到“茅盾文学奖”后,麦家回到了杭州。他叮嘱母亲,只要父亲清醒,就马上给他打电话。

他有太多的话想对父亲说。

但老天似乎不想给他这个机会。

父亲偶尔清醒时,亲朋老友都遇到过,唯独麦家例外。

有时父亲清醒时,母亲赶紧给他打电话,但当麦家赶到老家时,父亲又糊涂了。

2011年9月,麦家接到电话,说父亲病重。

麦家赶紧往家赶,但因为《刀尖》已经发表,他正忙着准备下半部。

麦家帮父亲擦了身边后,在他耳边轻声说:“等我交完稿,再来放心陪你。”

他只在家待了两个小时,就又匆匆赶回了杭州。

可是,父亲却没有等他。

麦家刚刚到家,父亲就走了。

守在父亲的灵堂里,麦家写完了的《刀尖》下半部的最后几千字。

那种痛苦和无奈,几乎要将他撕裂。

此后,麦家整整三都没有再动笔,除了写给父亲的那封《致父亲》,在信的末尾,他是这样写的:

父亲,我现在变得越来越宿命,有些事我无法理解,比如您我之间最终也没有一个完美的结局,我总觉得这是命。

您一辈子给了我很多,我想最后要您一个清醒的笑容,可您没有给我,父亲,您就那么走了。我将永远对您有一种负罪感,一种羞愧。

父亲,我现在真的很难过,真的难过,太难过了。给我吧,我恳求了,今天晚上就给我,在梦中,我等着……

父亲走后,麦家在老家陪母亲住了小半年,天天睡在父亲去世的那张床上。

你相信宿命吗?如果问麦家,他的答案肯定是相信。

送走父亲后,麦家与父亲的关系,离奇地在他与儿子之间延续。

麦家实实在在体会了一把父亲当年不被儿子理解的感觉。

只不过他比父亲幸运,只经历了三年,或者说,他的儿子比他要懂事。

从初二开始,正处在青春期的麦恩(麦家的儿子),突然把自己关在房间里。

除了解决基本的生理需求,比如吃饭、上厕所,他基本不出房门,就更别说和麦家交流了。

儿子的叛逆,让麦家开始深记得反思,他甚至一度认为,是自己的基因出现了问题。

但回头想想,自己的青春何尝不是这样,做父亲的却默默随着这一切,毫无怨言。

他认为,这是自己该还的债。

所以,即便在最崩溃的时候,麦家也没有想到放弃儿子。

他顺着儿子,没有儿子的允许,绝不进他的房间。

他不想说话时,麦家绝不会主动发声。

这种日子,持续了三年,让人窒息,却又无处可逃。

好在麦恩到高二时,看到同学们都在申请国外大学时,他突然醒悟,然后开始拼命学习。

好在英语有一些底子,加上特长,申请的八所美国大学,有6所寄来了录取通知书。

在给儿子准备行李时,麦家在他的行李箱里,放了两个信封。

一个是两千美元的现金,一个是一封信。

当落地后的麦恩看完信后, 给麦家发回了两个流泪的表情。

父子之间的冰山,终于消融了。

几年后,麦家登上《朗读者》的舞台,在节目中, 他给观众读写给儿子的信。

麦恩看过节目后,给麦家发短信说:老爸,你好肉麻哦。

麦家说,等你有一天发现我不肉麻了,你就长大了。

当麦家把儿子送上开往美国的飞机时,他人生的第二段感情,也已经瓜熟蒂落了。

2015年6月,51岁的麦家,迎来了第二个儿子。

再次做父亲,让麦家对生命又有了新认识,接妻子回医院的第一天,麦家认真地对她说:“从今天开始,我要写一个大东西了。”

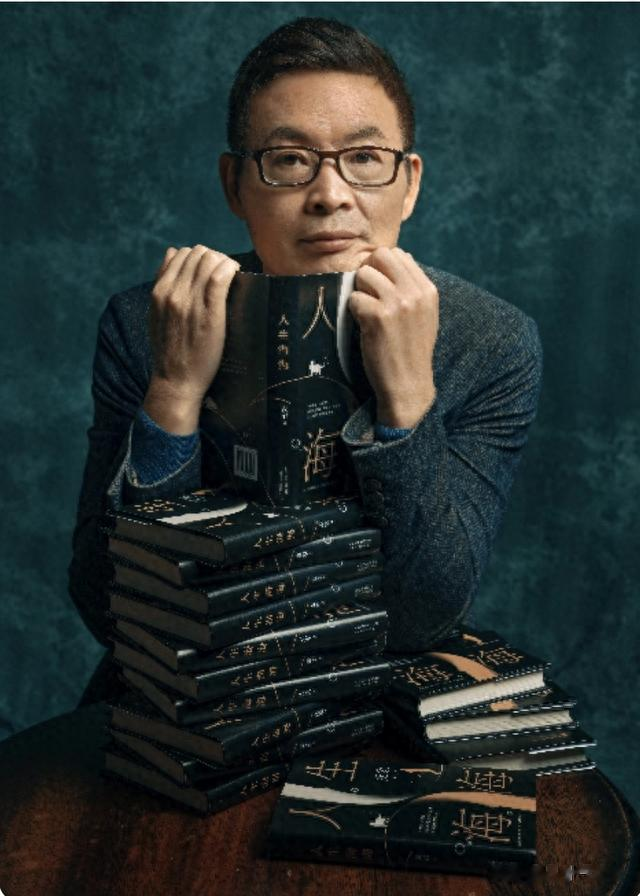

这就是《人生海海》的诞生。

2015年的夏天,麦家开始写《人生海海》,他给自己定的任务,每天只写500字。

即便多写了,也一定要删改到500字。

就这样删删改改了4年,2019年,《人生海海》终于问世,出版后销量一路飙升,两年不到的时间,销量突破了200万册。

《人生海海》是麦家对童年的回忆与救赎,也是破译人心和人性的密码。

文中的“我”最终宽恕了仇人,与过去和解了,一如麦家对自己人生的写照。

和人生和解的麦家,开始扬名全球。

2014年3月18日,《解密》在英美21个英国国家同步上市,同年4月,《解密》的版权卖给了26个国家,全球刮起了一阵“解密”风。

如今,《解密》在全球已经拥有33个版本,高达15%的版税,让麦家早已跻身国际一线作家之列。

“谁是麦家?你不可不读的世界上最成功的作家”,成了各国宣传的标语。

2019年,55岁的麦家又迎来了一个女儿。

这是他期盼已久的一个小生命。

新生命的诞生,总能给他更多的感慨。

每一个儿子出生时,他放下了写了多年日记的习惯;

第二个出生出生时,他开始和过去的一切和解,开始写《人生海海》;

女儿出生时,麦家的第一本非谍战小说《人生海海》出版,迄今为止销量已破300万册。

麦家曾说:

“生活不是你活过的样子,而是你记住的样子。”

麦家的前半生,都是在痛苦中度过,因为他的心里,有仇,更有恨。

好在经历了人生遗憾的他,学会了和过去和解。

不仅原谅了父亲,就连周围的邻居,麦家也在母亲的影响下,不再有任何怨言。

麦家和母亲(母亲在2021年已经去世)

母亲曾对他说:“他们(邻居)懂什么,只不过是历史造就了他们的愚昧。”

把不幸写了沙滩上,把幸福刻在石头里,人生才能更快乐!