在中国的传统节日中,腊月二十三、二十四被称为“小年”,是年味渐浓的前奏。

可是,为什么南北方的小年并不是同一天呢?这其中的原因,不仅关乎地域差异,更与历史习俗、民间传说有着深刻的联系。

让我们一同走进这段历史,了解小年的习俗,并为孩子们讲述其中的故事与诗句。

小年,实际上是祭灶的日子。

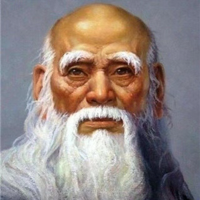

说到灶王爷,他的故事在民间广为流传。

灶王爷原本是平民张生,他和妻子郭丁香的婚姻并不幸福,张生沉迷酒色,败尽家财,最后沦为乞丐。

一次,他在街上乞讨时,竟然碰到了自己的前妻。

羞愧难当的张生,深感愧疚,最终选择了自尽——他钻进了灶锅底下,结束了自己痛苦的一生。

故事的结局虽然悲惨,但天界的玉帝看在眼里,认为张生能痛改前非,回心转意,便将他封为“灶王”,让他每年在腊月二十三或二十四回天庭汇报一年的民生。

由于死于锅底,灶王爷的职能便与厨房、家运紧密相连,也因此,民间习惯在这两天祭拜灶王,祈求来年平安、顺利。

祭灶的日期,因地域而异。

按照传统的说法,腊月二十三是官宦之家祭灶的时间,而普通百姓则会在腊月二十四祭拜灶王爷。

水上船家则要等到腊月二十五。

如此看来,南北方的小年差异,源自不同群体的习惯和历史沿袭。

在古代社会,官宦之家一般过得较为富裕,生活中有较为严格的时间安排,因此他们的祭灶日通常定在了腊月二十三。

而对于普通百姓来说,他们的生活节奏相对较为宽松,通常将祭灶安排在腊月二十四。

水上船家因其特殊的生活方式,也与普通百姓有所不同,他们会在腊月二十五进行祭灶。

随着时代的变迁,北方地区逐渐受到官宦文化的影响,祭灶的时间也逐步统一到了腊月二十三。

相比之下,南方的祭灶时间则更为灵活,通常会在腊月二十四或二十五进行。

许多诗句以“灶王爷”作为中心,描绘家庭和睦、生活安泰的景象。

常见的如“灶前桃符保平安,灶底神明护财运”之类,传递了民众对美好生活的期许。

小年不仅仅是祭灶的日子,更是家庭团聚、岁末总结的时刻。

人们常借此机会,扫尘除旧,整理家务,象征着除旧迎新,告别过去,迎接新的希望。

尤其是一些家庭主妇,在小年这天会用心准备丰盛的饭菜,以此来表达对家人的关爱和祝福。

对于孩子们来说,腊月二十三、二十四的祭灶习俗,也是了解中国传统文化的一个重要契机。

孩子们在长辈的带领下,亲自参与祭祀活动,不仅能感受到节日的气氛,还能学习到许多关于传统美德和家庭团结的道理。

就像古人所说的:“家和万事兴”,小年是对这一思想的具体实践。

▽

小年的由来,既是民间智慧的结晶,也是岁月流转中的一部分文化记忆。

南北方的小年差异,反映的是地域的不同与生活习惯的差异,也让我们看到了中国文化中丰富多样的面貌。

无论小年是否在同一天,重要的是,它提醒我们珍惜亲情、团聚的时光,并在年末为来年打下更好的基础。

希望每一个孩子都能在这段历史与习俗中,感受到传统文化的温暖与力量。