2025年4月14日,一场持续五年的网络诽谤风波在法律裁决下画上句点。北京市某法院发布公告,就相声演员岳云鹏(本名岳龙刚)与王某某名誉权纠纷案作出终审判决:王某某因长期散布“岳云鹏私生女”谣言,需书面公开赔礼道歉并澄清事实。至此,这场始于2020年的恶意造谣事件,在司法鉴定与法律程序的层层验证下,真相终于浮出水面。

案件核心:DNA鉴定与法律铁证事件的核心争议围绕“亲子关系”展开。王某某自2020年起通过抖音等平台发布视频,声称其女儿为岳云鹏所生,并以“泪诉”“骗婚弃女”等标签博取关注。相关视频点击量超百万,引发网友对岳云鹏的集体声讨。

为自证清白,岳云鹏方提交了司法鉴定报告。2024年初,专业机构出具的DNA检测结果显示,两人不存在生物学父女关系。法院审理指出,王某某不仅未能提供任何有效证据,还存在伪造聊天记录、虚构时间线等行为,其指控完全基于主观臆测。最终,法院依据《中华人民共和国民法典》相关条款,判定王某某侵犯名誉权,需承担法律责任。

这场诽谤对岳云鹏个人及家庭造成了深远影响:

持续骚扰与名誉损害:王某某的指控从线上蔓延至线下。2024年底,她甚至带女儿闯入岳云鹏青岛演出现场,当众质问“认不认亲”,导致演出中断。

家庭隐私遭侵犯:岳云鹏妻子郑敏多次遭受网络攻击,子女信息亦遭人肉搜索。

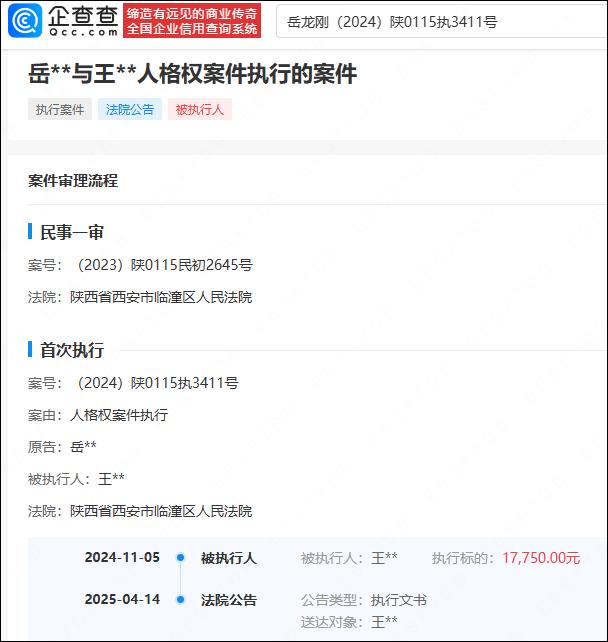

法律程序耗时耗力:德云社早在2020年便发布律师声明辟谣,但王某某拒绝收手。直至2024年11月,法院对其强制执行17750元罚款,她仍拒不道歉。

此案折射出网络时代谣言的破坏力与维权之艰:

“审丑式狂欢”的滋生:心理学专家指出,部分造谣者通过塑造“受害者”人设吸引流量,利用公众同情心实现变现。类似事件如“刘诗诗试管婴儿”“杨紫整容”等,均暴露了明星维权困境。

法律维权的必要性:岳云鹏选择以法律途径终结谣言,为公众人物维权提供了范本。法院判决强调,网络言论需以事实为基础,肆意诽谤必将付出代价。

公众媒介素养待提升:谣言从发酵到辟谣往往存在“时间差”,网友的盲目转发与情绪化评论可能成为帮凶。此案警示:面对争议性信息,理性求证比跟风批判更重要。

作为德云社“台柱”,岳云鹏的成名之路充满坎坷。2004年拜师郭德纲后,他因天赋不足一度面临淘汰,直至2010年德云社成员出走,他才临危受命扛起大旗。凭借《五环之歌》《车在囧途》等作品,他逐渐成为国民级笑星。然而,人气的飙升也让他成为谣言靶心。此次胜诉,不仅是对其个人名誉的捍卫,亦是对“流量至上”畸形生态的一次反击。

结语岳云鹏案落幕,但其启示深远:在信息碎片化时代,一则谣言可能毁掉一个人多年的努力,而法律的公正与科技的进步(如DNA鉴定)仍是击破谎言的利器。此案判决不仅为公众人物维权树立标杆,更呼吁全社会共同营造清朗网络空间——让真相跑赢谣言,让善意取代恶意。

(注:本文综合法院公告、媒体报道及公开资料梳理,关键事实均标注来源。)