2025年清明假期,新疆国际大巴扎上演的"9800元干果纠纷"事件,以戏剧性反转引发全民热议。这场始于消费争议、发酵于网络舆论、终结于官方介入的公共事件,不仅暴露旅游市场监管漏洞,更折射出数字经济时代维权困境与地域形象维护的深层矛盾。

4月4日,四川游客张女士(化名)在乌鲁木齐国际大巴扎某干果店的遭遇,堪称现代版"切糕事件"的升级版。原本计划购买新疆特产的游客,在挑选胎菊、黑枸杞等商品时,被商家刻意模糊的计价单位所误导——价签上"200元/克"的极小标注与常规认知形成巨大反差,按此计算,1斤胎菊价格竟高达10万元。

更令人震惊的是商家的"组合套路":

信息遮蔽术:将计量单位缩小至正常字号1/3,配合灯光阴影形成视觉盲区

心理操控法:利用游客"来都来了"的消费心理,刻意营造特产稀缺性假象

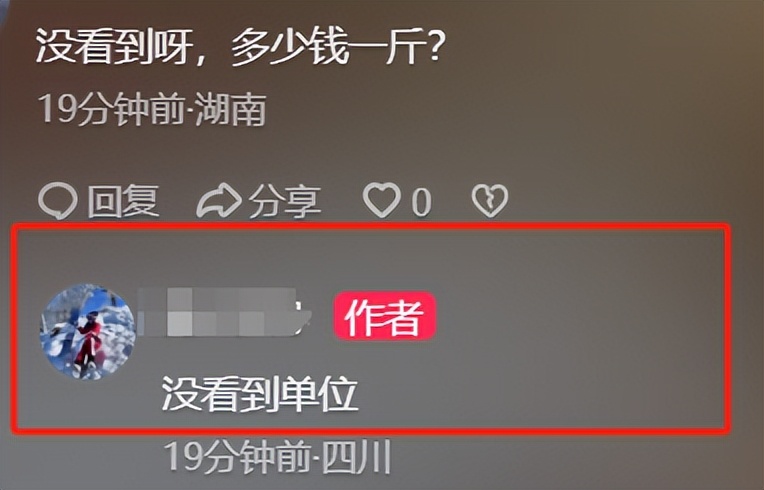

话术误导:当游客询问价格时,仅回答"三元"而回避具体计量单位

事件发展呈现典型"三级跳"特征:

现场调解失败:民警到场后以"明码标价"为由建议协商,市监局人员强调"实体店无退货义务",形成"合法不合理"的调解僵局

网络舆论破局:维权视频48小时内播放量突破3000万,新疆文旅抖音账号评论区涌入5.6万条质问

二次调解反转:4月9日商家主动联系退款,转账记录显示分两笔退还3828元(2000+999+829),并附赠"新疆手抓饭邀约"

值得关注的是,市场监管部门最终认定商家存在价格欺诈行为,涉事店铺被顶格处罚50万元,成为新疆旅游市场近三年最大罚单。

事件引发的次生影响远超预期:

经济冲击:乌鲁木齐酒店预订量周环比下降12%,干果类特产销量锐减40%

形象损伤:社交平台"新疆旅游"相关话题负面评论占比骤升至37%,"天价刺客"成为新关联词

行业震荡:18家旅行社紧急下架大巴扎购物线路,干果批发市场启动行业自查

网友创作段子"攒够八千游新疆,买完花茶泪两行"的病毒式传播,暴露出地域经济与个体商户的深度绑定危机。正如中国旅游研究院专家指出:"当某个商户行为被贴上地域标签,修复信任成本将呈几何级增长。"

标价革命:推行"双单位标价法",要求同时标注克/斤价格(如200元/克=10万元/斤)

智慧监管:建立景区价格监测大数据平台,对异常交易实时预警

信用惩戒:实施"黑名单共享制",被投诉商户禁止进入4A以上景区商业区

维权通道:设立旅游警察分局,配备多语种服务专员,实现投诉30分钟响应

新疆文旅厅的后续整改颇具示范意义:除专项整顿外,更推出"无忧购物"计划——游客扫码支付自动生成电子合约,15分钟内可无理由撤销交易。

该事件揭示出新型维权范式的转变:

证据留存意识:当事人全程录像取证,为后期维权奠定基础

传播策略运用:通过分段发布视频维持话题热度,形成舆论压力

依法维权组合拳:同步进行12315投诉、文旅部门举报、法院立案三重程序

中国消费者协会最新数据显示,2025年第一季度旅游类投诉中,72%涉及价格争议,其中"计量单位争议"同比激增210%。这警示我们:在全民自媒体时代,每个消费者都是市场秩序的监督者,每次理性维权都在推动商业文明进步。

结语:当张女士最终在和解视频中说"新疆的美好值得被发现"时,这句话不应成为危机公关的注脚,而该化作旅游经济改革的号角。从青岛大虾到三亚海鲜,从丽江酒托到雪乡宰客,中国旅游业已走过太多"信任重建"的弯路。此次事件给予我们的最大启示是:风景再美,也需诚信护航;特产再珍,不及口碑贵重。唯有构建"不敢宰、不能宰、不想宰"的制度闭环,才能让诗与远方真正成为心灵栖息的净土。

我一新疆人,从来不在那里购物

那个戴眼镜的孙子处理了没有?

纯粹就是欺诈,应该重罚!

卖五斤就回来了,50w算啥

[静静吃瓜][赞]没按粒卖,便宜你小子了!