在阅读这篇文章之前,诚邀您点击一下“关注”,随我一同探寻文字的世界~

——《前言》——

他是彝人,也是军统特务。

他是土司的继承人,却在十年后把奴隶的孩子送进课堂。

岭光电的选择,不合逻辑,可他的一生,全是转弯。

——《壹》——

火烧土司寨

岭光电第一次听说“国家”这个词,是在田坝火光冲天的夜晚,他那年十二岁,刚学会彝文的复杂笔画。

火是从寨门外烧起来的,乌甲部和刘济南的兵一起围了寨子。

他记得母亲拿出刀,说这是老祖宗留下的,父亲什么也没说,只把他推进后山,那天夜里,父母全死了,寨子变成一堆焦炭。

岭光电在山里藏了三天,靠挖野菜活命。

等他下山,见到了被掳去的族人,有的已经变成奴隶,有的干脆被卖了,他跑到昭觉去找亲戚,被轰出来。

再跑到会理,被当成乞丐赶走,他最后蹲在街头,不说一句话。

直到有一天,一个穿长衫的汉人走过来,递给他一块烧饼,那人叫羊仁安,是个袍哥,开私塾,羊看他眼里有狠劲,说你来我家读书吧,吃饭不要钱。

岭光电开始学汉字,他从《三字经》读起,读到《通鉴》。

白天挑水种菜,晚上点灯抄书,羊仁安问他:“你想干什么?”他说:“我要弄明白,谁烧了我们的寨子。”羊笑了一声:“是军阀。”

岭光电没再问,他心里有了第一道裂缝。

这个国家,对他来说,是一把火,是一把枪,是杀父之人,可偏偏,他想进去看看,他用四年时间读完初小、中学课程。

1933年,他到成都参加黄埔军校第十期考试。

考官皱着眉头看他的户籍材料,“彝族?凉山?你怎么来的?”岭光电脱口而出:“走来的。”他没有通行证,没推荐人,没背景。

可他在面试中说了一句话,让面试官当场拍了桌子,“我是彝人,我也想穿你们的军装。”

——《贰》——

军装里的彝人

黄埔第十期,学员名单上没有第二个凉山人,只有岭光电一个彝族,还是孤儿。

他不说话,训练时特别狠,别人打靶射五枪,他打十枪,别人摔一跤,他摔三跤,他吃饭也快,洗衣服也快,几乎所有东西都不愿麻烦别人。

他不敢被看成例外,他想证明,他不只是个“少数民族代表”,他是军人。

一次夜间行军演练,他在泥地里摔断了手臂,教官让他休息一周,他没答应,反绑着右臂照样打靶,打完一组,才晕过去。

这事传开之后,军统特务来找他,说组织上可以培养他,安排他进内线。

岭光电想了三天,点了头,“你们可以叫我学生,也可以叫我特务,但我不是奴隶。”他开始学习密码、电报、暗语,跟着指导员跑情报任务。

他的身份变得越来越复杂,表面上他是普通学生,背地里在收集“异动苗头”。

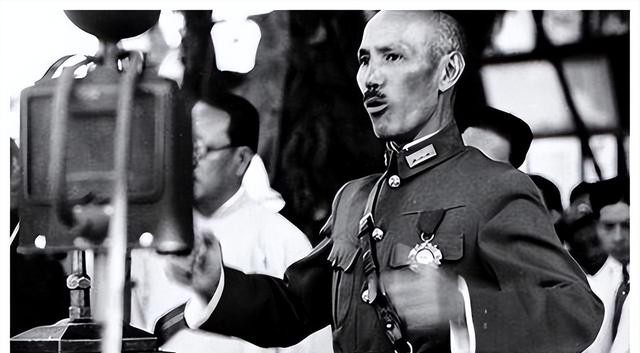

1934年,军校十周年校庆,蒋介石来了,亲自主持检阅,他穿着戎装站在讲台上,台下数千学生列队,岭光电站在最前排,他记得那天风很大,蒋的军帽差点被吹飞。

蒋讲了一句话,全场安静到连脚步声都没了:“你们要为国家而活,不为部族而死。”

岭光电低下头,那一瞬间,他脑子里全是母亲的刀和寨门外的火,蒋走下来,逐一巡视队伍,他在岭光电面前停了三秒,看了看学员档案卡上的名字,“彝族?”他点头,转身继续走。

这不是对话,也不是认可,但岭光电第一次感觉,他不是透明人。

1935年秋的一晚,蒋介石叫集训班几十个学生去大礼堂,说是“内部交流”,没有随员,没有讲稿,蒋穿着便装站在讲台边,开始讲他在日本的求学史、讲父亲死后的困苦。

蒋突然点名:“那个凉山来的学生,在吗?”

岭光电站起来,不敢说话,蒋笑了笑,“你们的地方我去过,山路不好走。”岭光电脱口而出:“我走了七天。”蒋说:“好男儿。”

那一晚没有训话,没有命令,只有一个旧时代军人对下一代的警告:“你们若死,不能白死。”

那一夜他睡不着,他想得很清楚:蒋是头人,但不是他的头人,他有选择的权利,这一生,他不愿再被谁安排命运。

——《叁》——

第三次见蒋介石

1947年夏,岭光电穿着笔挺的中山装,走进南京,他是以“彝族立法委员”身份来的,那是一张纸上的身份,不是现实的权力。

他走进国民政府,见到了熟人,昔日同窗,有的做了司长,有的混成科长。

他排了五天,才拿到一个批件,写着:“转呈总统府。”八月二十五号,岭光电第三次见蒋介石,总统府内庭,他等了两个小时。

侍卫让他脱帽,他脱,要他交刀,他交,进门前那一瞬,他发现自己手是湿的。

蒋介石坐着,人老了,比十年前瘦,桌上有茶,有一份公文,他没笑,翻着请愿书,请愿书是岭光电自己写的,五页纸。

开头一句话:“请政府正视彝族参政权问题。”

蒋没吭声,翻完,放下,他问:“你们凉山,安不安?”岭光电咬牙:“安,但不服。”蒋点了点头,问:“你现在职务是什么?”“立法委员。”

蒋沉默了一会,说:“你这样的人才,要用得好。”

又说:“现在国家困难,边疆要稳,你们要帮国家稳住。”岭光电明白了,没有实权,没有承诺,只是一个象征性接见,告诉你还在国家的体系里,但不代表你能发声。

他从总统府走出来,南京正下雨。

伞下,身边是穿长衫的省议员、穿制服的参政员,他一个人站在檐下,不说话,那一刻他有个念头:如果国家只是用我们当符号,那我们为什么还要守这个国家?

——《肆》——

把奴隶的孩子送进教室

岭光电没有回凉山,他去了成都,在等一个人,毛筠如,解放军干部,毛是旧识,曾在西南边境搞情报,两人交过几次任务。

这次他来,是代表“新政权”,谈条件。

毛说:“共产党不怕你以前的身份,也不怕你投过军统,只问你现在,愿不愿站在老百姓那边。”岭光电没马上答。

他回了趟凉山,穿便装,走旧路。

看到很多旧面孔:寨主的儿子成了兵痞,奴隶的孩子还在放牛,没有人知道他是“立法委员”,也没人提起“请愿”。

他走进老寨旧地,满地荒草,父亲母亲的坟还在。

他蹲下来,挖了点土,放进袋子里,那天晚上,他在族中长老家坐了一晚,没说话,第二天,他回信给毛筠如:“我带人投诚,但不割地、不裁寨、不杀旧人。”

解放军答应了,1950年秋,岭光电带领彝族武装改编为“新四军凉山独立团”。

他把军旗卷起来交给接编部队,那一刻,他不再是“国民政府的土司”,可他真正的动作,不在军中,而在教育上。

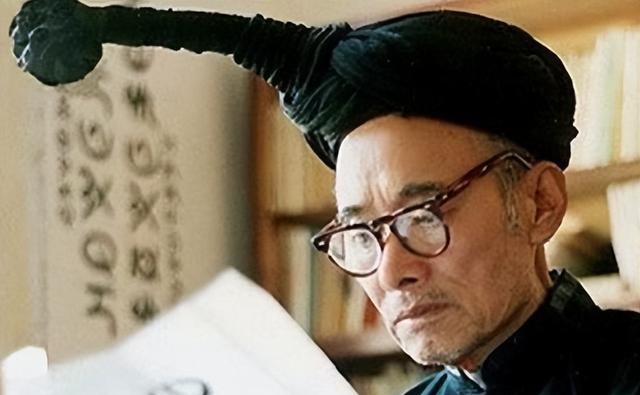

早在1937年,他就用家里祖屋开办了一所学校。

叫“斯补小学”,但老百姓都叫它“奴隶学校”,因为,这是凉山第一个让奴隶和头人子弟同校的地方。

第一年,没人敢来,第二年,他亲自挨家上门,给奴隶送饭送布,还带孩子来上课。

教室是木棚,课本是手抄,他强制规定:不许打骂,不分贵贱,彝汉双语,坐一起听课,有人骂他疯了,有人放火烧黑板,他不理。

他亲自教彝语,也教《国语读本》,他说:你们再打我,我也要教。

到1955年,斯补小学已有87名学生,部分成为乡干部、卫生员、教师,老百姓不再叫它“奴隶学校”,改叫“岭老师的学堂”。

那年冬天,他带学生在屋檐下晒太阳。

他递给小孩一个玉米棒:“吃了,书才会香。”小孩咬一口,露出没掉完的乳牙,他转过身,看着山顶,说:“书才是我们新的寨墙。”