在阅读这篇文章之前,诚邀您点击一下“关注”,随我一同探寻文字的世界~

——《前言》——

没有警告,没有预兆,一辆公交车在武汉长江大桥上炸了。

16人当场死亡,22人受伤。

爆炸声传出6公里,事发那天是情人节。

——《壹》——

爆炸声撕开大桥那一刻

1998年2月14日,上午10点08分,一辆1路公交车缓慢驶上长江大桥,桥面车流不算密,阳光正好。车内,有情侣,有学生,有匆忙返家的旅人。

前门刚上来几个人,司机还没来得及关门,然后炸了。

一声巨响,把整座桥炸出一个坑,公交车当场掀翻,桥面出现一个深坑,直径约半米,炸点下陷,沥青破裂,钢筋裸露。

冲击波掀飞了3辆客车、5辆出租车,打碎了龟山电视塔的玻璃。

30米外的京广铁路信号中断,6公里外的武昌火车站也听见了爆炸声,现场一片混乱,车门碎片卡在护栏上,轮胎飞出十几米。

尸体残片四散,桥上的行人尖叫、逃跑,一个孩子的鞋被炸到车底,母亲当场晕倒。

武汉从来没见过这样的场面,桥两端迅速封锁,交通中断,电话打爆,谣言一夜之间传遍全城:恐怖袭击、仇杀、毒气。

但没人知道发生了什么,公交车炸没了,凶手也死了,线索全毁。

——《贰》——

“八虎”出动四人

公安部紧急成立专案组,第五局局长张新枫亲自带队,那天中午,他们从北京直飞武汉,三小时后,站在桥面现场。

桥面温度还烫,炸痕还冒烟,没有风,只有焦味。

张新枫带来了“刑侦八虎”中的四人,他们没有统一制服,到场时,各自提着工具箱,像医生下乡查病。

他们不是普通警察,是全国权威的刑侦专家。

第一个到场的是高光斗,爆炸物专家,他蹲在炸坑边,一边量距离,一边喃喃自语,用钢尺比对裂口长度,用粉笔画圆。

他不看表情,只看数据,15分钟后,他得出第一个结论:“炸药不在桥下,在车内。”

这句话让所有人停下了手上的动作,他继续说:炸点位置,在公交车倒数第二排左侧窗户下方,距地面9公分。

爆炸方向朝上,炸药10公斤左右,硝铵为主,不是遥控,不是定时,是手动引爆。

乌国庆接着上场,他是痕迹物证专家,他带着三人小组,在桥面上捡了241袋残渣,纸片、布条、烟头、金属碎片,分门别类,然后过筛、化验、比对。

在第97袋里,他找到了关键东西,导火索残片。

上面有黑色烧焦痕迹,残留药粉,这是普通工业导火索,不是遥控器,也不是遥控芯片,乌国庆得出结论:“凶手引爆的时候还在车上。”

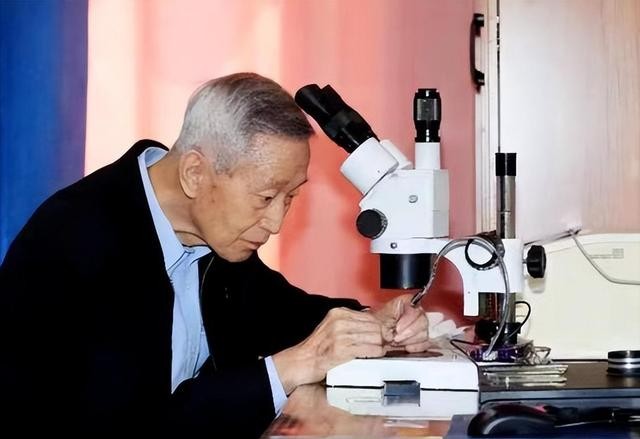

崔道植那边,做的是最难的活。

炸点中央,尸体碎裂,几乎没有完整遗体,他带着法医小组,从桥头拉起蓝布,分批拼接,腿、胳膊、头颅,全靠一一比对。

他发现,大多数死者上半身烧焦,但保留结构,腿部却被撕裂成骨架。

这说明,“爆炸点低,炸药放在地板上。”那不是行李箱里,也不是车顶,是贴近地板,意味着,凶手把炸药放在脚下。

徐利民负责指纹和复原图,这个人没带助手。

他自己拿着扫描笔,一厘米一厘米扫,爆点中心被他画出一张三维图,公交车座椅残骸、金属变形方向、血迹喷溅轨迹,全在图上复原。

四人汇总结果,得出一个一致判断:炸药在车内,爆点位于车厢中段偏后,凶手在爆炸中死亡,引爆方式为手动。

这不是车祸,也不是事故,是蓄意谋杀。

桥上的人开始说话,有幸存者提到,有人上车后一直抱着黑色塑料袋,坐在倒数第二排左侧窗户边。

——《叁》——

从一块焦黑的座椅说起

一块焦黑的座椅,被卡在桥边护栏,它不是最醒目的残骸,上面粘着皮屑、灰烬和血迹,崔道植注意到它的时候,是在现场清理的第三天下午。

他让人把这块椅子单独装箱,他说:“这个位置,是爆点中心。”

从它的位置推回去,恰好是公交车倒数第二排左侧窗户,也正是幸存者提到的,那个抱着黑色袋子的男人坐的位置。

没有人知道他是谁,他没身份证,没钱包。

衣服碎成几段,鞋子找不到,牙齿严重碳化,无法比对,连骨骼也烧变形了,唯一留下的,是一个烧毁的包角,黑色塑料,经分析,属于工业垃圾袋。

乌国庆在爆点1.2米外找到一块金属片,残留钾、氮、铵盐。

验证后,为高纯度硝铵爆炸物残片,这种炸药,不是军用,不是恐怖分子常用的,是建筑工地常见的民用炸药,只要有人懂配比,几百块就能买齐。

可问题是,谁知道怎么做这种炸药?谁有动机?

排查名单被提上日程,16名死者的身份核对一遍,无前科,无爆破背景,无心理病史,只有两个人身份模糊,其中一个,男,20—40岁之间,孤身一人,无亲属报案。

桥头监控模糊,公交公司记录混乱,没法对号入座。

警员拿着现场照片到车站、招待所、菜市场挨个问,有人说,那天早上看到他在桥头徘徊,有人说,他似乎从汉口方向来,也有人说,他可能是来送命的。

崔道植团队尝试还原他,通过骨骼拼接,估测身高约175cm。

右手骨节厚大,可能是常年体力劳动者,膝盖有旧伤,左脚拇趾缺失,高光斗判断,引爆按钮在腿侧,意味着他坐下后,把炸药放脚边,盖上塑料袋,拉上引线。

他按下去的那一刻,车上有38个人,没人逼他,他也没躲。

他就坐在那里,看着窗外,按下了开关,张新枫问:“他图什么?”没人回答,他不勒索,不威胁,不留字条,不是抢劫,不是恐吓,他什么都没要。

也不是精神病,爆炸物配比精确,引线走位合理,他清醒。

那就只剩一种可能:报复社会,但报复什么?谁是他的目标?为什么选那辆公交车?为什么是情人节?所有的问题都只剩猜测。

——《肆》——

不是悬案,是共谋

他不是一个人上的车,1998年2月14日早上,两个人一起拎着包,走进1路公交车,不是旅客,不是上班族,他们没有行李,没有表情,靠窗坐下,没人注意他们。

公交车发车,开上长江大桥,他们坐在倒数第二排,靠左,就在爆炸中心。

一个叫曹军,另一个叫邹昌力,身份不是当时就知道的,是五个月后,DNA比对结果才揭开的,曹军,化名太多。

他住旅馆时登记叫“祁某某”,用的身份证是借的。

他可能真名也不叫曹军,但他留下的文字,证明他想死,他写诗,内容晦暗:“在最美的地方结束我并不美丽的人生。”

他去过黄山,试过自杀,没成功,回来后,跟邹昌力一起租房,他们关系特殊。

邹昌力,是江西人,钨矿爆破员,对炸药了如指掌,他的履历像是被用过一次又一次的火柴,焦黑、单薄。

母亲打他,媳妇退婚,他说过:“这个世界,不值得我活着。”

爆炸前,他把10公斤硝铵炸药藏进塑料袋,是他亲手做的炸药包,两人不是临时起意,是蓄谋已久的共谋。

他们提前踩点,买好材料,用一张假身份证住进小旅馆,然后选了这天,情人节。

他们没有情人,但他们有彼此,他们知道这天会很热闹,炸得越狠,越像对这个世界的反击,不是单纯的殉情,是殉情+报复社会。

炸药配比、导火索、包裹手法,全是专业水准,邹昌力用过同样的手法在矿上炸山。

导火索品牌是“沂蒙山”,警方从他江西老家搜出同款,曹军留下的只有诗稿和录音带,没有亲人找他,他像个空气人。

DNA比对后,两人才被正式定性为爆炸制造者。

没人能理解他们为何要死,更没人理解他们为何要带着别人一起死,这不是病态,这是有意识的毁灭,“我要死,要世界陪葬。”

曹军和邹昌力,是疯子,也是冷静的计划者。

他们把悲剧变成了爆点,把自己变成了一声巨响,摧毁别人的家庭,把阴影留给整座城市。