杜聿明

1904年杜聿明生于陕西省米脂县的一个小村庄,自幼聪颖过人,被誉为家乡的小神童。1923年19岁的杜聿明从榆林中学毕业后,通过父母和媒人的安排,与同乡曹秀清结缘。

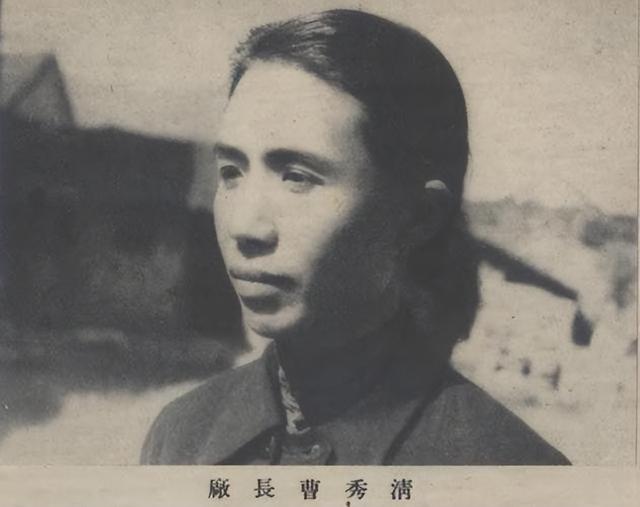

曹秀清出身于一个商人家庭,她的父亲曹万滋,虽然文化程度不高,但凭借商业头脑成为了当地知名的富商,他非常重视女儿的教育,特意请来了专业教师教授曹秀清诗歌和绘画,希望她成为一个既有才华又有见识的女性。

这段精心的培养使曹秀清成长为一个知书达礼的女性,杜聿明第一次见到她时便被她的气质和智慧深深吸引。婚后杜聿明鼓励曹秀清继续她的学业,她便进入榆林女子师范学校深造,而杜聿明则响应时代的号召,加入了新成立的黄埔军校,成为该校的第一批学员。

杜聿明

尽管两人的职业道路各异,杜聿明在军事领域,曹秀清在教育和文化领域,但他们始终保持相互尊重和支持。随着时间的推移,曹秀清在榆林的政治风波中不得不暂时退出公共领域。大革命失败后她长途跋涉到南京与杜聿明团聚,从此她成了杜聿明坚强的后盾,在南征北战中默默支持他。

他们的家庭逐渐壮大,共育有三男三女,其中大女儿杜致礼不仅在美国留学,还与著名科学家杨振宁结婚。杜聿明对待妻子始终以诚相待,深知曹秀清的智慧对他的军事生涯有着不可或缺的影响,他常将她的建议融入决策之中。

尽管杜聿明对蒋介石忠心耿耿,却常常因战争频繁而身体大受其害,一次严重的战役后甚至需要切除左肾,但在当时的政治格局下,蒋介石却未能为他提供应有的医疗支持。曹秀清对此深感忧虑,特别是在解放战争期间,当她得知解放军的连续胜利,国民党则处于连败之中时,她更是为杜聿明的安危担忧不已。

杜聿明

在1949年安徽省萧县的张老庄见证了一段不寻常的历史。那天清晨村里的段庆香早早起床,挑起扁担去采集农田间的粪便作肥料。行走在晨曦微光下的乡村小径上,他突然遇见了一群男子,身着军装,步伐匆匆地向他走来。

初看段庆香以为是解放军的战士,因为不远处便是解放军四纵十一师的后方医院。他本能地露出了欢迎的笑容。然而当这些人走近时,段庆香的笑容逐渐凝固——他们穿着的是国民党的军服,显然是在逃的士兵。

领头的一人察觉到了段庆香的紧张,便试图用一枚金戒指作为交换,请求段庆香帮他们找些平民的衣服换装。这位男子的举动使段庆香意识到,这些逃兵中必有身份显赫者,因为在那个物资匮乏的时代,金戒指是非常珍贵的物品。

曹秀清

虽然感到心惊胆战,段庆香还是假装答应去取衣服,却直奔十一师的驻地,向解放军报告了他的发现。解放军迅速行动,将这些男子全部拘捕,并带至四纵的俘虏收容所进行审讯。

在审讯过程中,被金戒指的男子首先透露了自己的身份,他自称是《徐州日报》的随军记者。紧接着他又指向另一位表情严肃的男子,声称对方是国民革命军第十三兵团的高级官员。审讯官陈茂辉随即要求这名自称高文明的男子列出兵团高层的名单。

高文明此时显得极为不安,他从口袋里掏出美国香烟和牛肉干,企图以这些难得一见的奢侈品来平息局势,他笔下的名单却支支吾吾,显得紧张且心虚。随着更多的奢侈品—金戒指、牛肉干、美国香烟、派克金笔—陆续出现,审讯官的怀疑不断加深。

杜聿明 曹秀清

最终在压力之下,那位自称记者的男子坦白了一切:这位自称高文明的男子实际上是国民党的高级将领杜聿明。杜聿明原以为逃离了解放军的围剿,没想到自己却落入了解放军的手中。国共两党多年的斗争让他深知自己的命运可能极为凄惨,他害怕遭受严刑拷打,像他们曾对待共产党俘虏那样。

回想过去国民党的残酷对待共产党人的历史,例如1927年的“四一二反革命政变”期间,数以千计的共产党员和无辜平民被血腥屠杀,这让他对可能的命运感到绝望。

在一次审讯间隙,杜聿明一时冲动,试图用地上的石头自尽,希望以此逃避可能的屈辱。然而他的自杀未遂,只造成了轻微的伤害。他很快被送往医疗所治疗,并最终被安置在功德林战犯管理所。

尽管杜聿明在战后成了战俘,他却在囚禁期间受到了相对优厚的对待。他当时身患多种慢性疾病,包括胃溃疡和肾结核,这些疾病在当时的条件下需要特别的饮食管理。出于对他健康的关怀,监管者们虽然日常饮食朴素,却确保杜聿明每天都能得到优质的蛋白质来源,如鸡鸭鱼肉,还特别提供牛奶以补充营养。

杨振宁

在这段囚禁生活中,杜聿明的日常除了必要的劳动外,还包括阅读和写作。管理所提供了《毛主席选集》、《钢铁是怎样炼成的》、《论持久战》等书籍,旨在通过教育帮助战俘理解并接受新中国的政治思想。杜聿明不仅仔细阅读了这些作品,还根据要求写下了详尽的读书笔记,表达了他对毛主席《论持久战》的深刻理解和感悟,反思自己过往的经历与思想变化。

杜聿明还曾试图影响国民党内部的其他高级军官,他写信给当时的88军军长马师恭,劝说他审时度势,放弃无谓的抵抗。马师恭在收到杜聿明的信后,感受到了其诚挚的改变和对新政权的认同,这促使他在人民解放军渡江作战前夕辞去职务,避免了进一步的冲突。

在狱中,杜聿明还担任了缝纫组的组长,亲手制作衣物,这些活动不仅丰富了他的生活,也帮助他恢复了健康。他对共产党的管理方式和对待战俘的人道政策逐渐产生了深刻的认同感。

杜聿明

当1950年代末的抗美援朝战争爆发时,杜聿明深受中国人民在共产党领导下团结一致、勇往直前的精神所感动,他曾感慨地说:“在共产党的领导下,中国人民确实已经站起来了。”1959年杜聿明在艰苦的改造学习后,成为最早一批获得特赦的战俘之一。在这一年英国陆军元帅蒙哥马利访问中国,杜聿明应周恩来总理的邀请,出席了欢迎仪式。但他的内心深处仍旧无法平息对家人的挂念。

杜聿明的家人在上海解放前夕被蒋介石以保护之名,强行迁移到台湾。蒋介石向曹秀清谎称杜聿明已战死,声称大陆环境危险,只有他能保护杜家后人。面对无法验证的消息,曹秀清被迫带着老母亲和五个孩子在台北郊外的简陋住所中艰难度日。家庭贫困,无法自给,曹秀清只能依靠国民党提供的微薄生活费维持基本生活。

经过朋友的帮助,曹秀清在一家工厂找到了工作,她边工作边照顾孩子的学习和生活。但是即便生活如此艰难,蒋介石对她的家庭也没有提供任何实质性的帮助。曹秀清的长子在努力学习后被美国哈佛大学录取,却因为无法支付高昂的学费而绝望自尽,这对曹秀清打击极大。

杨振宁夫妇

直到杜聿明的旧友,物理学家杨振宁获得诺贝尔奖后,曹秀清的处境才有所改善。蒋介石不希望得罪这位科学家,开始对曹秀清稍微关照。在杨振宁的助力下,曹秀清终于有机会离开台湾,前往美国与女儿团聚。

在美国经过与女儿杜致礼的深情对话,曹秀清得知丈夫杜聿明未死,还在大陆等待她的归来。这个消息对曹秀清来说如同晴天霹雳,她意识到自己被蒋介石欺骗多年。在美国短暂停留后,她毅然决定回到北京与丈夫重聚。

1963年曹秀清克服重重困难,终于从台湾回到大陆,与杜聿明重逢,实现了夫妻二人多年的期盼。这一年的秋天他们接受了周总理和陈毅副总理的邀请,共同参加了一次温馨的会面。在会面中周总理对曹秀清表示热烈的欢迎,并转达了邓颖超夫人的亲切问候。

曹秀清

1971年物理学家杨振宁抓住讲学机会,携妻子杜致礼来北京探望杜聿明和曹秀清。他们的到访受到了周总理的高度重视,甚至特别为他们举办了宴会。这期间毛主席也会见了杨振宁夫妇,此次会见之后,杨振宁将与毛主席的合影珍藏于其居住的客厅,成为一段佳话。杜聿明与曹秀清夫妇在大陆的生活虽简朴,却也充满了平静与幸福。杜聿明晚年的宁静,是他漫长军旅生涯中难得的安宁。

1973年杜聿明提到了未能成行的湖南之旅,他决定借着下一次的工作调研机会,一定要实现自己的愿望。宋希濂对毛主席的历史地位和贡献同样存有好奇,便欣然接受了杜聿明的提议。

他们的第一站是毛主席的故居,尤其是故居内的抗日战争陈列馆。杜聿明站在一幅幅展示抗战英雄事迹的照片前,感受到了一种从未有过的自豪与敬仰。他回忆起自己在战争中的岁月,与这些图片中的英雄有着相似的经历,但他同样对毛主席在抗日战争中的英明指挥抱以崇高的敬意。

杨振宁和邓颖超

然而当他们准备进入解放战争的展览时,宋希濂显得有些犹豫不决,担心这部分展览会唤起某些不愉快的回忆。但杜聿明坚定地说道:“我们都已经得到了党和国家的宽容与关怀,毛主席和中央领导对我们如此大度,我们应以开放的心态去理解和学习这段历史。”

提及当年陈毅元帅的话,杜聿明劝解宋希濂:“陈元帅曾经说过,只要我们心向人民,就能成为真正的同志。我们不应仅因一场战争的胜负来评断一切。”被杜聿明的话感染,宋希濂振作精神,两人一同走进了解放战争的展览室。

他们在陈列室内驻足良久,深入了解了那一段波澜壮阔的历史。展览结束时,两位老将军不约而同地感慨:“共产党之所以能够成功,不仅因为战略和策略,更因为他们始终站在人民一边。”

在离开时杜聿明特别请求工作人员记录下他的感慨:“没有毛主席的伟大贡献,就没有今天的新中国。”这句话凝聚了他对毛主席以及共产党的深切敬意,也昭示了他对新中国未来的坚定信心。

曹秀清

在1981年,面对杜聿明日渐衰弱的健康状况,曹秀清怀揣一线希望,向台湾的蒋经国发出了一份急切的电报。她请求允许她的四个孩子返回大陆,以便在杜聿明可能的最后时刻与父亲团聚。然而这份充满期待的请求却被断然拒绝,蒋经国的回应冷漠而无情,使得曹秀清深感失望与愤懑。

这种拒绝的态度并不出乎曹秀清的预料,因为蒋经国的行为模式似乎继承了其父蒋介石的政治遗风——在他们的世界观中,个人利益高于一切,家庭情感和道义的呼声常被政治算计所压制。

曹秀清在接到拒绝后,曾讽刺地评论蒋经国的伪善,她说:“他自诩为孝子,却连基本的孝道都置若罔闻,不让他人子女为父奔丧,这不是讽刺吗?”当杜聿明得知自己无法与孩子们团聚时,他的心情无比沉重,深感命运的残酷。

合照

在生命的最后阶段,他对曹秀清表达了深深的忧虑与遗憾,叮嘱她:“我过后,你不必去美国或台湾,留在大陆,这里有我们的回忆和生活。”遵循着杜聿明的遗愿,曹秀清坚定地留在了大陆,没有再考虑过离开。

在杜聿明去世后,蒋经国虽然依旧拒绝让他们的子女回大陆奔丧,但曹秀清并未因此而心灰意冷。她坚守在大陆,尊重丈夫的遗愿,坚信自己的选择符合他们共同的价值观和对家庭的承诺。她在大陆的生活虽然没有儿女的陪伴,但她从未感到孤单,因为她知道自己正守护着杜聿明的精神和遗愿,这让她的每一天都充满了意义和尊严。

1982年6月,曹秀清在香港与三个女儿团聚。尽管女儿们出于对老母亲的关心,希望她随他们回台湾安度晚年,曹秀清坚持留在大陆,忠于与丈夫的约定。曹秀清的坚持得到了政府的高度评价,1983年,她被增补为全国政协委员,尽管年事已高,她仍致力于为家乡和国家的统一大业做出贡献。

周总理

1984年5月,曹秀清在香港病逝。临终前,她为家乡的曹家沟小学捐赠了大量书籍,希望通过教育帮助下一代,这是她留给家乡的最后一份礼物。