在1986年,当美国记者华莱士即将对邓小平进行采访的消息传遍开来时,美国政坛对华莱士的名字反应强烈,不少人心中生出一丝惧意。

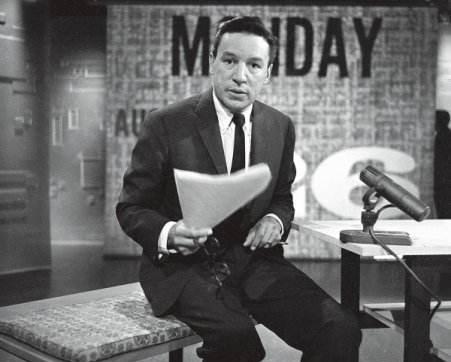

他因采访犀利出名,从不给受访者留情面。CBS的广告是这样描述他的主持特色的:有那么几个词让人一听就心里发怵,而“迈克·华莱士”绝对是其中之一。

【硬派采访风格】

迈克·华莱士这个名字,中国观众都挺熟的。1968年开始,他就在美国CBS的《60分钟》节目里当主持,厉害的是,他把好多届美国总统还有好多外国的大领导都给采访了个遍。

做主持人,采访风格得独到才行。华莱士的采访,特点很明显:爱把受访者的矛盾放大。遇到那些心里藏着无数算计的政客,华莱士总有办法让他们竹筒倒豆子,全说出来。虽然观众看得过瘾,但对于那些有“不可告人秘密”的政客来说,这可不是啥好事。

华莱士能让所有人都畏惧他,主要靠的是在采访前他总是做得准备超级到位。

首先,他会去摸清受访者的底细,把能找到的相关资料都搜集起来,像以前的采访录像啊,或者是采访文章啥的,都整到一起。

这只是采访的开端,他得弄清楚受访者以前被问及时的情况,好让自己能灵活调整采访的手段。

接下来,他得琢磨出100个问题的框架,这些问题得围绕对方的个性来设计,挑些大伙儿都好奇的事儿来问。

这100个问题没法照着老一套大纲来问,毕竟每个人的脾气秉性都不一样,得有针对性地提问。得尽量把想问的事儿都一股脑儿列出来,确保啥都不落下。

这100个问题最后能问到几个,得瞧采访时间有多长,还有受访者当时的情况咋样,这可不是随便说问就能问完的。

访问巴列维国王时,华莱士很高效,仅用50个问题,就把权力运作和腐败情况这些事儿问得一清二楚。

大多数时候,一次采访能深挖个二三十个问题,那就算问得挺多的了。为了提高效率,他只能把问题数量往下压一压。

他的同事们对他那种直截了当的采访方式都很佩服,因为他总能一针见血地提出问题,因此,他做的电视节目也特别受欢迎!

说起做采访,其实跟咱们碰到难搞的问题差不多,咱们可以看看华莱士咋做的。他采访时有套自己的哲学,就是知道啥时候该紧啥时候该松。一旦感觉被采访的人累了或者想躲话题,他立马就换掉那个话题,让整个聊天变得轻松点。

华莱士觉得,偶尔也得放松放松,聊点不那么重要的事儿。大家可能就喜欢他那犀利又敏感的风格。电视采访嘛,有时候是直播,这就要求采访者得时刻保持清醒,有时候还得巧妙地把受访者带回到观众感兴趣的话题上,这其实也是项技术活。

最头疼的事儿就是,华莱士要采访的都是些绅士大佬、社会名流、还有政治家,这些人个个精得跟猴儿似的。因为身份摆在那儿,他们说话都爱藏着掖着,或者干脆来套官话。可华莱士呢,得随机应变,把这些招数一一拆解,才能让采访变得有意思,吸引人!

【趣味横生的采访】

华莱士的采访不是那种干巴巴的你提我问,它更像是场精彩的谈判,双方都有话可说,你来我往,十分热闹。

这也是大家喜欢华莱士主持节目的一个关键理由。

1980年,里根跑去竞选美国总统,在正式投票前,他好几次在台湾问题上惹毛了中国,踩过了咱们的底线。

中美之间的关系曾经紧张得跟拉满的弓弦似的。华莱士在采访过程中察觉到了这一点,但他没意识到,身为一个主持人,他不能也没资格去煽动对立,于是他就把问题拐了个弯,抛给了里根。

里根先生,我想问问,您的竞选团队里头大概有多少位黑人工作人员呢?

里根在政治圈摸爬滚打多年,他一下子就看出华莱士在试探“种族”这个敏感话题。美国大选期间,种族歧视总是大家特别的一个热点。

这恰好合了华莱士的心意,他同样担忧节目会被停播,毕竟种族议题太过敏感。他采取的迂回策略,就是想把问题引出来。眼下里根对这事儿避而不谈,态度已经很明显了。于是,他见好就收,转而跟里根聊起了别的话题。

里根并没有透露领导班子里面黑人的具体数量,但他确实被那个挺绕脑的问题给搞懵了。华莱士这招真厉害,他拿“黑人”这事儿当幌子,成功把里根的注意力给带跑了。之后的问题里,里根是啥都说,完全被华莱士带着节奏走了。

比尔·列昂纳德,CBS新闻部的前二把手,是这样评价里根的:“咱们新闻部的记者都挺棒的,可他们在采访时常会碰到难题,不知道怎么打开局面。可华莱士这家伙好像从没遇到过这种麻烦,他总能想办法让采访变得顺畅起来。”

华莱士是个地道的“硬核派”,但他提问时可不会一股脑儿地乱冲乱撞,没轻没重。他既大胆又聪明,问的问题都挺有分量。就是他的采访风格有点“吓人”,让人感觉压力山大,喘不过气来。这或许也跟他采访的那些大都是大佬级人物有关。

之后,华莱士的同行在谈到他时都赞叹:“这家伙天生就是干记者的料,我可比不上他。”这话出自全美最有分量的丹·拉瑟之口,他也是美国电视界最让人尊敬的三大主持人中的一个。

在美国,到了65岁,人们通常就退休了,但华莱士却对工作有着深深的眷恋。他的同事们,还有单位领导,都觉得要是华莱士不主持“60分钟”这个节目了,那节目就会变得特别没意思。

【采访邓小平】

在华莱士的采访生涯里,他鲜少遇到能够阻挡脚步的障碍,但未曾预料到的是,邓小平竟成了其中的一股强劲阻力。

在见邓小平之前,华莱士像往常一样,翻看了好多邓小平以前的采访和谈话,想好好琢磨下邓小平这个人。

然而,他看得越多,心里头就越发嘀咕:“这东西,真是让人捉摸不透啊!”

采访开始前,他费了好大劲搜集资料,整理出上百个问题,然后又精挑细选,缩减到了五十个。这次采访,他最犯难的就是翻译这块儿,毕竟得用外语聊,时间肯定得翻倍,人的精力就那么点儿,他得确保在有限的时间里问到关键信息。

采访前一天晚上,华莱士在纽约心里七上八下的,对这次访谈有种说不出的预感,总感觉事情不会那么简单就搞定……

到了中国以后,离采访邓小平的日子还有一阵,他就拼命地看起来那些中央电影制片厂做的纪录片,还有央视播过的采访邓小平的带子。

从这些电影录像里,他瞧见了邓小平在战场上卖力指挥,和刘伯承一块儿在解放大战中大展身手的威风凛凛模样。

他压根没想过,那个看似“不起眼的小个子”里头,竟然藏着那么惊人的力量。他眼里的邓小平,就像个不知疲倦的永动机一样。

他回想起十二大那会儿,邓小平到处跑,不嫌累地到各地去了解老百姓的情况,这让他之前对国家大领导的看法彻底翻了个个儿。他原本以为,邓小平该种是整天待在办公室里,脚都不沾地的那种人呢!

为了更透彻地认识邓小平,他走访了不少与邓小平有过交往的人,心里的疑惑逐渐一一得到了解答。

邓小平是一位全能型人才,他既能驾驭复杂的军事策略,又能妥善处理各种突发状况,展现出卓越的领导才能。对于华莱士来说,与邓小平的相遇无疑是一个宝贵的学习与交流的机会。面对这样的智者,华莱士深知自己不能轻举妄动,以免破坏中美之间刚刚建立起的和谐关系;同时,他也渴望从这位中国领导人身上挖掘更多关于中国的故事和理念,以增进双方的理解和信任。

《纽约时报》跟《华盛顿邮报》都相继说了“乒乓外交”这事儿,这可是中美冰释前嫌的大好机会。要是他能瞅准这个时机,让美国老百姓丢掉老一套看法,瞧瞧咱们中国领导人的真面目,那可就是大功告成了!

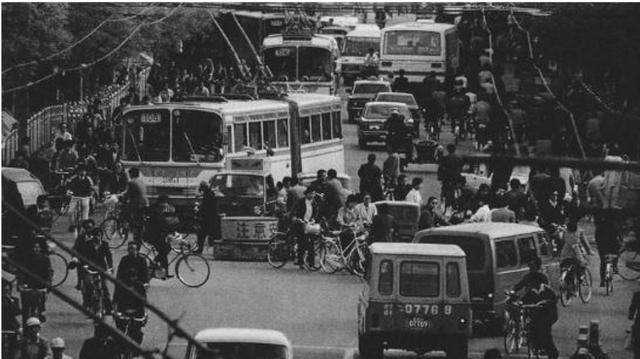

很长时间里,因为思想观念上的差异,中国和美国之间存在着一道难以逾越的界线,两国在理解问题的层次上始终没法对上眼。

美国那边搞的一些带攻击性的策略,就像悬在中国领导人头顶的一把利剑。按理说,战争结束后,大家本该握手言和,和睦共处。但这么多年过去了,虽然关系有所缓和,可双方还是客客气气的,保持着距离。

两个国家终于互通有无,但老百姓之间还是不太瞧得上对方,这对增进两国的外交情谊可没啥好处。

1985年,李先念踏上了去美国的旅程,目的很明确,就是要解决长久以来的这个大问题,让两国关系回暖。他想为两个都有意愿重新了解对方的国家,搭建起一座沟通的桥梁,就像建起一座高楼那样稳固。

从外交角度来说,中美能走到一起最终合作,主要靠的是两大关键因素。

一、公司的大老板们都商量好了。

二、靠舆论引导,消除国民误解。

华莱士访华那时候,中美外交关系还处于一个挺模糊的阶段。两边都在看对方的眼色行事,心里头也都琢磨着怎么往前再挪一挪步子。

华莱士与邓小平的对话,对中美关系的推进产生了深远影响。

【终于会面】

1986年9月2号那天,在中南海的一个接待室里,华莱士总算是见到了他特别想采访的那个人——邓小平。

邓小平同志身着整洁的深蓝色立领装,尽管已经82岁,但整个人看起来还是特别有劲儿。

这次采访地点选在中南海,并非国务院办公厅行政局所做的决定,而是华莱士在采访前夕提出的一个特别请求。

华莱士老是在中南海碰到邓小平,他心想着,要是能在这位大佬熟悉的地盘上跟他来场深入的聊天该多好啊。

国务院里管这次采访的服务处员工一开始也挺纠结的,觉得这事儿没按老规矩来。以往这样的采访都是在人民大会堂搞,这次怕是不太妥当。

尽管华莱士耐心细致地为他们阐述了原因,但在听完他的深思熟虑后,最终在中南海敲定了这次采访的安排。

在9月2日上午的十点整,邓小平准时现身中南海的紫光阁。他显得从容不迫,没有丝毫的紧张感,反倒是接受采访的华莱士显得有些拘谨不安。

瞧着邓小平越走越近,他就跟电视里学的一样,赶紧往前迈了两大步,伸出手跟邓小平同志握了握,心里头那个高兴劲儿,全表现在这握手上了。

当俩人的手碰到一块儿的那一刻,突然感觉就像是“世道要翻篇儿了”。

华莱士在18年里,跟10多位国际大人物聊过天,这些大佬个个都是能在全球搅动风云的角色。

这次他到中国来,要采访象征中国的邓小平,这对华莱士是个大考验,对中国而言也是个好机遇!

通过美国记者华莱士的讲述,把邓小平的精神风貌展现给全世界,这机会实属难得,但也意味着重大考验!

见到您真是太不容易了,华莱士直接表达对邓小平的赞赏,他说所有记者都眼红他能得到这次采访的机会!

我这人挺普通的,没啥特别的。对邓小平来说,这次采访不过是众多访问中的一次小插曲,他一点都不慌张,反而笑着说:“我说话直来直去,但都是心里话,你可别往心里去啊。”

这恰好符合华莱士的期待,两人落座后,邓小平自然而然地掏出了香烟,并礼貌地征询华莱士的意见。

没想到,那位外国记者挺随和,直接就问:“能不能给我来一根(烟)啊?”

两个人聊得天花乱坠,在一片烟雾中,华莱士动手干起了采访的活儿,问的问题都挺尖锐。他先挑起话头,聊起了中美两边的现在是个啥情况。

“您认为中美两边是不是有不少意见不合的地方?”

“对,确实如此。”

华莱士一听这问题,愣了好一会儿,心里直嘀咕,邓小平竟然这么直接。随后邓小平说的那些话,让华莱士打心底里对他佩服得五体投地。

只要台湾问题还没解决,中美之间的其他事儿都得先搁一边。

这样直接,这样毫不拐弯抹角地说出自己的要求,讲出自己的观点。华莱士压根儿没想到,他还以为得绕好几个弯子才能让邓小平吐露真言,结果人家一下子就说到点子上了。

接着,他俩从台湾的事儿扯到了思想观念,还谈起了中国往后该咋走。

这三个点,在中美关系里头特别关键。他俩聊着聊着,太过投入,结果比原计划的结束时间还拖了十几分钟!

老邓说得很明白,美国那边得拿出个爽快态度来,这样中美合作才能有戏。这话一出,跟华莱士一块儿的那些工作人员赶紧动笔记下,生怕漏掉半句重要的话,毕竟这可是历史性的关头啊。

华莱士和邓小平点着烟,谈论起民族的事儿、国家的感情,还有文化的积累,以及大家对统一的期盼……

华莱士听得特别过瘾,这种能让他放松下来,专心听别人掏心窝子话的机会可不多。那些话里头,不光有对方的个人看法,还挺有深度。他们聊到了中美合作,还有台湾问题,提出了不少有见地的观点。

华莱士通过采访邓小平,名声大噪。他对邓小平的评价极高:“邓小平的智慧、豁达和务实给我留下了深刻的印象,他直截了当的说话方式让人感到非常舒服!”

9月7号晚上,美国哥伦比亚电视台把采访给播了,结果一播出去,大家都轰动了,街上都没啥人了。有专家说,这次谈话直接点到了中美关系的敏感地方,对促进两边合作挺关键的。

【结语:】

2002年那会儿,央视有位主持人去美国出差,顺道去探望了华莱士。那时候,华莱士还在他热爱的工作上坚守着,问问题还是那么直接、不留情面!

2012年的时候,华莱士走了,这事儿连全美五大广播公司都播报了。他干新闻这行足足60年,真是个老前辈,就这么离开了我们……

他访问了邓小平,为了增进中美之间的合作关系,真的下了不少功夫,这事儿我们会一直记在心里……

他通过找邓小平要根烟抽,巧妙地打破了两人间的僵局,这种机灵劲儿真值得我们效仿!