1977年那会儿,邓小平摆脱了舆论的风波,党内职务也恢复了。他成了第二代领导的核心人物,以后每当高层领导岗位有空缺,大家头一个就想到了他。不过呢,这些情况他大多都客气地推辞掉了。

上世纪80年代,当国家着手再次修改宪法时,中央做了个重要决定,那就是要重新设置国家主席这个位子。党里面的大家伙儿都特支持邓小平同志来当这个国家的第三把手。但让人没想到的是,他又一次婉拒了这个提议。

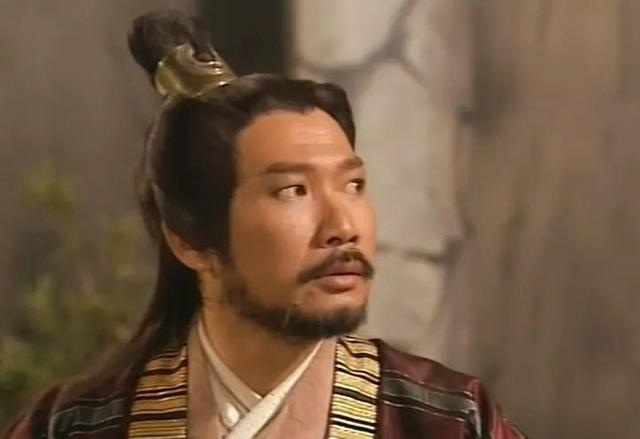

很多人心里都琢磨着这事儿,就连特别敬仰邓小平的金庸也感到不解。所以1981年他见到邓小平时,就直接把自己的疑惑说了出来。听完邓小平的解答,金庸心里头五味杂陈,感触特别深。

后来在接受记者采访时,金庸坦言道,邓小平的风骨,甚至超过了他笔下塑造的那些英雄人物。

为啥邓小平一辈子功绩卓越,却老爱当副手呢?还有啊,文学圈的大咖金庸,咋就这么喜欢邓小平呢?

【邓小平的多次“不当”】

邓小平这辈子,有好几回能当上大官,可他基本都给客气地拒绝了。

中共七大落幕之后,党内职位有了大变动。以前,咱们国家的头儿叫中央总书记,但到了八大,就整了个新头衔——中共主席。

这次不只是换了个名字那么简单,相同职位的工作细节也都有了新的调整。就拿总书记这个职位来说吧,以前既要定政治方向,还得想可行的战略计划,但八大之后,做决定这部分工作就不再归总书记管了。

毛主席当上了主席后,总书记的位置就空缺了出来,大家心里都明白,这个位子得从那些大家都觉得行的人里面挑。所以,毛主席就跟邓小平说了,想让他来当这个总书记。邓小平一听这话,心里头直打鼓,觉得按资历和入党的时间来算,怎么也轮不到自己啊,周恩来和刘少奇同志都排在他前面呢,怎么就先想到他了呢。

在八大会议上,当毛泽东提出那个主意后,邓小平连忙推却了好几次。不过,多亏了周恩来和刘少奇的耐心劝说,邓小平这才勉强答应担起这份“大担子”。

说起来,邓公不光拒绝了总书记这个位子,就连国务院总理和中央主席的职位,他也都婉言谢绝了。

1954年之前,邓小平一直都是国务院的副总理。他其实完全有能力当总理,这一点大家都知道。所以,每当周恩来总理出国去忙国家大事时,他都会放心地把国务院总理的活儿交给邓小平来干。这充分说明了周恩来是多么信任邓小平。

在1976年,周恩来总理的离世无疑是一个巨大的损失。按照当时的政治环境和人事顺位,接下来接任总理一职的理应是被广泛认可的邓小平。然而,那时邓小平正深陷舆论的漩涡之中,面临着前所未有的压力与挑战。在这样的背景下,中央为了稳定大局,暂时选择了华国锋作为代理总理,以应对这一突如其来的变故。华国锋在这一时期承担起了重要的领导责任,为国家的稳定运行做出了贡献。而随着时间的推移,当邓小平终于摆脱困境,重新回归政治舞台时,他已经是一位74岁的老人了。此时的邓小平身心俱疲,或许是因为经历了太多的风雨和波折,他选择以一种更为低调和谦逊的态度面对政治生活。他以自己的高龄为由,主动将总理一职让给了更有活力和冲劲的华国锋,展现了一种难能可贵的大局意识和牺牲精神。

1980年的时候,本来邓小平都琢磨着要退休了,结果党内突然传来消息,说职位有变动,得重新琢磨下谁来当中央主席和军委主席。

这次,邓小平又一次成了大家心目中的不二人选,大伙都觉得党中央急需像邓小平这样威望高、看得远的领头人。但邓小平还是婉拒了大家的推荐,转而推举年轻有为的胡耀邦来接手。为了让胡耀邦心里踏实点,邓小平故意板着脸跟他说,这是安排,得照着做。

于是,胡耀邦就没有再拒绝。

【互相欣赏的邓与金】

虽然不当主席了,但邓小平还是特别关心国家大事。他很快就发现了,新中国成立后还有很多发展难题得解决。像港澳台那边,就一直有党外势力在捣乱,好多同胞还跟大陆隔着海呢,要把中国领土完整给搞定,真不是件容易的事儿。

十一届六中全会之后,党内搞定了个大决定,说接下来得赶紧处理那些历史留下来的问题。这里面,最重要的一件事就是让咱们中华民族真正实现大团结。中央有了这个打算后,就见了好些社会上挺有分量的人物,想让大家知道,咱们国家对台湾这些地方是个啥态度,不光是让国内明白,也得让国际上都知道。

不久,金庸老先生接到了来自内地的邀约。

大家往往只知道金庸是个拥有大堆粉丝的武侠小说大师,却不晓得他还有个身份,那就是社论家。金庸对国内政治特别上心,几乎天天都会写一篇立场明确的社论。据说,金庸写的社论加起来超过了五百万字呢。

所以,他在文学圈子里面名气很大,同时在政治方面也收获了不少好评,那时候的台湾政府对他特别敬重。

接到来自中央的邀请后,金庸高兴地点头答应,心里盼着能见见邓先生。没多久,他的这个心愿就有了回音,邓小平先生也很愿意跟他见上一面。

没想到,金庸先生竟然是邓小平先生的铁杆支持者。金庸力挺邓小平,不光在他风光无限好的时候为他鼓掌叫好,就算他遇到低谷困难的时候,金庸也站出来为他说话。

七十年代那会儿,邓小平遇到了大麻烦,舆论压力特别大,日子过得很不容易。听说他碰到这么多倒霉事儿,却没有被打垮,反而很从容地接受了党里的安排,对别人的指责也不去争辩。金庸知道后,特别佩服他,觉得邓小平就像武侠小说里的大英雄,哪怕天塌下来,脸色都不会变一下。

因此,他很多次都在自己办的《明报》上称赞邓小平。

这次我被邀请到大陆,金庸过来的目的可不简单。他不仅是作为一个在文化界响当当的人物,来见见他的政治偶像;也是以知名评论家的身份,专门去探望中央的副主席。更重要的是,他像一个离家多年的孩子,现在终于回到了自己的老家,有种衣锦还乡的感觉。

金庸本来是浙江人,1948年,他被安排到香港去做《大公报》的电文翻译工作,结果这一去就是大半辈子。跟亲朋好友分开了好多年,当年那个年轻小伙子现在也已经老了。他心里头一直有个大愿望,就是希望在活着的时候能看到一个统一的中国。

1981年的时候,金庸先生一听说能去大陆,心里头那个高兴劲儿就别提了。他带上家里人,先到浙江走了一趟,看望了好多亲戚朋友。到了7月18日那天,他又专门去拜访了邓小平先生。

这天,金庸老爷子换上了笔挺的西装,领着家里人一块儿往人民大会堂走。等他们到了福建厅那儿,发现邓小平老先生已经早早地站在门口候着了,这可是金庸老爷子一直很想见的人呢。

他俩热情地握了握手,谁承想邓小平一开口就叫他“老相识”。这明明是头一回见面,咋就成了“老相识”呢?

邓小平平时很喜欢读金庸的武侠书,碰到人生大变故时,他也会联想到金庸小说里的那些大英雄,觉得自己跟他们一样经历坎坷。这些起起落落,其实就是人生的常态。

【不愿做国家主席】

两人一番交流,都对彼此很是赞赏。邓小平瞧见天气这么热,金庸还穿着全套西装,就跟他说别太讲究了,干脆把外套给脱了。金庸没想到,身为中央副主席的邓小平一点架子都没有,反而这么平易近人,这让他对邓公又多了一份敬重,两人聊起天来也更加自在随意了。

邓小平不仅读金庸的小说,还他写的社论。他们俩都是特别有主见的政治家。邓小平对金庸的多数社论观点都挺赞同,聊着聊着,就谈到了些很敏感的话题。

聊天时,邓小平聊到了中国往后该怎么发展的一些事儿,比如说接下来国家得把劲儿往经济增长上使,还说到中国可以利用市场来搞经济。市场嘛,它就是个搞经济的法子,不带啥社会性质,社会主义国家也能拿来用。

另外,他非常关心年轻人的教育成长。邓小平回想起早些年那些年轻人的处境,心里很不是滋味。在高考还没恢复的日子里,年轻人想上学没门路,对未来一片茫然。由于环境不好,不少人在青春年华里还沾染了一些坏习惯。但自从高考恢复后,年轻人的状况改善了不少。往后,培养人才依然是国家要重视的关键一环。

邓小平对国家事务洞察秋毫,这让金庸深感佩服,心里头有好多感想。

聊到最近那个大会结束后的事儿,金庸回忆起,一听说党内人事有变动,他立马就在《明报》上发声,力挺邓小平当国家主席。不光金庸这么想,党内好多人也都觉得,这位置就得是邓小平的。可当他们提出这想法时,邓小平又一次给婉拒了。

一连好几次都不愿往上爬,这事儿在中国甚至全球都少见得很。金庸心里直犯嘀咕,这到底是因为啥呢?

邓小平听完之后笑了笑,直白地说,论能力,他当主席那是一点问题都没有。但眼下自己都快八十岁了,去年就琢磨着该退休了。可国家还需要他再撑撑场面。要是真当上了主席,那接待外国客人、出国访问这些事儿都得他亲自来,想想都觉得累。他琢磨着,还是让自己过得轻松点,少些压力,好多活几年,这样就有更多时间为国家出点力了。

金庸对邓小平的评价极高,说他对功名利禄看得很淡,这种品格真的很让人佩服。金庸说的品格,就是说邓小平心里头始终有杆秤,知道自己该干啥,哪怕碰到再大的困难,也咬定青山不放松,坚持做对的事。而不像有的人,虽然骨头硬,但一根筋,死守着那些错的想法不放。

邓小平继续讲道,其实,十一届三中全会开得比原计划晚了点,主要是因为会议上那个重要的《决议》准备得比预计时间长了。但咱们中国往后怎么走,得从过去的经验里找根儿。只有把历史好好琢磨透了,才能更明白以后该往哪儿使劲儿。

聊到这儿,邓小平就问了,你说说,这世上到底能有多少种不一样的社会主义呢?

金庸没给出确切数字,只是说从社会主义理论被提出以来,应该已经有很多种了。接着,他把问题推给了邓小平,请邓小平来解答。

邓小平简单地提了个大概数字,然后深有感触地说,各国都有各自的特点,咱们中国的社会主义那也是别具一格的。

金庸对那份《决议》大加称赞,他说邓公引领中国走上的社会主义道路是前所未有的,比起以往历史上的各种尝试,这条路更适合中国的国情。

他们俩聊得特别投机,会议不知不觉就过去了一个小时。到分手的时候,邓小平紧紧握着金庸的手,真心希望金庸以后能常来走走,最好能一年见上一次。

这下子,他们俩算是真正搭上伙,成了“老相识”。

【还是要有国家主席】

但国家主席的位子总得有人来坐。国家主席就是咱们国家的头儿,跟外国的领导人是一个级别。在1969年之前,这个位置上有过两位大佬,他们就是毛泽东和刘少奇。

不过呢,刘少奇主席走了以后,国家主席这个位子就一直空着。所以到了1975年他们改宪法的时候,干脆就不设国家主席了。那以后,国内好像也没啥非得要“主席”不可的事儿,像接待外国客人这些,都是由人大常委会的会长来干的。

不过,这么做也有不少麻烦。比如说,在接待外国领导人时,咱们国家的人大常委会主任就显得有点不太匹配了。毕竟在国外,跟咱这职位干的活儿差不多的,都是议长啥的。这样一来,跟“国家代表”比起来,气势上就弱了点,搞不好还会让人觉得咱们不够尊重人家。

在1982年宪法修订之际,国家主席的设立问题再次被提上议程。然而,有人担忧如果没有合适的人选,如邓小平,那么设立国家主席便显得意义不大。

对于那些没玩没了的争论,邓小平给出了自己的见解:他觉得国家主席这个位子还是得留着,他不干的话,可以选别人来干。要是怕能力不够,那就把具体的权力写得模糊点儿。

1982年,咱们国家出台了新的《宪法》,也就是历史上的第四部,这次修订呢,又把国家主席这个职位给设上了。到了第二年的6月份,李先念就被大家选为了咱们国家的第三位主席。

对于邓小平而言,职位或许仅仅是个虚名,甚至可能成为一种负担。这位身材并不高大的老人,在历经数十年的风云变幻后,展现出了非同寻常的视野与气度,宛如一位超凡脱俗的大侠。正如他自己所言,此生“名声”已足够响亮,无需再借由这些附加的头衔来增添光彩。

新中国还多亏了邓公,要不然,国家发展不会那么快,

邓公的胸怀,比大地宽阔;邓公的格局,比蓝天高远。名和利,都在他的脚下。他心中装着的,只有民生:他一生追求的,只有发展。

邓公从不想做多大的官,只想为老百姓多做实事,让大家的生活过得更好一点。