河北那家烧烤店的事儿闹得全国都知道了。说实话,这种事儿不是头一遭,生活中挺常见的,也不光是现在才有,历史上多了去了。就是有那么一些人,不守规矩,仗势欺人,老爱在餐馆、酒楼这些公众场合找茬闹事。

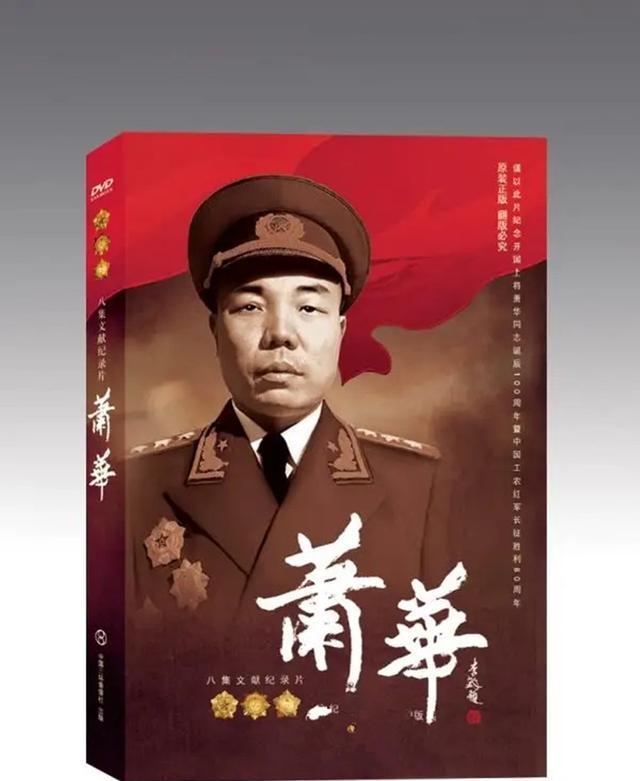

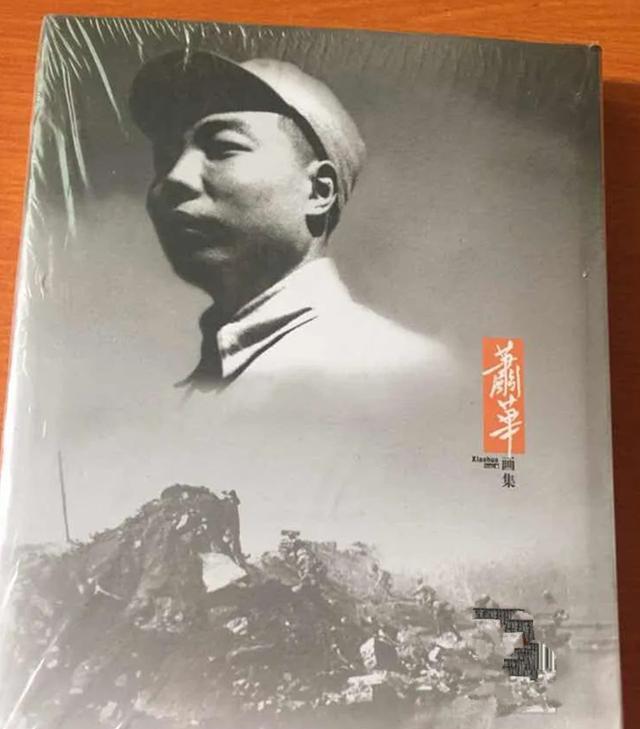

这篇文章说的是个真事儿:1975年的时候,咱们的开国上将萧华,穿着普通衣服去餐馆吃饭。结果,碰上了一帮小混混,他们过来就找茬,让将军把座位让出来。那萧华将军是怎么应对这事儿的呢?

(一)从小天才到孩童领袖有个孩子,从小就被大家叫做小天才,因为他特别聪明,学什么都快。但随着时间的流逝,他不只是聪明那么简单了,开始展现出了非凡的领导能力。才那么小的年纪,他就能把一群小伙伴组织得井井有条,一起玩耍、学习,大家都愿意听他的。他就像是个小司令,指挥着大家做事,而且大家也都乐意配合。从以前那个被人称赞的小天才,到现在这个被小伙伴们拥戴的孩童领袖,他的成长让人惊叹。他用自己的智慧和魅力,赢得了大家的尊重和信任。

萧华,有的人也叫他肖华,是1955年在中南海被授予军衔的开国将帅里头,年纪最轻的几个将军之一。那时候,他刚满39岁,可他的经历特别丰富,立的战功也相当大,在我们军队里头,那可是相当出名的。

萧华是个早年就出大名,经历颇具传奇的人。1916年1月21日,他在江西兴国县潋江镇的一个穷家里出生。多亏了他爸以前干过泥瓦匠,能挣点外快,萧华这才有了上学念书的可能。

他很聪明也好学,上学时成绩老好了,念小学时几乎都是第一名,大家都叫他“小天才”。萧华12岁那年,写了篇《我的梦想未来》的作文,老师看了对他刮目相看,觉得这孩子以后肯定会有大出息。他不仅学习棒,还特别有才艺,会吹小号,也拉过小提琴,在学校联欢会上表现得特别亮眼。

萧华的双亲很早就投身革命,他们家还曾是中共兴国县地下党的一个联络点。所以,萧华从小就受到了革命的深刻影响。他11岁那年,就加入了共产党的外围团体“青年干社”;到了12岁,他又入了团,还亲身参与了著名的兴国起义。

1929年,毛主席领着红军队伍抵达了兴国县,搞了个“土地革命干部训练班”。那会儿,刚满13岁的萧华积极报名参加了,成了班里头年纪最小的一个小学员。由于他表现特别突出,这一年,他就被大伙儿选为了兴国县少共共青团的县委书记。13岁就当上了县委书记,这在过往岁月里可真是少有。萧华尽管年纪轻轻的,但组织才干相当了得,连毛主席都对他夸个不停。

一年后,毛主席把萧华调到了红四军,让他做了青年委员,打那时起,14岁的萧华就踏上了从军的路。之后,他的职位像坐火箭一样往上升,15岁就当上了营政委;到了17岁,更是升为师政委,还带着中国工农红军第15师参与了反“围剿”战斗;18岁时,他已经是以红一军团组织部长的身份,兼任二师政委,参加了万里长征。

长征路上,年轻的萧华很早就开始在各个战场上大显身手。他带领红军先锋部队抢渡乌江,亲身参与了四渡赤水的激烈战斗。后来,他和刘伯承并肩作战,在强渡大渡河、猛攻铁丝沟、疾速占领泸定桥、腊子口的浴血奋战、山城堡的激烈交锋以及直罗镇的大战中,都展现出了他卓越的指挥才华。

抗战那会儿,萧华在八路军115师政治部当副主任,参与了平型关那场大战,打得漂亮。到了1938年,这小伙子才22岁,就已经挑起了八路军东进抗日挺进纵队司令员和政治委员的重担。第二年,他又接手了鲁西军区司令员和政治委员的位置。因为他实在太年轻了,大伙儿都亲切地称他为“娃娃司令”。

他虽然年纪轻,但上了战场可不含糊。只是因为当时他还小,萧华的大多数战功都是在解放战争里立的,就像那个大名鼎鼎的新开岭战役一样。

(二)拿铁锤敲核桃,就爱挑那些硬邦邦的下手

1946年10月底那会儿,国军里的名将杜聿明,他亲自带着8个师的兵力,加起来有10万多号人,从沈阳浩浩荡荡地出发了。他们分成三路,目标直指我们东北的解放区,就是安东、通化这些地方,发起了很大的一场攻势。

杜聿明手下的这八支队伍,都是国军里的尖兵,特别是那个25师,是他亲手带出来的亲信部队,对他忠心耿耿,打起仗来也是勇猛无比,杜聿明常常夸他们是“飞毛腿”。这个师用的全是美式武器,机械化水平顶呱呱,什么装甲车、坦克啊,还有美式榴弹炮,一应俱全。

看看咱们这边,萧华领导的南满民主联军野战四纵队,人数也就四万多,手里头的家伙多是些轻步枪、机枪,炮兵也就一个营,跟敌人比起来,那差距可不是一星半点。但萧华,这位司令员兼政委,面对敌人那是一点也不怵,他心里盘算着,要跟敌人斗智斗勇,比士气,比胆量!

萧华是这样给大伙儿打气儿的:“领导们得冲在前头,豁出去,敢玩命,自个儿先上,这样才能带着兄弟们像猛虎下山一样!”“打25师,咱们得拿大铁锤砸硬核桃,专找那难啃的骨头下嘴!”

萧华先是使了个计谋,让敌人往里钻。到了10月21号那天,他安排4纵12师跟敌人打了一阵后,就撤了,故意把敌人带到赛马集。杜聿明一看,以为我们12师弱得很,他手下的25师占领赛马集后,就只留了两个营看着,剩下的主力全去追12师了。

没过多久,赛马集周边突然出现了萧华第四纵队的五个主力团,他们对敌军留下的两个营子发起了猛烈的冲锋。25师一听说赛马集被包围了,立马掉头回来救援。可他们刚走到双子岭,就撞上了萧华第四纵队的11师和12师,两边立刻打得不可开交。

原本萧华计划来个精彩的偷袭,结果却出岔子了。因为情报搞错,我们一开始以为敌25师就5000多人,但跟敌人一开打,才发现人家至少有8000人!这样一来,我11师和12师在装备不如敌军,人数也不占上风的情况下,打得特别费劲,牺牲了不少战士。

碰到难题时,萧华展现了他作为指挥官的高超智慧,他毫不犹豫地命令队伍撤离战场。咱们队伍撤走后,敌人的25师一个劲儿地追赶,结果在11月30日那天,在新开岭这块地方,又一次掉进了萧华布下的埋伏圈。

这次打仗,真是越打越猛。敌人的25师挺专业,被我们围住后,一点不慌,立马就开始有条理地反击。我们4纵派了8个主力团上去,一次次地往前冲,可都被他们给顶回来了。这时候,国民党的飞机也来凑热闹。敌人的子弹跟下雨似的,我军战士一批又一批地牺牲。

战局紧张得让人心里发慌,萧华直接冲到了最前面,不顾炮火连天,自己上手指挥起来。后来,咱们终于找到了,敌人的指挥部原来藏在老爷岭。萧华和副司令员韩先楚商量了下,决定先用炮火猛攻老爷岭,接着让4纵10师的兄弟们冲上去,强打老爷岭。

那会儿战场上,到处都是倒下的士兵,敌我两边都拼尽全力,不顾一切。再打了半天硬仗后,咱们队伍总算是赢了下来。

这次战斗,咱们军队把敌人的25师给一锅端了,总共干掉了8000多人,还顺手抓了师长和下面好几十号军官。这可是东北民主联军头一回在一仗里消灭掉敌人一个整师。新开岭这一仗打赢了,连毛主席都夸咱们,那时候他还是军委主席呢。

1948年11月份,萧华被派到东北野战军当特种兵司令员,他是中国解放军特种部队刚开始那会儿的重要头头之一,负责建起这个新兵种,这可是个大工程。后来,萧华参加了辽沈战役和平津战役,两仗都打得很漂亮,战功显赫。

1949年3月份,萧华被任命为“中国人民解放军第四野战军”里的第十三兵团政治委员。到了3月31号那天,毛泽东、周恩来等领导在香山会见了“四野”的师以上级别干部,还一块儿吃了顿饭。席间,萧华给毛泽东敬酒,毛泽东乐呵呵地说:“萧华啊,咱俩可是好久没见了。不过我这耳朵可灵光了,听说你一会儿当司令,一会儿当政委,一会儿在山东,一会儿在东北,真是到处闯荡,出息不小啊!”

新中国成立后,萧华继续挑大梁。1950年3月份,他接手了中国人民解放军空军政委的位子,到了6月份,他又被调到总政治部,当上了副主任。

得提一下,萧华这家伙,不光是个能在战场上拼杀的将军,还特别有文采。从1964年起,他就动手写了一系列关于红军长征的诗歌。像那个《告别》、《走进遵义》、《翻雪山过草地》还有《报喜》,写得都挺有水平。

后来,有位作曲家挑选了萧华的十首诗,创作了一部别具特色的大型声乐作品,名叫《长征组歌》。这部作品一上演,就在全国范围内引起了巨大反响,激发了许多人的革命热情,影响深远。周总理对萧华和他的这组诗给予了高度评价,他说:“只有亲身经历过长征的人,才能写出《长征组歌》这样的作品;只有满怀激情的人,才能创作出《长征组歌》。你给党和人民带来了很大的贡献,也为后代留下了宝贵的精神财富,我非常感激你。”

萧华之后陆续写了很多诗,这些诗都被选进了《铁流之歌:萧华诗作精选》这本书里,然后出版问世,它们成了革命文学里的一大珍宝。

(三)在酒店里收拾那些捣乱分子在酒店里,我们遇到了一些捣乱分子,他们行为不端,严重影响了酒店的正常秩序。这些人看起来就一副流里流气的样子,他们在酒店大厅里大声喧哗,甚至还动手动脚,骚扰其他客人。酒店的工作人员多次劝阻,但他们却置若罔闻,反而更加嚣张。看到这种情况,我们不能再坐视不管。我们上前制止他们的行为,让他们明白这里不是他们可以随意捣乱的地方。经过一番努力,我们终于把这些捣乱分子给收拾妥当了,酒店也恢复了往日的宁静。这次经历让我们深刻认识到,维护公共场所的秩序是我们每个人的责任。遇到类似的情况,我们应该勇敢地站出来,制止不良行为,共同营造一个和谐、安宁的环境。

但在上个世纪60年代,开国上将萧华碰到了大麻烦,受到了极其不公的对待,有整整七年时间,他在中国的军政界里没了踪影。

那段时间真的很难熬,萧华被囚禁在了一个胡同里的小院子,那房间小得可怜,只有五平米大。小屋的窗户被封得死死的,用的是铁板,屋里头挂着一个100瓦的灯泡,整天整夜地亮着。等他好不容易被放出来,整个人都变了样,全身肿得不行,皮肤上的毛孔都渗出血来,看着真是让人心疼。但萧华这人,骨头硬得很,从来没低过头,因为他有着铁打的身子和坚强的意志!

有的读者可能会琢磨,前面说了这么多,到底是想表达啥?这和咱们文章的主题——在餐馆里如何应对无赖,有啥直接联系呢?

那肯定啦!萧华将军,咱们共和国的创立大功臣,一辈子都在战场上摸爬滚打,啥大风大浪没见过?他在枪炮声中穿梭,敌人的炮火那么猛,他眼睛都不带眨的;经历了那么多艰难困苦,恶势力怎么折磨他,他都是咬牙挺着,一声不吭。那要是碰上几个小混混找茬,他会咋应对呢?

1975年,萧华重新回到工作岗位,他当上了军事科学院的二号政治委员,还兼任了兰州军区的头号政治委员以及甘肃省委书记这些要职。

这事儿得从1975年说起。萧华这人,打仗是把好手,到了地方工作上也是卖力得很。在甘肃那会儿,他老往基层跑,亲自去了解老百姓的实际困难,特别关心大家的生活状况。

这天,萧华带着省政府和军区的几个伙伴,一块儿到兰州的街头上做调查。瞅瞅兰州这城市,真是越来越有模样了,那位已经过了六十岁的老将军,忍不住一个劲儿地夸好。他平时不怎么爱笑,也不爱多说话,但这时候却打开了话匣子,整个人看起来精神焕发。

瞅瞅时间,都快到吃午饭的点儿了,萧华跟大伙儿说:“要不今儿咱们就不回家吃了,感受一下生活气息,找个地道的小饭馆,随便对付一口咋样?”

大家都挺乐意的。不过,有个特别尽心的警卫员却提出了疑虑:“萧政委,这样做不太妥当吧,在外头吃饭,安全方面没保障啊?”他的顾虑其实也挺合理,虽说现在世道安宁,但谁也不能保证没有那些心怀不轨的人出来捣乱。身为警卫,他自然而然要对老将军的安全负责,心里总是悬着这根弦。

萧华却不以为然,轻松地说:“这有啥大不了的,街上都是普通老百姓,能有啥危险?咱走吧,去老百姓常去的饭馆瞅瞅,也能亲身体验下这儿的生活气息!”

萧华他们一伙人到了家餐馆,找了个靠窗的小包厢就坐了。刚准备叫菜呢,一个服务员走过来,表情有点尴尬,说:“各位,不好意思,能不能麻烦你们换个地儿?”

萧华一听这话,立马反问:“咋回事?这儿明明空着呢,难道已经被别人先给占了?”

服务员摆摆手说:“没人预定这包间。不过,最近老有一帮混混常来,专挑这屋坐。他们一个个横眉怒目的,特别难缠。估摸着,他们又快到了。我是怕他们……咱们也惹不起他们呀!”

听到这话,萧华眉头顿时拧了起来,心想:大白天的,怎能有如此霸道之人?我倒要领教领教,何方神圣这么大的能耐。接着,他朝服务员提高了嗓音,直接说道:“没事,尽管上菜。我们今天就在这耗上了,谁来找茬,就叫他们来。”

见萧华他们人数众多,服务员也就不再强求了。

没一会儿,包间门就被人猛地撞开了。大家一听声音,都扭头看去,只见门口站着几个打扮得乱七八糟的小青年。他们凶巴巴地喊着:“都给我出去,谁让你们进来的?这是我们的地方!”

萧华还没说话呢,他旁边的一个警卫员就先开了腔:“你们不懂啥叫先到先得吗?又没提前打招呼,这儿我们先占下的,那就是我们的地盘,麻烦你们挪个窝儿!”

带头的那个小混混一听这话就恼了:“你刚说啥?也不瞅瞅这是哪儿,南区的老大是谁?识相的赶紧走人,不然我废了你们!”说着就往前冲,想给那警卫员点颜色瞧瞧。

“等等!”这时候萧华说话了。将军的声音虽然不高,但听起来相当有分量。他淡定地说:“小伙子,做事别太绝了,你知道我是啥身份吗?咱们可都是兰州军区的。”

可那个混混老大已经刹不住车了,他嚣张地嚷道:“想摆谁一道呢?哥几个,动手!”话音未落,他就挥拳冲了上去。

这时候,那个卫兵实在是忍不住了。老将军身边的卫兵都是经过严格训练的,哪个不是有两下子的?他们一出手,那几个小混混哪里挡得住,几下子下来,就有好几个被打翻在地,一个个都变得十分狼狈。

那个带头的家伙从地上晃晃悠悠站起来,心里还是不服气,他撂下一句狠话:“有种就别跑,咱们以后见真章!”

这时候,萧华噌地一下站了起来,大吼一声:“别闹了!”紧接着,他就直接把自己的底细给抖搂出来了。

得知对方竟是军区的政委,还是位大名鼎鼎的开国上将,那帮混混吓得魂飞魄散,立马趴在地上求饶。

警卫员本来还想再收拾收拾那帮小混混,但萧华拦住了他,说:“算了,别跟他们计较了。他们也就是些普通人,稍微教训一下就行,别真把他们给弄伤了。咱们得按规矩来,直接报警处理吧。”

那几个小混混被带上警车时,萧华对他们说了几句实在话:“自己做的事,自己得担着。我真心希望你们能好好想想,改过自新,别再瞎胡闹了!”

那群小混混,脸蛋子一个个都跟红苹果似的,全都羞愧地垂下了头……

萧华身为国家的一名干部,还是个老将军,肚量相当大。而且,他身为这一片地区的领导,能亲自“低调走访”去了解老百姓的生活,真是让人佩服!

萧华将军在大西北扎根七年时间,他实心实意为当地搞经济、保稳定,干了不少好事,赢得了老百姓的一致好评。

1985年8月12日,萧华在北京因为胃癌去世了,当时69岁。在他生命的最后阶段,哪怕躺在病床上,他还总让护理人员放《长征组歌》给他解闷,好让心里好受点。想到红军长征那会儿的艰难困苦,他经常忍不住掉眼泪。

有次护理员好奇地问老将军:“《长征组歌》那么长一段,您心里头最喜欢的是哪一句词啊?”老将军毫不犹豫地说:“那肯定是‘革命理想,比天高’这句。”

最后,给大伙儿分享一首来自将军《长征组歌》里的歌曲,名叫《过雪山草地》:

白雪覆盖大地广,野外空旷无人往,高原之上冷飕飕,炊烟不起粮食光。

红军战士个个如铁打,经历万般磨炼从不惧挑战。

雪山弯腰迎客人,草地当床扎帐篷。

风吹雨打衣衫湿,骨头反倒更硬朗,野菜填肚子饥饿消,志气却是愈发强。

战士们心连心,共历风雨,革命信念顶在头上!