1967年6月17日,罗布泊上空升起的蘑菇云,标志着中国第一颗氢弹爆炸成功。当周恩来总理在电话中得知这一消息时,这位向来冷静的领导人忍不住振臂高呼"毛主席万岁!"这一声穿越时空的呐喊,不仅揭示了中国核武器崛起的密码,更映照出一段持续半个世纪的革命情谊。

当氢弹爆炸的轰鸣声传抵中南海时,总理办公室的茶杯微微震颤。这场历时三年的科学豪赌,曾让钱学森等元勋在回忆录中用"如履薄冰"来形容。关于是否研发核武器的争论一度让刚刚起步的核计划濒临夭折。面对"造原子弹不如买裤子"的质疑声,毛泽东在菊香书屋的煤油灯下划出红线:"没有那个东西,人家说你不算数。"陈毅元帅的豪言"当了裤子也要搞"则道出了民族存亡的紧迫性。

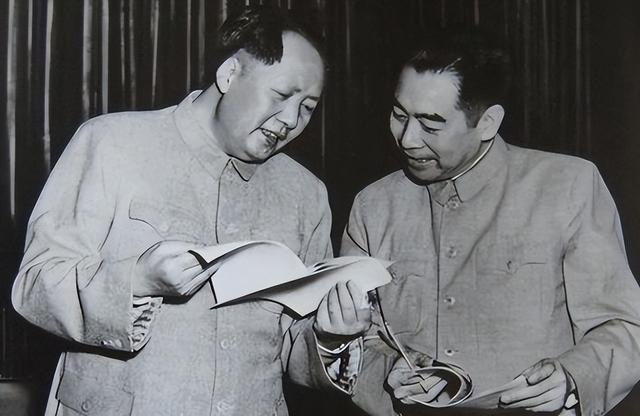

周总理办公室里彻夜不灭的灯光,与西北试验基地的探照灯遥相辉映。这对黄金搭档用战略家的远见与执行者的缜密,在物质匮乏的年代搭建起通向现代强国的阶梯。

中南海西花厅的海棠年年盛开,象征着毛泽东与周恩来的合作遵循着某种自然法则。建国初期关于领导人住所的"拉锯战"颇具象征意味:被周总理"您不住我们难安枕"说服的毛泽东,在搬进丰泽园后的第一句话却是"恩来你住哪儿"。这种"你中有我"的相处模式,在庐山人民剧院的星光下更显温情——毛泽东总要等待周恩来到达才并肩入场。

在三年困难时期,两位领导人的餐桌上演着"素菜外交"。面对因浮肿而拒绝吃肉的毛泽东,周总理端着餐盘反复劝说,这场面比任何动员令都更具说服力。他们用清粥野菜诠释着"勒紧裤腰带"的深刻含义:领导人的克制与民众的奉献,共同构成了那个特殊年代的精神支柱。

1975年的某个深夜,305医院与中南海游泳池直线距离不足三公里,却成了世界上最遥远的距离。确诊膀胱癌的周总理在病床上修改政府工作报告,毛泽东用颤抖的手批阅文件,这两位古稀老人默契地选择用工作延续生命。当卫士回忆毛泽东听到周总理病危时"走不动了"的叹息,人们才惊觉:这对革命战友的最后一次握手,竟定格在四年前的国庆观礼台。

从遵义会议上力排众议支持毛泽东复出,到万隆会议上践行"求同存异"的外交智慧,周恩来始终扮演着战略转化器的角色。这种"毛主席把握方向,周总理负责落实"的黄金组合,在原子弹研发过程中展现得淋漓尽致:毛泽东勾勒出"争气弹"的战略蓝图,周恩来则化身超级项目经理,协调26个部委、900多家单位的"全国大协作"。

他们的关系如同量子纠缠般紧密——毛泽东天马行空的战略构想,总能在周恩来的务实操作中找到落点;而周恩來遇到的实践困境,又常被毛泽东的哲学思维点破迷津。这种互补性在应对国际封锁时尤为明显:当西方断言"中共政权撑不过五年"时,他们用156个工业项目的落地予以回击;当有人质疑革命理想与现实脱节时,"两弹一星"的蘑菇云成了最响亮的答辩词。

这些点点滴滴,构成了中国革命史上最动人的篇章,见证了一代伟人为国家富强、民族复兴所付出的毕生心血。