在三国峥嵘岁月中,刘备以汉室宗亲自居,"刘皇叔"的名号更是响彻九州。然而这光鲜称号背后,藏着一段鲜为人知的家族沉浮录。从西汉封侯到东汉织席,刘备家族的变迁折射出汉代宗室政策的深刻影响。

刘备并非生于贫民之家,其家族在涿郡本是州郡仕宦之家。祖父刘雄曾举孝廉出任东郡范令,父亲刘弘也世袭州郡官职。这个典型的汉代地方豪族,因刘弘早逝而家道中落,少年刘备不得不以编织草鞋维持生计。得益于叔父刘远起的资助,他才得以与堂弟刘德然同拜大儒卢植门下,与公孙瓒成为同窗。这段求学经历为其日后崛起埋下伏笔。

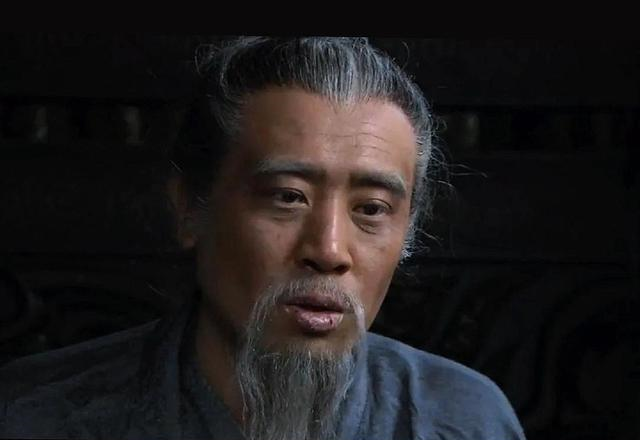

《三国演义》浓墨重彩地描绘了刘备"皇叔"身份的认定过程:汉献帝见其"两耳垂肩"的帝王相,经宗正府查证族谱后,欣喜加封其为豫州牧左将军兼汉皇叔。元朝《三国志平话》更绘声绘色地记载了这段情节,将刘备包装成汉室正统继承人。但细究文本会发现,当时被称为皇叔的还有刘表、刘璧等人,所谓"皇叔"不过是政治需要的称号。

陈寿《三国志》揭示了残酷真相:刘备实为中山靖王刘胜第十六代孙。这位以生育120多个儿子闻名的诸侯王,将封地分割给众多子嗣,刘备先祖刘贞仅得最低等的"涿县陆城亭侯"爵位。更不幸的是,刘贞很快因"酎金失侯"被削爵为民。所谓酎金制度,是汉武帝为削弱诸侯经济实力设计的削藩手段,要求诸侯进贡足量黄金用于祭祀,稍有差池便剥夺爵位。

刘胜家族命运是汉代"推恩令"政策的缩影。汉武帝强制诸侯将封地分封给所有子嗣,导致中山国从19县锐减至8县。刘贞作为非长子,仅获得管理一亭的微小权力,其亭侯爵位不过是200-300个同级爵位之一。这种制度设计使刘备家族在西汉就已沦为平民,到东汉末年已与皇家毫无实质联系。所谓世代仕宦的记载,恐怕只是家族记忆中的荣光。

《三国演义》中从刘贞到刘备的十几代侯爵传承纯属杜撰。真实情况是刘贞失爵后,其子孙世代务农,至刘弘时已完全平民化。东汉末年像刘备这样的远支宗室数以十万计,他们与汉室的血缘关系稀薄如纸。刘邦当年作为亭长起义反秦,而刘备先祖刘贞的亭侯地位,本质上与刘邦的亭长官职相差无几。

刘备"皇叔"身份的最大价值在于政治象征意义。汉献帝在董卓余党挟持下,需要拉拢地方势力制衡权臣。赐予刘备这个称号,既无实际成本又能获取支持。而刘备团队也深谙包装之道,将这次政治作秀转化为争夺天下的合法性基础。纵观三国历史,这种身份建构策略成为蜀汉立国的重要支点。

从中山靖王的显赫到织席贩履的困顿,刘备家族两百余年的兴衰历程,折射出汉代宗室政策如何通过"推恩令""酎金制"等制度设计逐步削弱诸侯。所谓"皇叔"光环,不过是乱世中各方力量共同编织的政治神话。这段历史提醒我们:在权力博弈中,身份建构往往比血统本身更具现实意义。