就又到了一年一端午,很多人估计又要发“感恩屈原”的朋友圈了,感谢他在两千多年前跳江,给人们带来了端午节,为我们“争取”了端午的假期。

但据说早在屈原去世一千多年以前,“端午节”就已经存在了,并且屈原也曾吃过香喷喷的粽子,事实上真是这样吗?

端午节的来历,向来有多种说法,纪念春秋楚国爱国诗人屈原是大家比较熟悉的一个,另外也有说纪念春秋时期吴国忠臣伍子胥,还有说纪念东汉孝女曹娥救父投江等等。这些传说也给端午节添加了隆重的色彩,赋予了端午节更多的意义。

不过,端午节似乎有着更为遥远的历史。

端午节,也叫重五节、端阳节、龙舟节等等。最早起源于上古时期南方先民们对自然现象的崇拜,对大自然的感恩。

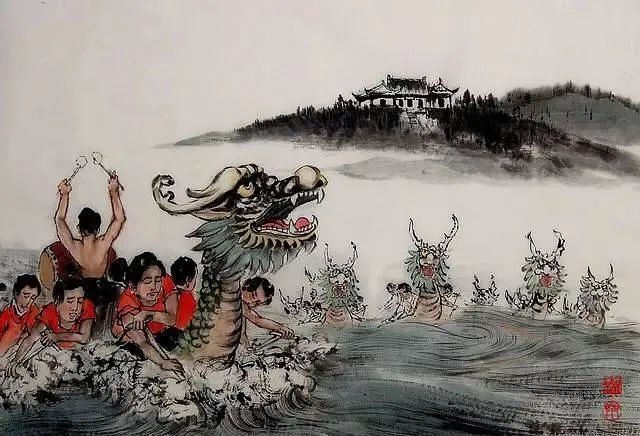

而南方吴越部族以龙为图腾,祭祀时人们会将食物装在竹筒或裹在树叶中献给龙祖,还以龙舟竞渡的形式供其取乐,这种祭祀活动也就成了龙的节日。

到了夏商时期,祭祀龙祖逐渐演变为夏至节。夏至节与如今端午节习俗差不多,同样延续了祭祀活动赛龙舟,但是最早并不是固定在五月初五。

夏至节诞生的目的也是为了消病除灾。因为五月正是流行性疾病多发的时候,当时的人们对于身体并没有清楚的认识,便认为五月是“恶月”,灵魂容易离开身躯,把这当做是因病丧命的原因。

于是人们在五月里吃粽子(补阳气)、喝雄黄酒(防范毒蛇)、挂艾草(驱邪避凶)、洒朱砂(减少虫害)等等,以求驱赶毒虫,保护身体。

所以咱们说“端午安康”,并不是“端午快乐”,这也表达了人们对健康方面的追求。

古人认为,天为奇数“一三五七九”,地为偶数“二四六八十”,天地相加为五十五,两五相逢,也就正好是五月初五。

于是在此之后的汉朝,夏至节就固定在了五月初五。五月初五也被称作“端五”,“端”为正,“五”为中,“端”有开端之意,初一为“端一”、初二为“端二”以此类推。

因五月在十二地支中对应午,午也有正中之意,并且两五(午)谐音,于是端五也叫端午。

晋代周处的《风土记》中:“仲夏端午,蒸鹜角黍。”是关于“端午”二字的最早记载。

“端午”正式代替“端五”则在唐朝,因唐玄宗生日为八月初五,端五的“五”与初五的“五”同有一个五字,就有人建议避讳,将端五改为“端午”。

于是说,如果端午节是这么来的,那么屈原投江时也已有相应的习俗,只是那时候还不叫“粽子”而已。

的确,粽子源自上古时期供奉先祖的食物,最初用竹筒装盛,也有用菰叶(茭白叶)把黍米包成角状,呼作“角黍”。

如《礼记·月令》中记载:“仲夏之月……农乃登黍。是月也。天子乃以雏尝黍,羞以含桃,先荐寝庙。”

只是后来屈原抱石投江,人们不愿意屈原身体被鱼儿们吃掉,于是将祭祀祖先的食物投入河中,以望保其全尸。

而且,最早将屈原与端午节挂钩是在南朝时期南梁吴均的神话志怪小说《续齐谐记》,此时距离屈原去世已经七百多年。

所以说,屈原按理说是吃过这玩意儿的,那么你觉得屈原生前是喜欢甜粽子还是咸粽子呢?