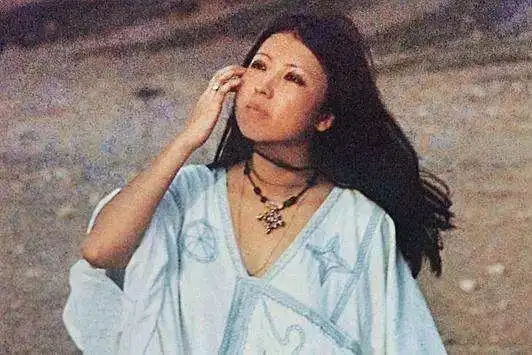

1990年,作家三毛应导演严浩与林青霞、秦汉的邀请创作电影剧本,后意外摔断了肋骨,在病床上完成了《滚滚红尘》的创作。这是三毛生前最后一部作品。

同年,导演严浩根据该剧本改编的同名电影上映,在影坛掀起波澜。次年1月4日,年仅47岁的三毛,却决然地告别了这纷扰的尘世。

后人对她的离去深感叹惋,而三毛本人对待生命和死亡是坦然的。

她曾说,“我的这一生,丰富、鲜明、坎坷,也幸福,我很满意。”

三毛一生,肆意地活过,真诚地爱过,认真地写过。

她的文字间,透着孩童般的天真、历经沧桑的透彻,还有不被世俗裹挟的自由。

重温三毛,阅读她,感受她,也在和文字对话的过程中,看见自己。

01 境由心生,境却不由书灭1943年3月26日,三毛出生于重庆市南岸区一个普通的家庭。

父亲为她取名陈懋平,“懋” 是族谱上属她那一辈分的排行,“平”寄托着战乱时期父亲对和平的期许。

三毛逐渐长大,因觉得 “懋” 字麻烦,写名字时,就习惯将这个字省略掉,后来自行改名为陈平。

她自幼便展现出与常人不同的敏感与才情,对文学有着浓厚的兴趣,喜欢沉浸在自己的世界里。

读书和旅行,成为她一生中最重要的两件事,最快乐与最疼痛,都夹杂其中。

1946年,三毛3岁,随父母迁至南京,在家中的书房里,开始了生平第一次阅读——《三毛流浪记》。

1948年,时局动荡,三毛举家移居台湾。

五年级下学期,三毛首次阅读了《红楼梦》。

在她的作品《雨季不再来》一书中,三毛记录过自己读书的经历。

她说,在当时看书,完全是生吞活剥,无论真懂假懂,只要故事在,就看得下去。有时读到一段好文章,心中会产生一丝说不出的滋味来,当时还不知道,那种感觉,原来就是“感动”。

读书的意义,并不限于从中获取了什么信息,学到了什么,还在于作品能真正触动内心,物我两忘的境界,那一刻心灵的碰撞,是不功利的,是纯粹的。

比起“知道”,“不知道”是否要更加真实?

就像一朵花不知道自己是美的,可它单单存在着,就能给大自然增添一抹色彩、一股静气、一缕芳香。

譬如一个人并不晓得自己是善良的、自己的行为就是善举,可他一个微小的举动,却能真真切切打动人。

比起功利性的探索,有些时候,无目的地阅读,有觉知地欣赏,是否在这个过程中,心灵就不知不觉被塑造了呢?

我们会说一个人有“静”气,不是表现出来的静,是内里的沉静,没有过多欲念的拉扯,不为追逐实现某种目的,是这个人存在本身,是内在气质的散发,是内在力量的呈现。

读书、做手工、种地……任何事情,全身心投入,这个过程中并不刻意的想彰显什么,想得到什么,自然而言,举止间就透着一股静气了。

年少时的阅读经历和成年后的阅读,注定也是截然不同的。生命的每个阶段,即便有似曾相识的感觉,所思所行,也不可能如出一辙。

不谙世事、而能全身心沉浸于书本中的人是幸运的,内心更简单,思想更清明,阅读更纯粹。

生命在继续向前走,思想在变化,认知在变化,我们被各种各样的标准和环境所一天天塑造起来,年少时那样简单的心、那样纯粹的时光,一生中不会再有第二次了。

三毛说,她喜欢将读书当做永远的追求,吝于将时间分给他人,却乐于将时间花费在阅读上。

有时候甚而因为看书隐居,而丧失了一些酬答的朋友,显得不通人情,失却了礼貌,却也无可奈何,并且不悔。

“迷藏捉到这个地步,也不知捉的是谁,躲的又是谁,境由心生,境却不由书灭,黄粱一梦,窗外东方又大白,世上一日,书中千年,但觉天人合一,物我两忘,落花流水,天上人间。 缓缓走过城墙似的书架,但觉风过群山,花飞满天,内心安宁明净却有饱满。 ”

阅读这件最为朴素的小事,是很多事情替代不了的,也是无法用金钱等物去衡量的。那杆秤,在自己心里。

02 要么痛苦隐忍,要么特立独行

02 要么痛苦隐忍,要么特立独行三毛的性格倔强中带着孤僻,在学校,她难以融入集体生活,时常觉得自己与周围的环境格格不入。

随着学业的推进愈发强烈,这种孤独感也与日俱增。那时候,她时常逃学独自去坟墓堆里读书。

学校的刻板教育模式和繁重的课业压力,让她苦不堪言。而最让她受伤的,则是被误解,人格尊严的被碾压。

一次数学考试中,三毛因不擅长数学,提前背了老师画好范围的习题答案,在考试中取得高分,却被老师认定为作弊,还在全班同学面前羞辱她,拿毛笔在她脸上画了一个大大的零分,让她在走廊上罚站示众。

这次经历,对三毛的自尊心造成了毁灭性的打击,给她留下了难以磨灭的心理创伤。

此后,她开始恐惧上学,患上了自闭症,一想到要去学校,就会陷入极度的痛苦和与恐惧之中。

要么痛苦隐忍,要么特立独行,生命不只有一条路可走。

三毛决定休学,离开那个让她痛苦的校园环境,选择了不被塑造为千篇一律的人,她选择了做自己。

休学以后,终于有了可自由支配的充裕的时间,三毛开始疯狂阅读名著,初中阶段,她几乎读遍了市面上的各种名著。

休学经历成为她人生的一个转折点,开启了她在家自学、自我探索之路,也为她以后丰富的创作奠定了基础。

除了大量阅读,旅行也贯穿了三毛一生。

她一生的多数时间,都在异乡漂泊,先后奔赴西班牙、德国、美国、撒哈拉沙漠等地,体验了不同的文化和生活方式,不断寻找自我、体验生活。

她曾说,我不是一个作家,我不只是一个女人,我更是一个人。

是一个人,那个人只能是自己。

认真做自己的人,本身就散发着光芒,成为自己,是成为其他任何角色的底色。

因对撒哈拉沙漠的一张照片产生前世乡愁般的情感,三毛不顾他人的质疑与反对,毅然前往撒哈拉沙漠定居,在那里开启了一段与众不同的生活。

在撒哈拉沙漠,她与荷西相遇、相知、相爱,度过了一段幸福而美好的时光。

她对于生活有着独特的欣赏视角,平凡的风景在她眼中是美丽的,琐碎的家务于她而言也充满趣味。

沙漠里物质匮乏,生活是贫瘠的,而他们精神富足,内心安定。

三毛与荷西在撒哈拉沙漠成婚后,曾这样写道:

许多人一生只活一次,但我活了许多次不同的人生。

正因热爱生命,有觉知地在感知和体验生活,不屈从于他人的意志,不重复单调的日常,永远对世界保持好奇和敏感,永远选择相信,所以,即便人生只有一次,也这仅有一次的人生——充满了可能性。

03 活得更真实,更自由,更坦然,更像自己对自由的追求,贯穿了三毛的整个创作生涯,她在作品中记录自己的人生经历,也间接鼓励人们勇敢地追求自己的内心所向,打破常规,去探索未知的世界,寻找真正属于自己的生命价值。

关于三毛的作品,后人褒贬不一。

三毛是不在意那些评价的,她在《送你一匹马》这本书中,提到过对于创作的本心:

“写作,是人生极小极小的一部分而已。坚持看守个人文字上的简单和朴素,欣赏以一支笔,只做生活的见证者。绝对不敢诠释人生,让故事多留余地,请读者再去创造,而且,一向不用难字。”

她喜欢写作,写作却并非她生命的全部,既不以此来标榜自己,也不以此框住自己。

写作,是对于生命的一种见证,一种记载,也是发自内心的热爱。

她在真实地做她自己,记录她自己的生命体悟,于这份真实和无拘中,我们透过文字,看见了自己。

其实做什么不做什么,为着别人认同的目的,就会失却自己的心。

真正想做的事,自有一份专注和从容,而这个过程中,自然也会塑造出淡然、平和的心境。

始终觉得,生命说到底就是自己的事情,把自己做好了,让自己的生命有了秩序,有了能量,周围的人,也会在相处中不知不觉受益。

可以善待自己的人,对于自身以外的生命,自会有一份尊重,不管那是人,还是小动物、小植物,相处中自然带着慈悲、和善,有了能量的互通,彼此都舒坦。

我们不必急着去影响谁、改变谁,将自己交给自己,也将别人归还别人,让大家都能游刃有余地做自己,就足够了。

一年添一岁,变的是年龄,是认知,是经历,是心境,不变的是什么呢?

大概正如一首歌里所唱的——“我做了那么多改变,只是为了我心中不变”。

不失掉对生命、对这个世界的热爱,不失去内在的信仰,尝试着更好地塑造自己……

三毛说,“我来不及认真地年轻,待明白过来时,只能选择认真地老去。”

新的一年,愿你,愿我,都能活得更真实,更自由,更坦然,更像自己,认真地活,也认真地老去。

文/素履