《水浒传》作为中国古代四大名著之一,其中“忠义观”的构建无疑是其核心主题之一。

忠与义,不仅贯穿了整个故事情节,也深刻影响了书中人物的命运与行为模式。

本文将从忠义的文化根源、人物塑造、社会背景以及道德冲突等多个方面,探讨《水浒传》中的忠义观是如何构建和发展的,并分析它在今天的意义与价值。

“忠”和“义”这两种道德观念,在中国文化里有着深厚的根基。

忠,是对国家、对上级、对父母的忠诚与责任;而义,通常指的是公平、正义与道德。

在儒家文化中,忠与义是修身、齐家、治国、平天下的基础,尤其在“忠孝”二字中体现得尤为明显。在《水浒传》这样的文学作品中,忠义的概念不仅仅局限于儒家道德的范畴,还融入了民间英雄故事与对抗不公的情感需求。

在《水浒传》的背景下,忠与义的构建并非完全符合传统儒家道德规范。许多反叛的英雄人物并不完全忠于朝廷或国家,但他们却对朋友、对集体、对自己所信仰的“道义”保持了极高的忠诚。

宋江虽然是“忠良之人”,但他对朝廷的忠诚更多表现为一种复杂的政治妥协,甚至不惜以“招文袋”来换取个人的权力地位。这种忠与义的双重构建,实际上是民间文化与儒家理想相互交织的结果。

《水浒传》中许多人物的命运与忠义观的塑造息息相关。他们或忠诚于自己心中的“道义”,或坚守于家国、兄弟情谊之中。忠义观的具体构建,通常通过人物的性格、行为和他们的决定来展现。

宋江作为《水浒传》的核心人物之一,其忠义观颇为复杂。他对朝廷存有一定忠诚,然此忠诚更多源于对自身生存环境的适应,以及对个人权力的追逐。

他的忠义观是一种妥协型的忠诚,他的“招文袋”举措,反映了他对朝廷的忠诚并非完全基于国家利益,而更多的是一种个人的政治谋算。

然而,宋江对梁山兄弟的忠诚则更加直白和深刻。他在梁山大旗下,信守承诺,关心兄弟们的生死,体现出他对“义”的深刻理解。

宋江的忠与义,既是他与朝廷的关系的体现,也是他对兄弟、对忠诚的坚持。

不同于宋江,武松的忠义观显得更为纯粹、直白。

武松因兄报仇,替哥哥武大郎出头,义无反顾地杀死潘金莲与西门庆,捍卫家族的荣誉。他的忠与义建立在对兄弟情谊的捍卫上,具有浓烈的个人情感色彩。

武松身上更体现了民间英雄的正义感和道德观念,他的“为兄弟出头”并非出于任何私利,而是出于对正义的追求和对义气的坚持。

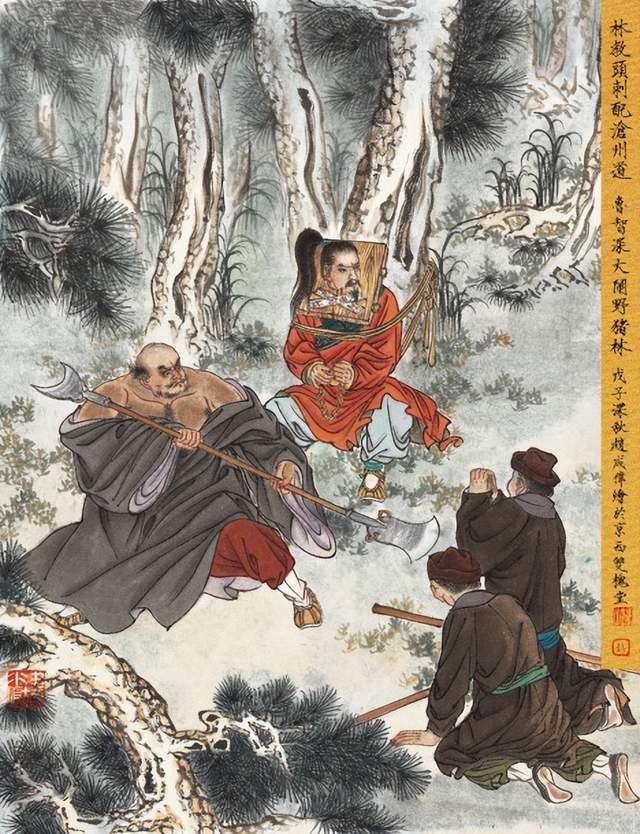

林冲的忠与义更具悲剧色彩。作为一名武将,林冲对国家的忠诚表现得相当明显,但最终他因遭受不公正待遇,被逼上梁山。

在《水浒传》中,林冲的忠义并没有得到体现,而是逐渐转化为反叛的力量。他的忠诚并没有得到上层的认可,反而被朝廷权贵践踏。

这一人物的设定,揭示了社会不公与忠义之间的冲突。林冲身上的忠义观,更多的是一种悲剧性的忠诚,折射了那个时代社会对个体忠诚的压迫。

在《水浒传》中,忠义观并非简单的道德教条,它与当时社会的不公、腐败以及基层民众的反叛意识密切相关。

小说创作于北宋时期,彼时社会动荡不安,民众深陷疾苦之中。在这样的历史背景下,忠义观并不仅仅体现在对朝廷的忠诚上,更多的是一种对社会正义的呼唤与反叛。

梁山好汉们的忠义观,实际上是一种反抗社会压迫、捍卫底层民众利益的忠义。

梁山寨众所代表的是一群被社会遗弃的人,他们中的许多人曾因不公而受过压迫,最终决定通过武力来捍卫自己的尊严。

在他们的眼中,忠与义并不局限于国家和上层,而是与民众的安危、利益紧密相连。梁山好汉之忠义,乃对社会正义与兄弟情义坚定不移的秉持,亦是一种反抗压迫的力量源泉。

《水浒传》中的忠义观,既是一种传统道德观念的延续,也是一种深刻的道德冲突。

在忠与义的对立中,许多人物的选择体现了忠与反叛、道德与非道德的复杂辩证关系。

正是这一矛盾,构成了小说的悲剧性。

宋江为了达到最终的“忠”——即通过招文袋成为朝廷的“忠良之臣”——背叛了梁山,导致了兄弟的惨死。这一行为反映了忠与义之间的张力,忠诚于国家的同时,牺牲了对兄弟的义气。

相比之下,武松的义气更加直接,他通过“为兄报仇”表达了对道义的坚持,但这种坚持也让他失去了归属,陷入孤独的境地。

这些道德冲突的呈现,实际上揭示了忠义观在面对复杂社会现实时的局限性。

忠与义并非绝对,个人的命运常常在这种复杂的道德博弈中被左右。

《水浒传》中的忠义观的冲突,不仅仅体现在宋江与梁山兄弟之间的矛盾,也体现在许多其他人物身上,尤其是那些被社会压迫、迫使选择忠与义的两难境地的角色。

这种充满矛盾的道德冲突是小说的一大主题,也正是这种冲突,让这些人物被悲剧色彩所笼罩。

一个值得深思的例子是李逵。

李逵可以说是《水浒传》里典型的“义气”代表者之一,其忠义观念近乎全然建立于对兄弟情谊的忠诚之上。

李逵与宋江的关系甚是复杂,他对宋江始终忠贞不渝,不过,这忠贞背后却潜藏着他对“义”的片面理解。

李逵的忠诚,不是出于对国家的忠诚或对正义的坚持,而是基于对宋江这一“兄长”的无条件信任。他对宋江的忠诚,有时甚至超越了对自己的道德准则。

在某些情节中,李逵为了帮助宋江或者其他梁山好汉,不惜犯下许多血腥暴行。

在对待高俅及其党羽的过程中,李逵毫不犹豫地杀戮他人,为了救出自己的兄弟,不惜与朝廷作对。

这种行为表面上看是对“义”的坚持,但实际上却暴露了他在忠与义之间的偏差,即:他对“忠”的理解局限于个人情感,而缺乏对广义“义”的深入理解。

李逵的行为无疑使忠义观更趋复杂。虽然他众多读者心中可能是梁山上最忠诚的人之一,但他的忠诚并非理智的选择,而是出于感情和冲动的反应。

这种缺乏理性约束的“义”最终会导致悲剧性的后果。

李逵的极端忠诚,使他在面对国家与梁山、朋友与敌人时,往往陷入无法自拔的道德困境。

这种忠诚虽然让他在人际关系中拥有了极高的价值,但也让他面临了巨大的道德抉择,最终在命运的波折中迷失了方向。

与李逵相反,林冲的忠义观则更加悲情和悲剧性。

林冲曾对朝廷忠心耿耿、坚定不移。但在屡受不公待遇,遭权贵迫害之时,其忠义观念渐生变异。林冲从最初的忠心耿耿到最后的反叛,正是忠义观与社会现实的冲突所导致的。

林冲的忠诚没有得到回报,最终他选择了为自己争取尊严,通过反叛走上了梁山。

他的忠义观,也因此变得更加沉重和复杂。

因此,《水浒传》中的忠义观构建,并非简单的黑白分明,而是充满了灰色地带。

每一个人物的忠与义,都是在复杂的历史背景、社会压力和个人情感中孕育而成的。

在这些道德冲突的描绘中,小说展现了忠义观的多维性,也深刻揭示了当时社会的困境:个人的道德选择,往往会受到外界社会压力的极大影响,忠义不再是简单的道德行为,它已经成为个人命运与社会环境博弈的产物。

这一系列人物的忠义冲突,揭示了忠与义之间的张力,也折射出当时社会体系中的巨大不公和腐败。忠诚可能带来个人的崇高,但也可能使人陷入无法挽回的困境。

义气虽然能激励人们为了同伴和兄弟去拼搏,但也可能让人在不理智的情感驱动下做出错误的决策。

《水浒传》成书虽已历数百年之久,然其中蕴含的忠义观于现代社会仍有着深邃的启示意义。

如今,忠与义可能不再局限于传统意义上的国家与权力,但依然存在于对家庭、对朋友、对社会责任的忠诚与义气之间。

忠义观的现实意义,更多的是提醒我们在复杂的社会环境中,如何平衡个人与集体、理想与现实、道德与利益之间的矛盾。

就像《水浒传》中的人物,他们的选择虽然有时带有悲剧色彩,但却始终未曾放弃对正义和忠义的坚持,这也让他们在文学历史中留下了不可磨灭的印象。

《水浒传》中的忠义观构建,不仅是小说主题的核心,也反映了中国古代社会与文化的深层次问题。忠与义的构建并非单一的道德规范,而是与社会背景、人物性格及时代变迁紧密相关的。