在清宫剧中,我们常能看到大臣觐见皇帝时,总要先拍两下袖子,再恭敬地下跪行礼。这个看起来潇洒又怪异的动作并非是导演的随意发挥,而是真实存在的清朝礼仪。看似简单的甩袖背后,竟是满清政权延续两百多年的生存法则,蕴含着从关外到中原的文化密码。

这一切要从满族的起源说起。生活在苦寒之地的满族先民,冬季狩猎时常面临两难困境:裹着厚衣无法拉弓射箭,穿着单薄则难以抵御寒风。一位巧手的妇人发明了马蹄袖——在袖口缝上半月形的布片,形似马匹护蹄的角质层,满语称为"哇哈"。平日卷起方便劳作,寒冷时放下便能防风保暖。这个充满实用智慧的发明,后来竟成为影响整个王朝的政治符号。

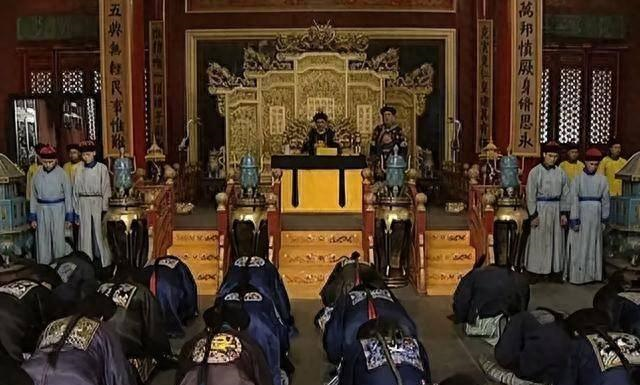

当满人入主中原建立清朝后,马蹄袖的实用功能早已不再重要,却被刻意保留为官服标配。清廷统治者深谙"不忘根本"的政治艺术,通过这一服饰细节时刻彰显少数民族政权的合法性。大臣们日常处理政务时卷起袖口,面圣时却必须放下——这个被称为"放哇哈"的动作,正是剧中甩袖桥段的历史原型。统治者在华丽繁琐的宫廷礼仪中,巧妙地嵌入了对关外传统的坚持。

拍袖动作远不止于礼仪展示。在满族传统中,卷起袖子意味着准备战斗,放下袖子则表示解除武装。清初政权不稳时,这个动作被赋予特殊安全意义——宽大衣袖可能藏匿凶器,拍打两下便能有效排查隐患。这种将安全检查融入日常礼仪的智慧,既维持了朝廷威严,又保障了皇帝安全,远比现代金属探测器更显从容。

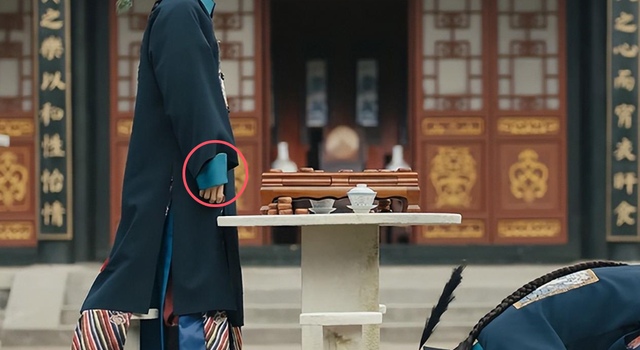

随着政权稳固,拍袖又被民间赋予了新含义。百姓看见官员整齐拍袖,联想到"两袖清风"的廉洁意象。这个误会颇具戏剧性:清代官服无口袋,贪官常将银票藏于袖中,拍袖时确有赃款掉落的风险。而真正的清官自然敢拍得干脆响亮,反倒让这个动作成了廉洁的象征。尽管"两袖清风"典故实际源自明代清官于谦,百姓的联想却意外促成了满汉文化的奇妙融合。

从文化符号到历史见证这项传统历经了满汉关系的沧桑巨变。清初统治者通过剃发易服等政策严防汉化,而拍袖礼仪却成为文化融合的活化石。到乾隆时期,许多满人已不会说母语,但这个动作仍在延续。晚清时期,连掌权的汉族大臣也严格遵守拍袖规矩,此时它已演变为纯粹的形式,却见证了民族交融的完整历程。

从白山黑水的狩猎装备,到紫禁城的朝堂礼仪,小小的马蹄袖承载着生存智慧、政治权谋与文化融合。当我们再次看到剧中大臣拍袖的场景,眼前展开的已不仅是简单的礼仪动作,而是一幅穿越两百多年的历史画卷。