透过泛黄的老照片,我们得以窥见晚清江苏百姓的真实生活。这些影像定格了农耕社会的艰辛与温情,既有烈日下的挥汗如雨,也有市井间的烟火气息。

泥泞的乡间小道上,一位老人推着独轮车,载着年迈的同伴缓慢前行。车上的老人或许腿脚不便,而晴好的天气让这简陋的交通工具勉强可行。若遇雨天,车轮深陷泥泞的场景不难想象。

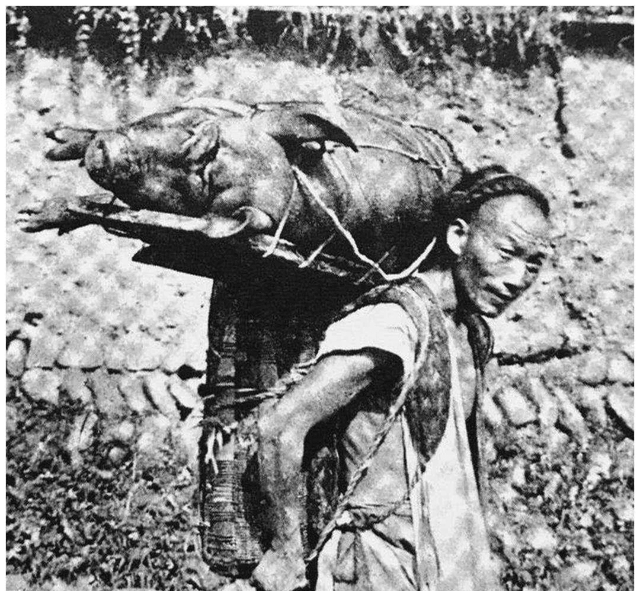

两名汉子用扁担抬着一头被捆得结结实实的猪,绳索缠绕如同粽子。一头猪的售价足以支撑全家数月开销,但运往市场的路途消耗的不只是体力,更是生计的希望。

农夫站在耙上,吆喝着老牛翻土。他头顶粗布遮挡烈日,脚下的土地是全家生存的根基。彼时的耕牛堪比如今的农机,无牛可用的农户只能以血肉之躯与土地抗衡。

三人合力推着石磨,摇摇欲坠的茅草屋透露着贫困。但男主人的笑容格外醒目——生活的重压下,豁达反而成了最朴实的生存智慧。

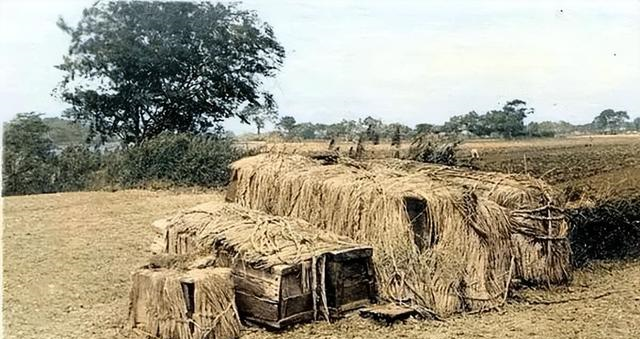

金黄的秸秆铺满田野,中央的箱子被稻草严密覆盖。这神秘容器或许是粮仓的雏形,农人用最原始的方式守护着全年的收成。

两人扛着粗木棍运送牲畜,这次仅捆住猪脚。灰布衣裳上的污渍记录着重复的劳作,而买家与卖家的博弈,就藏在集市嘈杂的人声里。

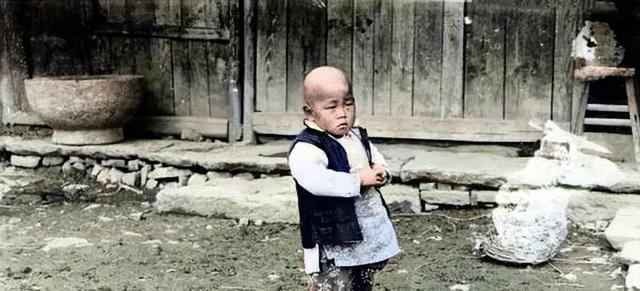

院子里无人闲着:筛谷、扬场、搬运……连顽童都懂事地躲开。农业社会的协作本能,让每个家庭成员都成为生产链条上的一环。

妇女单脚踩着简易纺车,身后堆着草编圆球。这些不起眼的工具背后,是平民对有限资源的极致利用——从衣物到容器,皆取自田间秸秆。

有人背负小山般的草垛艰难挪步,身旁撑伞者却闲庭信步。同样的阳光下,截然不同的命运在照片中凝固成刺眼的对比。

孩童吆喝着猪群走向集市,未系绳索的猪竟乖巧跟随。比起成人用扁担运输,这份“以声驯畜”的本事,倒显出几分农家的经验传承。

老农抽着旱烟歇脚,身旁卷着裤腿的妇人仍在劳作。性别分工的差异刻在细节里:男人穿着草鞋,女人的赤脚已陷进泥中半寸。

卧地休憩的骆驼群占据画面,商队主人翘首期盼买主。蹲守的孩童暗示着这种漂泊生活的代际传承——商业网络的末端,是无数家庭的迁徙史。

农民们终日在齐膝的水田中插秧,广袤的田地望不到边。这种需要精确到厘米的重复动作,造就了中国人特有的“农耕脊柱记忆”。

收购点前猪只整齐排列,源源不断送来的活畜见证着市集的繁荣。但对农户而言,每头猪都意味着几个月的饲料成本和忐忑的定价谈判。

收获者将秸秆捆扎成垛,这些金色方块既是储存方式,也暗含力学美感。脱粒前的准备工作,竟在无意间成就了大地艺术。

穿统一服饰的下人各司其职:扛草料的、提篮采买的……严密的家政系统背后,是封建家庭的微型社会治理模式。

被铁链串连的犯人戴着木枷,粗布衣衫暗示他们多来自底层。司法的残酷与不公,在这些无名者的佝偻背影中显露无遗。

由木柱架起的房屋显然用于储粮,三名青年在门前张望。这种干栏式建筑在潮湿的江南,是先民应对自然的智慧结晶。

这些影像拼凑出的晚清江苏,既有“耕读传家”的坚韧,也有难以掩饰的困顿。当我们将目光从金黄的稻田移向佝偻的脊背时,便会懂得:所谓传统农耕文明,实则是无数个体用血肉之躯书写的生存史诗。