在乾隆一朝,一等超勇公海兰察以卓越军事才能,被公认为首屈一指的名将。即便将其置于整个清代的军事人才序列中,其地位亦稳居前列。然而,深入探究海兰察的仕宦履历,可发现他并未涉足诸如大学士这一朝廷中枢辅政之位,亦未得以进入军机处参与核心机务,甚至连封疆大吏之总督职位,亦与之失之交臂。

在乾隆时期,阿桂、福康安等亦凭借卓越军功崭露头角。从军事功绩维度审视,海兰察的成就并不逊色于他们。然而,阿桂与福康安最终得以跻身内阁、执掌朝廷核心权力。相较之下,海兰察却未能获此殊荣。由此引发思考,海兰察与阿桂、福康安相比,究竟是哪些因素致使其境遇不同?乾隆皇帝又基于何种考量,对海兰察有所保留?

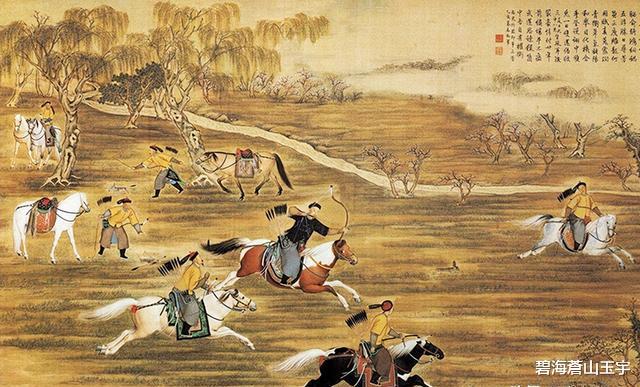

海兰察堪称一代传奇人物。其初入军旅,是以士卒之姿投身于平定准噶尔辉特部之役。自那之后,在诸多关乎王朝命运的重大战事中,皆有海兰察奋勇当先、冲锋陷阵的雄姿。至乾隆五十六年,因其卓越战功,海兰察获晋封为一等超勇公,成就非凡。

然而,相较于阿桂与福康安,海兰察在某些方面确实存在着先天性劣势,主要可从以下两方面予以剖析。

【出身是海兰察的一大短板】

海兰察列籍于满洲镶黄旗。在清代八旗制度下,镶黄旗与皇帝同属一旗,乍看之下,其出身似颇为优渥。然而,此仅为表象。满洲八旗内部,基于成分划分,实则存在等级差异。这一等级划分的依据,乃是各部归附时间的先后顺序。

从血统纯正性角度而言,海兰察并非典型满洲血统。其家族世代居住于黑龙江地区,所属族群为鄂温克族。鄂温克族由诸多部落构成,海兰察所属的便是其中的索伦部。

索伦部所处地域毗邻西伯利亚,与俄国疆土相接,其生存环境极为严苛。自明代设立奴儿干都司起,该部族便被冠之以“野人女真”的称谓。

在努尔哈赤致力于整合女真诸多部落之际,索伦部尚未向后金政权表示归附。直至皇太极建立大清王朝,并实现对贝加尔湖区域的经略与掌控后,索伦部方被正式纳入清朝的统治疆域范畴。

在满洲历史上,向来存在着“八大姓”的说法。这八个家族于后金兴起之初便率先归附,凭借其归附的及时性与先导性,相较于普通家族,他们在政治层面占据显著优势,进而被尊称为异姓贵族。

若以归附时间先后判定出身尊卑,其严谨性尚待商榷。基于此,不妨从家族背景层面深入探究海兰察之情形。

据史料所呈,海兰察并无显赫家世背景。在官方文献的记载体系中,其父亲的相关信息付诸阙如。由此合理推断,海兰察极有可能出身于赤贫之家。盖因若是家境稍裕,他便不大可能以普通马甲的低微身份投身军旅。

阿桂与福康安皆出身典型满族贵族世家。阿桂之父阿克墩,官居协办大学士与刑部尚书之位,深得乾隆帝倚重。而福康安所在的富察氏,本就门第高贵,且因与孝贤皇后的亲缘关联,于仕途助力颇大。在如此优渥背景下,只要福康安具备基本才能,便极易成就非凡功业。

海兰察若欲崭露头角、成就不凡,获取军功乃是其不二之途。彼时,索伦骑兵之强悍战力,堪称闻名遐迩。若将八旗军队视作军事力量中的精锐,索伦骑兵则无疑是精锐中的翘楚。于清初实现中原一统以及清中期拓展疆土的进程里,每逢遭遇艰难险阻的攻城之战,索伦部勇士皆扮演着不可或缺的角色。

若论英勇,海兰察之表现远逾阿桂与福康安。自乾隆二十年投身军旅,迄乾隆五十六年,在长达三十六载的军事生涯中,海兰察深度参与诸多关键战事。诸如征伐金川之役,此役关乎西南边陲之稳固;统一新疆之大业,对于维护国家领土完整意义非凡;镇压回民之乱,稳定西北局势;平定台湾之举,巩固东南海防;保卫西藏之役,捍卫西南边疆安全。这些重大战役,皆见证了海兰察卓越的军事才能与英勇无畏的精神。

他于仕途一路擢升,初为士卒,后历经二等侍卫、一等侍卫之职,旋即晋升至副都统、都统之位,并进而担任内大臣与领侍卫内大臣。在爵位方面,亦是稳步递进,由骑都尉渐次荣膺一等超勇公之爵。

在乾隆一朝众多名将之中,海兰察的爵位可谓实至名归,毫无虚浮成分,皆是其凭借自身浴血奋战、身经百战所获取。倘若海兰察出身于钟鼎之家或皇亲贵胄之列,以其卓越的军事才能与拼搏精神,所取得的成就与功名想必会更为卓著。

【有带兵之才而乏理政之能】

据官方文献记载,海兰察以智勇双全著称,其英勇之态无需赘述,而“谋”之一词亦饱含赞誉之情。自乾隆四十年起,从资历积累、军事功勋及作战成果等多维度考量,海兰察均远超福康安。然而,值得注意的是,在诸多战事中,海兰察始终未能担当独掌全局的主将之职。

在历次军事征伐行动中,海兰察皆以阿桂、福康安之副手身份参与其中,其地位长久处于次席。乾隆皇帝凭借卓越的识人之明,用人之际充分发挥臣属之长、规避其短。他清晰洞察,海兰察具备杰出的军事指挥才能,然其专长更侧重于将领之职,而非统帅之任。

从客观视角审视,于诸多重大战役中,海兰察的表现堪称卓越,在绝大多数攻坚战里,其作用举足轻重,若缺之,战事进展恐难顺遂。海兰察出身行伍,生性豁达,然因未受系统学识熏陶,于全局战略的掌控方面存在一定局限。有鉴于此,乾隆帝经审慎考量,认定海兰察与阿桂或福康安协同作战,方为达成战事最优成效的理想组合。

海兰察绝非有勇无谋之辈,凭借其卓越军事才能,统领万余兵力实乃游刃有余。由此可见,其具备出色的将才特质,却尚未达到帅才的全面素养。

海兰察的人生轨迹,大半嵌入军旅征程,这一历程致使其在文官行政领域难具专长。有别于阿桂与福康安,海兰察纯粹以武将身份纵横于世,其履历之中,并无涉足文官事务的记录。

乾隆每次在海兰察凯旋返京后,对其功绩的褒扬与赏识表露无遗。然而,在对海兰察的擢升任用方面,局限于武职领域。诸如尚书、大学士等文职职务,就海兰察的能力与经历而言,显然难以胜任。

自乾隆时期起,军事指挥体系发生变革,领兵主帅的任命机制与往昔迥异。彼时,不再沿袭过往赐予“将军”名号的传统,而是多以兵部尚书或总督等职衔挂帅出征,如陕甘总督、四川总督、云贵总督等皆在此列。海兰察因并非统兵主帅,故而乾隆并未授予其总督之衔。

综合审视,海兰察所面临的关键局限在于其出身背景。虽而后天的努力与机遇在一定程度上可对先天不足加以补救,但出身所带来的影响仍不容小觑。以福康安为例,其并非自始便具备卓越的主帅禀赋。然而,鉴于乾隆帝出于对皇后及傅恒的深厚情谊,秉持特殊关照之意,遂对福康安予以着重培养。

从另一角度审视,若将海兰察与福康安在历史情境中所处的位置进行置换,或可做出如下推断:海兰察极有可能达成福康安所取得的辉煌功绩,而福康安却不见得能展现出海兰察那般卓越的成就。