长征之后:一支红军游击队未接到周恩来撤退令,一直打到1947年

长征之后:一支红军游击队未接到周恩来撤退令,一直打到1947年

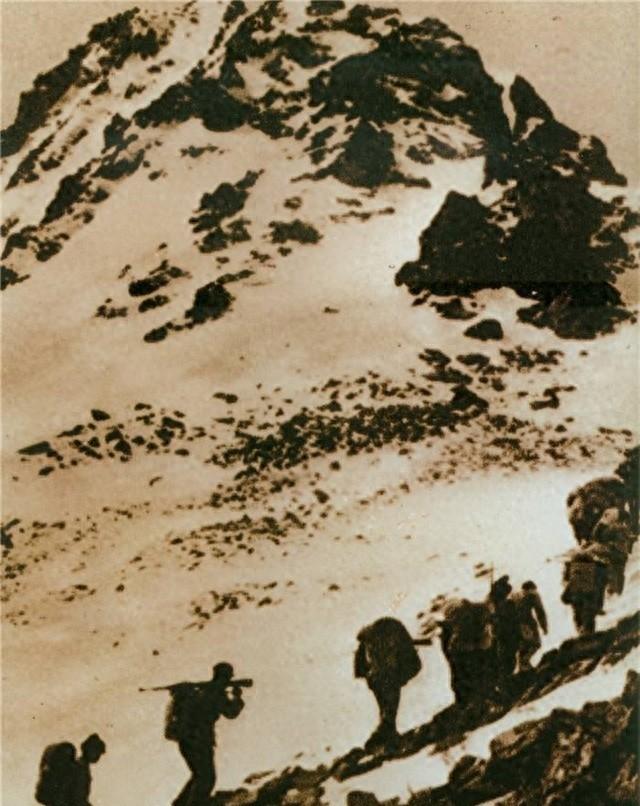

1935年,在那场波澜壮阔的长征进程中,为了掩护中央红军主力四渡赤水、战略转进,一支400余人的特殊队伍临危受命,义无反顾地留在了川黔滇三省交界处 —— 他们就是由周恩来亲自组建的红军川南游击纵队。原本按照计划,等中央红军主力顺利北上后,周恩来将下令游击队撤退与大部队会合。然而,命运弄人,由于游击队深处大山,驻地不断更换,这支英勇的队伍始终未能接到撤退命令。就这样,他们在敌后战斗了整整12年,直至1947年。这支特殊的游击队,用鲜血和生命诠释了一个铁的事实:中国共产党领导的军队,是一支来自人民、植根人民的队伍,哪怕遭受再大的打击,只要有群众支持,就永远不会被打垮。

围剿阴云下的长征抉择

1933年的中国,日本帝国主义的魔爪已经伸向华北。在这危急时刻,蒋介石却高喊"攘外必先安内"的口号,将主要精力投入到围剿中央苏区的战争中。

四次围剿的失败让蒋介石坐立不安,他在1933年9月调集了百万大军,分三路对中央苏区发起第五次围剿。这时的中央苏区内部正经历着重大变动,王明左倾教条主义占据了党中央的领导地位,成功指挥了前四次反围剿的毛泽东被排挤到一旁。

博古认定时机已到,放弃了过去行之有效的运动战与游击战术,转而采用了阵地战。在武器装备和兵力都处于劣势的情况下,这个战术选择让中央苏区遭受了前所未有的重创。

经过一年的艰苦抵抗,党中央在1934年做出了战略转移的重大决定。四支红军部队开始向陕甘根据地转移,这就是后来闻名于世的长征。

长征伊始,中央红军就遭遇了重大挫折。博古的逃跑主义导致五万多将士流失,军事顾问李德的错误判断更是让红军雪上加霜。

在这关键时刻,毛泽东提出了改变既定计划的建议:放弃向湘西前进,转而挺进敌人防守薄弱的贵州。中央军委采纳了这个建议,红军突破乌江,顺利占领了遵义城。

1935年1月,在遵义召开的一次会议彻底改变了中国革命的走向。遵义会议确立了毛泽东在党和红军中的领导地位,纠正了王明左倾路线的错误,让中国革命重新回到了正确轨道。

蒋介石得知红军占领遵义后立即增兵围追堵截。面对这一情况,毛泽东指挥红军主力北上,在贵州、四川、云南三省交界的赤水河流域展开了一场惊心动魄的运动战。

通过四次渡过赤水河的战略运动,红军化被动为主动,成功突破了国民党军队的围追堵截。但是这次成功的背后,还有一个鲜为人知的故事,那就是红军川南游击纵队的传奇。

(文章结束)

临危受命 四渡赤水显奇谋

1935年2月,中央红军在云南省扎西地区短暂休整。周恩来召集军事会议,提出了一个富有战略眼光的计划:组建一支游击队在三省交界处游弋穿梭,扰乱敌军视听。

这支游击队的组建工作迅速展开,中央红军从各部队中精心挑选了400余名干部战士。这些人都是身经百战的老兵,有着丰富的游击战经验和坚定的革命信念。

中共川南特委随即成立,游击队被编为三个支队,统称为川南游击纵队。他们的任务看似简单:在赤水河区域开展游击战,吸引敌人注意力。但这项任务的背后,是整个中央红军主力能否突出重围的胜负之举。

川南游击纵队采取了灵活机动的战术,时而分散时而集中,在三省交界处活动。他们选择在深山老林中设立根据地,与当地群众建立了密切联系。

游击队经常对国民党军队的据点发起突然袭击,打完就走,让敌人摸不着头脑。这种战术让川军疲于奔命,不得不分散兵力驻守各个县城。

川军是由地方军阀组成的部队,对蒋介石的围剿命令阳奉阴违。每当川南游击队撤出四川境内,川军就停止追击,这给了游击队充分的喘息之机。

游击队的行动收到了立竿见影的效果。国军指挥部发现有一支"红军主力"在向西推进,这让他们一度判断错误了中央红军的真实意图。

这个判断失误为中央红军主力向东转进创造了宝贵时机。蒋介石派人催促川军出兵追击,但川军始终按兵不动,他们担心主力出击后,自己的大本营会遭到游击队的突袭。

在这段时间里,川南游击队还收编了其他几支红军游击小分队,队伍规模不断扩大。他们在三省交界处开展群众工作,发动农民参军入伍,革命力量如滚雪球般壮大。

游击队的战斗方式让敌人头疼不已:他们像幽灵一样神出鬼没,打破了国民党军队的防御体系。川军不得不在各个关键据点增派兵力,这进一步削弱了他们围追中央红军主力的能力。

正是由于川南游击纵队的有效牵制,中央红军主力得以在毛泽东的指挥下,成功实施了四渡赤水的战略行动。当国民党军队终于发现上当时,中央红军已经突出了包围圈,向陕北挺进。

然而,完成掩护任务的川南游击纵队,也将面临更加严峻的考验。中央红军主力北上后,国民党军队必将把主要兵力投入到围剿这支神出鬼没的游击队伍中来。

(文章结束)

浴血奋战 游击队伍显神威

1935年3月,命运的转折点降临在川南游击纵队身上。在大石盘山的一场遭遇战中,游击队遭遇了敌军的重重包围,损失惨重。

这场失利彻底暴露了司令员王逸涛的真实面目。这个曾在黄埔军校就读的军事指挥官,在五月间叛逃投敌,投靠了国民党。

王逸涛的叛变给游击队带来了致命打击。他掌握着游击队的驻地分布、人员部署等重要情报,带着这些机密投向了敌人的怀抱。

国民党军队在王逸涛的带路下,对游击队发起了一轮又一轮的突袭。游击队的多个秘密驻地相继暴露,大量战士在战斗中牺牲。

在这危急时刻,游击队政委徐策挺身而出,接过了队伍的指挥权。他重整残部,调整战术,带领幸存的战士继续战斗。

游击队在徐策的带领下,逐渐恢复了元气。但好景不长,徐策政委在一次突袭行动中不幸牺牲,川南特委书记余泽鸿不得不接过了队伍的领导重任。

游击队经历了一次又一次的重创,但每次都能在群众的支持下重新站起来。当地农民深受地主压迫,生活困苦,他们在游击队身上看到了改变命运的希望。

游击队采取了更加灵活的战术。他们化整为零,潜伏在各个村庄中,依靠群众掩护,伺机而动。每当有新的农民加入,队伍就会壮大一分。

游击队像春天的竹笋一样,在每一次打击后都能重新生长。他们不断改变活动地点,打一枪换一个地方,让敌人疲于奔命。

国民党军队对这支神出鬼没的队伍束手无策。他们派出大量兵力搜山,却总是扑空。游击队依靠对地形的熟悉和群众的支持,一次次化险为夷。

游击队的战士们清楚地知道,他们已经失去了与中央红军主力取得联系的机会。他们所在的地区被敌军重重包围,周总理承诺的撤退命令永远也收不到了。

但他们没有放弃战斗,而是把这片土地当作了自己的责任。每个村庄都可能藏着他们的战士,每个农民都可能是他们的帮手。

游击队的规模在消减和扩大中反复循环,但革命的火种始终没有熄灭。他们用实际行动证明,一支真正的人民军队,是打不垮的。

这支特殊的队伍,就这样在敌后坚持战斗,一直打到了1947年。他们的故事,成为了中国革命史上一段惊心动魄的传奇。

(文章结束)

军魂永驻 红色记忆代代传

川南游击队最后一次重大战斗发生在1947年初。在一次突围行动中,游击队遭遇了敌人的重兵围剿,新任政委和大部分指战员壮烈牺牲,只有二十名战士突出重围。

这二十名战士分散隐藏在群众中,继续坚持战斗。他们的名字没有被历史记载,但他们的事迹通过口耳相传,在当地流传至今。

战后,当地群众在山间发现了许多红军标语和战士留下的痕迹。这些用朱砂写就的标语,诉说着那段艰苦卓绝的岁月。

川南游击队的传奇经历,生动诠释了中国共产党军队的本质。他们深深扎根于人民群众之中,即使遭受重创也能迅速恢复。

党中央曾多次尝试与川南游击队取得联系。但由于地形险要,敌人封锁,加上游击队不断转移阵地,这些联络计划都未能实现。

游击队员们没有等到周总理的撤退命令,但他们用12年的坚持践行了自己的使命。他们用鲜血和生命守护了这片红色的土地。

解放后,当地政府在三省交界处建立了纪念碑。许多牺牲的游击队员长眠于此,但他们的名字已经无从考证。

这些无名英雄的事迹,启发了后来的革命者。在抗日战争和解放战争中,无数支游击队效仿他们的战术,在敌后开展游击战争。

川南游击队展现出的战斗精神,成为了中国共产党军队制胜的法宝。只要依靠群众,扎根群众,就能在最艰难的环境中生存下来。

今天,在川黔滇三省交界处的深山里,依然能找到当年游击队活动的遗迹。老一辈人将这段历史代代相传,不让英雄的故事被遗忘。

每年清明节,当地群众都会自发来到纪念碑前祭奠。他们带来鲜花,带来美酒,感谢这些用生命守护家园的英雄。

川南游击队的传奇,不仅仅是一个军事战例。它证明了一个真理:中国共产党之所以能够胜利,是因为她的军队来自人民,服务人民。

从这个意义上说,川南游击队的精神永远不会消失。它化作一股无形的力量,激励着一代又一代中国人为理想信念而奋斗。

正如纪念碑上所刻的那句话:你的名字无人知晓,你的功绩永垂不朽。这才是对他们最好的纪念。

(文章结束)