1915年,军阀王德庆娶了15岁的少女当小妾,2年后王德庆身亡

那是一个令人难忘的夏日,15岁的少女王仪贞被迎入了军阀王德庆的府邸。谁也没想到,这个出身寒门的女子,竟会在短短两年内经历如此跌宕起伏的人生转折。从一次偶然的邂逅,到意外的婚姻,再到丈夫的离世,王仪贞的命运仿佛被无形的手推向了一个又一个未知的路口。而更令人意想不到的是,王德庆临终前留下的那笔巨额遗产,不仅没有成为她的累赘,反而成为了她人生的新起点。这个年轻的寡妇最终做出的选择,又将把她带向怎样的人生方向呢?

命运的邂逅

1915年的春天,军阀王德庆率领部队巡视地方。那天,他的队伍正沿着乡间小道行进,准备前往下一个驻地。

王德庆身着笔挺的军装,骑在一匹白马上,目光如炬地观察着周围的环境。作为一位在军界颇有名望的将领,他始终保持着高度警惕。

就在这时,一个意外发生了。一名士兵与迎面走来的少女发生了碰撞。这名少女便是王仪贞,当时她正抱着几本书从私塾回家。

"站住!"士兵厉声喝道,举起了手中的枪。

周围的空气瞬间凝固了。王仪贞手中的书本散落一地,但她却不敢弯腰去捡。士兵们纷纷抬起枪口,一时间剑拔弩张。

"住手!"王德庆突然喝止了手下,翻身下马。他注意到了地上散落的书本——《诗经》、《论语》赫然在列。

"你认得这些书?"王德庆拾起一本书,问道。

"回大人的话,这些是在私塾借来的。"王仪贞如实回答。

王德庆翻开书页,发现上面有许多批注。"这些批注是你写的?"

"是的。"王仪贞点头承认。

这个回答让王德庆颇感惊讶。在这个偏僻的乡村,能读书识字的女子本就不多,更别说能对经典著作做出批注的了。

"来人,把书捡起来。"王德庆吩咐道。

随后,他又询问了王仪贞的家世。得知她出身寒门,父亲是个教书先生,家中虽然贫寒,但一直重视教育。

这次偶遇之后,王德庆派人暗中打探了王家的情况。得知王仪贞不仅聪慧好学,而且持家有道,深得邻里称赞。

一个月后的一天,王家突然迎来了一队人马。为首的是王德庆的亲信,带来了一份厚重的聘礼,要替王德庆求娶王仪贞为妾。

这个消息在村里引起了不小的轰动。王家上下既惊又喜,但也有所担忧。王仪贞的父亲犹豫再三,最终在王德庆许诺会供王仪贞继续读书的承诺下,答应了这门亲事。

就这样,在一个阳光明媚的日子里,一顶装饰华丽的轿子停在了王家门前。王仪贞换上了崭新的嫁衣,踏上了这段改变她一生的旅程。轿子缓缓抬起,向着王府的方向而去,消失在了村口的转角处。

府邸中的新生活

王仪贞踏入王府的第一天,便被府邸的规模所震撼。高大的府门上悬挂着金漆木匾,门口的石狮子庄严肃穆,朱红色的围墙延绵数百米。

府中的管家早已在大门处等候,他带着几名女仆将王仪贞引入内院。穿过重重庭院,转过九曲回廊,终于来到了分配给她的院落。这处院落虽不及正房气派,但也布置得精致雅致。

"这是老爷特意为您准备的住处,"管家介绍道,"院中有四名丫鬟专门伺候您的起居。"

王府的规矩森严,作为新进门的小妾,王仪贞需要每日清晨到正房向王德庆的正妻请安。第一次请安时,正房里已经坐满了王府的女眷。

"来,到这边坐。"王德庆的正妻杨氏招呼道。她虽是正室,却不摆架子,待人和气。杨氏出身官宦,深谙官宦门第的处世之道。她深知,要维持一个大家庭的和睦,当家主母首先要以身作则。

在杨氏的指导下,王仪贞逐渐熟悉了府中的规矩。每天早起梳洗,用过早膳后便要去给长辈请安。之后是处理各院的日常事务,如检查库房、分派丫鬟的工作等。

王府的开支账目都要经过正室杨氏过目,再由王仪贞协助记录。起初,王仪贞对这些繁琐的账目有些不知所措。杨氏便手把手地教她,从最基本的记账方法开始,直到能独立处理复杂的账目。

有一次,王仪贞在核对账目时发现了一处异常。库房管事报上来的布匹数量与实际支出有出入。她立即将这个问题汇报给了杨氏。经过调查,发现确实有人暗中克扣物资。杨氏对王仪贞的细心很是赞赏,从此更加信任她。

除了日常事务,王仪贞还要学习待客之道。每当王德庆的同僚来访,府上的女眷都要准备茶点,适时出来相陪。王仪贞虽年纪小,但举止得体,很快就在这些场合中展现出不俗的才干。

王德庆常年在外带兵,难得回府。每次回来,都会带来各地的特产。有一次,他带回了江南的丝绸,特意分给府中的女眷。其他人都选了鲜艳的颜色,唯独王仪贞选了一匹淡雅的水青色。

"这丫头倒是懂得持重。"杨氏对王德庆说道,"年纪虽小,却很有分寸。"

随着时间推移,王仪贞在府中的地位逐渐稳固。她不仅得到了杨氏的信任,连其他姨太太也都与她相处融洽。就连府中的下人们也都称赞她为人和善,从不摆架子。

就这样,王府中多了一位小主人,虽不显眼,却如同清风细雨,润物无声地融入了这个大家庭。

学问中的闲情逸致

在王府的西院,有一间独特的书房。这里藏书数千卷,是王德庆多年来搜集的珍贵典籍。一日,王德庆带着王仪贞来到这间书房,指着满屋的书籍说道:"这些书,你可以随意翻阅。"

王府的书房内,除了常见的《四书五经》外,还有许多军事著作。架上摆放着《孙子兵法》、《六韬》等兵书,甚至还有一些罕见的西方军事著作的译本。在书房的一角,还专门设有一张雕花木案,上面铺着上等宣纸,放着各色文房四宝。

"这案几以后就是你的了,"王德庆说,"我知道你喜欢读书写字,以后可以在这里看书作画。"

从那以后,每当王德庆在家,闲暇时总会来到书房,与王仪贞一同研读古籍。有时是讲解《史记》中的历史故事,有时是品评《诗经》中的名句。王德庆虽是军人,但对诗书也颇有研究。

有一次,王德庆正在书房里研究一本西方的战术书籍。王仪贞见他眉头紧锁,便询问缘由。原来是书中一些专业术语的翻译令人费解。王仪贞提出了自己的见解,竟让王德庆豁然开朗。

"没想到你对这些也有研究,"王德庆惊讶地说,"以后我看这些译著,你也一起参详如何?"

就这样,王仪贞不仅研读传统典籍,还接触到了许多新知识。在王德庆的指导下,她开始学习一些基本的军事知识,了解当时的国际形势。每当王德庆从前线归来,总会给她带来一些新书,有时是最新出版的译著,有时是各地搜罗来的孤本。

书房里常常传出读书声。有时是王仪贞在朗读《楚辞》,声音婉转悠扬;有时是王德庆在讲解《孟子》,声音铿锵有力。偶尔,杨氏也会来书房,三人一起品茶论道,倒也其乐融融。

王仪贞在书房中不仅读书,还经常练习书法。她的字迹清秀工整,极具特色。王德庆见她用功,特意从京城为她买来了名家字帖。后来,王仪贞的书法竟在当地小有名气,连一些官员来访,也会请她题字。

书房里的一面墙上,挂着一幅王仪贞题写的《长恨歌》,字里行间透着几分秀气。这是她嫁入王府后的第一幅作品,王德庆特意命人裱框挂起,作为书房的装饰。

时光流逝,王仪贞在这间书房里度过了许多宁静的时光。她的学识日渐丰富,待人接物也越发从容。纵使府中事务繁多,她依然保持着每日读书的习惯。这种坚持,为她日后的人生奠定了重要的基础。

突如其来的变故

1917年春,护法战争爆发的消息传遍了整个北方。王德庆接到紧急军令,要求立即带兵南下。这天早晨,王府上下都在忙着为王德庆准备行装。

"这次南下,情况恐怕不同往常。"王德庆在书房对王仪贞说道,"你要好好照顾自己,也要帮着杨氏打理府中事务。"

临行前,王德庆特意将王府的账簿交给了王仪贞保管。这是他第一次将如此重要的事务交给这位年轻的小妾,显然是对她极为信任。

战事比预想的还要激烈。每次前线传来消息,府中的女眷们都会聚在一起,仔细聆听。有时是捷报,令人欢欣鼓舞;有时是伤亡名单,让人揪心不已。

六月的一天,一位传令兵匆匆赶到王府,带来了一个令人震惊的消息:王德庆在前线染上了重病。"老爷病得很重,"传令兵说,"让夫人们速速前往。"

杨氏和王仪贞立即动身赶往前线。当她们到达军营时,发现王德庆已经卧床不起。军医诊断说,这是一种罕见的热病,很可能是由于连日征战,劳累过度所致。

"快去请最好的大夫来!"杨氏吩咐道。府上的管家立即派人四处寻访名医。然而,连续请来的几位名医都摇头叹息,表示这病来势汹汹,已经错过了最佳治疗时机。

王仪贞日夜守在病榻前,细心照料。她用从书房里学到的医药知识,为王德庆熬制各种汤药。可是,王德庆的病情仍在持续恶化。

一天深夜,王德庆突然清醒过来,叫来了杨氏和王仪贞。"我的时日不多了,"他说,"有些事情必须交代清楚。"

他让人取来纸笔,开始立下遗嘱。在遗嘱中,他特意为王仪贞留下了三十万元的遗产。"这些年,你一直勤勉好学,处事得当,"王德庆说,"这笔钱,是我给你的保障。"

几天后,王德庆的病情急转直下。临终前,他握着王仪贞的手说:"你还年轻,以后的路还长,要好好珍惜自己。"说完这句话,他便永远闭上了眼睛。

噩耗传来,整个军营陷入悲痛之中。作为一位德高望重的将领,王德庆的去世不仅是家族的损失,也是军队的重大损失。他的部下们列队送灵,场面庄严肃穆。

回到王府后,王仪贞按照旧时的规矩,开始为王德庆守孝。然而,她并没有沉溺在悲伤中,而是开始思考自己未来的道路。王德庆留下的这笔遗产,将成为她人生的重要转折点。

意外的人生转折

王德庆去世后的第三天,王家大少爷专程来到王仪贞的院落。"父亲留给你的遗产已经准备妥当,"他说,"这是三十万元的银票。"

"这笔钱我不能收。"王仪贞说出了这段时间以来的决定,"我想继续求学,这些钱还请大少爷收回。"

这个决定令王家大少爷十分意外。他说:"父亲临终前特意安排的,你不必推辞。"

"我在王府这两年,承蒙老爷和夫人栽培,已经感激不尽。"王仪贞说,"如今我想继续完成学业,这笔钱还请大少爷留着。"

王家大少爷被王仪贞的态度所打动。经过一番商议,最终决定给王仪贞留下十万元,专门用作她未来的学业费用。剩余的二十万元则收回王家。

就在这时,王家大少爷想到了自己的好友谢文柄。谢文柄是当时在政界颇有影响力的人物,为人正直,素有义气。

"我有个提议,"王家大少爷对王仪贞说,"不如让谢先生做你的义父,这样你在外求学也有个照应。"

谢文柄很快就答应了这个请求。在一个黄道吉日,王仪贞正式拜谢文柄为义父。谢文柄当即表示:"从今以后,你就是我谢家的女儿了。"

有了谢文柄的支持,王仪贞的求学之路变得顺畅许多。她先是进入了当地最好的女子学堂,后来又考入了更高等的学府。

在学校里,王仪贞展现出了非凡的学习天赋。那些年在王府书房里积累的知识,此时都派上了用场。她不仅学习成绩优异,还在多个学科上表现出特殊的才能。

谢文柄经常来学校探望王仪贞,每次都会带来一些新出版的书籍。他说:"你要好好学习,将来做个对社会有用的人。"

五年时间转瞬即逝,王仪贞不负众望,以优异的成绩完成了学业。她的论文《论女子教育之重要性》在当时的教育界引起了不小的反响。

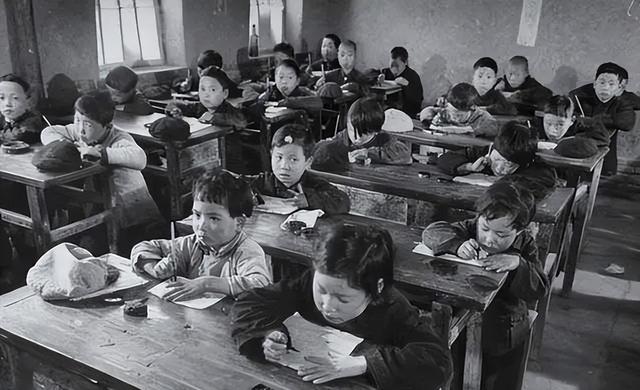

毕业后,王仪贞婉拒了谢文柄为她安排的多个工作机会,而是选择了到一所女子学堂任教。她说:"我想把知识传授给更多的女学生。"

就这样,那个当年在乡间小路上邂逅军阀的少女,最终走上了一条属于自己的道路。而这一切,都要从她在王府中开始读书说起。