王海容拆开外头的信封,嘿,你猜怎么着?写信的那位,居然是想让她把这封揭发信亲手递给毛主席!这事儿可真够逗的。

王海容心里直犯嘀咕,究竟是哪路神仙,非得折腾这么大动静,给毛主席寄去一封举报信呢?

王海容心里头直犯嘀咕,可转念一想,没准儿是老百姓有啥大事儿急着跟咱说呢。

嘿,您猜怎么着?她这人麻利得很,二话不说,嗖的一下就把那封信塞到了毛主席手里,一点不含糊。

【上山下乡】

嘿,您还别说,谁承想那封信能整出那么大动静,简直就是炸了锅了!

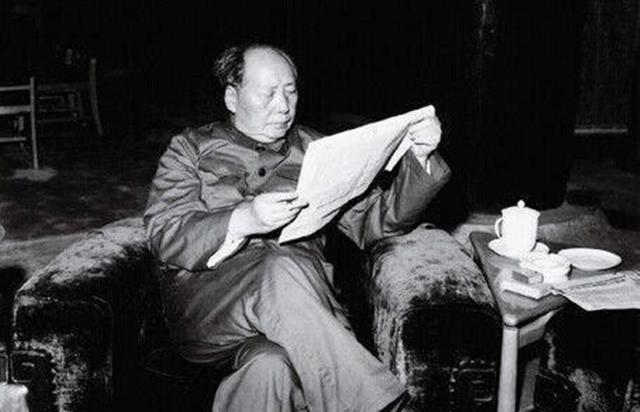

毛主席一听说有老百姓给他寄了封“告状信”,心里头那个重视啊,立马就跟得了宝似的,拆开信封,一字一句地琢磨起来。

警卫员瞅着,发觉毛主席那脸色是越看越不对劲儿,渐渐地,眉头紧锁,到最后,眼眶竟然泛起了红,泪水就那么自然而然地掉了下来。

这一来,大伙儿心里头都有点犯嘀咕,那信里头到底是咋回子事儿呢?

过了些日子,毛主席看完了那封信,拿起手帕抹了抹眼角,随后吩咐秘书:“赶紧给周总理和叶剑英元帅捎个信儿,叫他们过来一趟。”

总理和叶剑英一到,毛主席立马掏出那封信,往他俩跟前一递:“来来来,瞧瞧这个。”

周总理瞅完那封信,嘿,火儿腾一下就上来了,他一骨碌站起身,扯着嗓子就嚷开了:“这帮法西斯玩意儿,干的这叫啥事儿啊!得下狠手整治,绝不能含糊!公安部赶紧派人,别磨叽,别怕事,该出手时就出手,得让他们瞧瞧咱们的厉害!”

叶剑英老爷子也发话了:“这像什么话!在咱的地盘上,咋能闹出这等事儿?这些人跟那国民党有啥两样?得好好查查,绝不能含糊!”

写了那封告状信的家伙,名叫李庆霖。说起来,他不过是个地地道道的乡下教书匠,可谁又能想到呢,就他这么随手一写,嘿,居然把全国数不清的知青们的日子给搅和变了样!

得从1955年那会儿唠唠。那会儿啊,事儿可就多了。咱们不说远的,就从那时候开始掰扯掰扯。您想啊,时间这东西,一晃眼就过去了,但1955年那会儿,可真是个热闹年头。咱们就把故事的大门,从那一年轻轻推开,瞧瞧里面都藏着啥宝贝疙瘩。不扯那些没用的,直接上手干货。1955年,就像是个老北京的糖葫芦,串儿上挂着的事儿,一个个酸甜可口,各有各的滋味。咱们今儿个,就挑几个甜的,跟您乐呵乐呵。所以说啊,啥事儿都得有个开头,1955年,那就是咱们今儿个这故事的开篇大戏。咱们也不拽文,就用大白话,把那时候的事儿,给您一五一十地摆出来,让您听得明明白白,乐得屁颠屁颠的。

哎哟喂,那一年啊,咱们毛主席老人家扔出了一句响当当的话——“天地宽着呢,使劲儿折腾去!”这话一出,可不就是让那帮子学问满满的青年娃娃们,卷起袖子到乡下去,跟泥巴打交道,一块儿建设新农村嘛。你想啊,城里的书本子是读了不少,可那地里的活儿,嘿,还真是得靠两把手去摸爬滚打。毛主席这话一鼓励,青年们心里头那个热乎劲儿,噌噌往上冒,一个个跟打了鸡血似的,都想着到广阔的农村天地里,去闯出一番名堂来。可不是嘛,农村那片儿,天地大得很,只要你肯使劲儿,那成就可不是一星半点儿的。这下子,知识青年们下了乡,跟老农民们一块儿种地、一块儿收割,那感情,深着呢!劳动里头出真知,这话不假,瞧瞧那些娃娃们,一个个晒黑了脸,可心里头那个亮堂劲儿,比啥都耀眼!

嘿,您知道吗,六十年代末到七十年代那会儿,知青下乡这事儿可是火得不行!一拨拨的知识青年,跟大城市说了声拜拜,转身就奔向了咱那广阔的农村天地。他们啊,那是真能耐得住性子,脚踏实地地在乡下扎根,给那时候的村子带来了不少新鲜血液,对乡村建设那是功不可没,简直是立下了汗马功劳!

让这些娃儿们下乡去,可不是拍脑袋想出来的主意。

有这么俩缘由,头一桩啊,就是咱毛主席心里头惦记着那些在新中国蜜罐儿里长大的小伙子们。他们啊,没赶上那战火纷飞的年月,对人间那些酸甜苦辣,可能还没啥深切的体会。

用咱毛主席的话来讲:“眼瞅着现今这些个教书育人的法子,我心里头直犯嘀咕。你说这帮孩子们,念了一二十年的书,愣是没瞅见过农民大哥挥锄头、工人兄弟砸铁锤,更有甚者,城里头的娃连五谷杂粮都分不清。照这么下去,他们还咋能体会工农老百姓的日子呢?将来踏上社会,岂不是得跟大伙儿脱节?”

您瞧好了,这帮学生里头,准能蹦跶出一大堆将来新中国的顶梁柱来。这可不是瞎掰,您就等着瞧好吧。这批小伙子小姑娘的,个个都有两把刷子,将来肯定是国家的中坚力量,错不了!

要是他们连跟老百姓打成一片这点小事都搞不定,那以后可就要耽误咱们大中国的大好前程喽。你想想,要是他们整天高高在上的,不跟大伙儿心贴心,咱们国家的未来能好吗?这事儿,可真不是闹着玩的!

所以说,毛主席打心底里盼着他们能实实在在地体会一把老百姓的日子。他老人家就是想啊,让这些个同志啊,真刀真枪地扎进群众堆里,尝尝那烟火味儿,听听那家长里短。别光是坐在办公室里拍脑袋想主意,得下去走走,看看咱老百姓到底是怎么过的。这样一来,心里头有了底,干起事儿来才更有谱儿嘛!

【暗中剥削】

还有那么一档子事儿,就是中苏俩大国不对付了。这关系僵得跟冰棍儿似的,苏联那边儿干脆把大军往中苏边界一摆,眼瞅着就要开打的架势。两边儿剑拔弩张,火药味儿浓得都能点着了。

再说了,苏联那帮家伙手里攥着一大堆核武器呢,要是真刀真枪地干起来,咱们跟那时候牛气冲天的苏联对上,那可真是鸡蛋碰石头,不好惹啊!咱们得悠着点,硬碰硬可不是明智之举。

虽说如今大伙儿都明摆着知道,那场大战终归是没打起来,可您要是回到那会儿瞧瞧,咱们中国人啊,心里头老觉得自个儿就悬在战火边儿上,跟走钢丝似的。那时候,大伙儿整天提心吊胆的,生怕哪天炮火就连天响了,日子过得那叫一个忐忑不安。现在想想,可真是让人哭笑不得,那会儿的人们,心里头那份儿紧张劲儿,就跟等着雷公啥时候劈下来似的。

要是战火真给撩拨起来了,咱们国家那可得遭大罪,人员伤亡肯定少不了。更绝的是,苏联那边还扯着嗓子嚷嚷,说要给咱们来个“精准摘除”,就跟做手术似的,听着都让人心里直突突。

要是他们那套吓唬人的把戏真成了,头一个遭殃的,准是大城市里的那些领导干部跟青年学生们。为啥呢?人家可都是国家建设离不开的宝贝疙瘩啊!

瞧这担心劲儿,毛主席琢磨着,得把咱那些年轻干部还有学生们,一股脑儿地撒到全国各地的乡下去。

得嘞,咱换个说法聊聊这事儿。要是苏联真跟咱们动起手来,来个精准狠的“外科小手术”,咱们也得有办法,确保咱的人才库满满当当,不伤元气。您想啊,就算他们手段再高明,咱们也能见招拆招,保护好咱的人才大军。这样一来,不管他们咋折腾,咱们的底子还是硬邦邦的,人才照样辈出,不含糊!

在那个特殊的年月里,二百多万热血青年一股脑儿地扎进了上山下乡的大潮,就连咱毛主席家的闺女也是说走就走,一点不含糊。

说起来也巧,就因为上山下乡这么一档子事儿,咱们伟大领袖毛主席,竟然跟福建莆田那位平平常常的教师李庆霖搭上了线。这事儿可真够新鲜的,谁能想到呢?一个是大名鼎鼎的毛主席,一个是小地方里不起眼儿的教书先生李庆霖,俩人因为这上山下乡的事儿,就这么莫名其妙地扯上了关系。嘿,这世界上的事儿啊,还真是无奇不有!

老李,李庆霖,家里头有三个孩子,俩小子一个闺女。说起来,他那大儿子李良模啊,可是正儿八经的下乡知青一枚。

李良模这一趟,是奔着县城外头,几十里地开外的那片山区去的,具体地说,是荻芦公社下面的水办大队。你瞧,这可不是个近地儿,得走上好一阵子呢。但咱李良模啊,那是脚踏实地的主儿,不在乎这点路。他心里头那个乐呵,就跟中了头彩似的,因为知道前方有着不一样的风景等着他。这不,一路颠簸,总算到了那荻芦公社的水办大队。说起来,这名字听着还挺逗的,水办大队,听着就像是专门管水的,你说是不是?但咱不管那么多,到了地方就算数。李良模往那儿一站,心里头那个激动啊,就跟见到了久别的亲人似的。这山区,虽说不比城里繁华,但也有它独到的一份韵味。山山水水,绿树成荫,看着就让人舒坦。所以说啊,这人生啊,有时候就得出去走走,看看不一样的风景,感受不一样的生活。就像李良模这一趟,虽说路上辛苦了点,但到了地方,那感觉,可就值了!

嘿,您知道吗,那地界儿可真够苦的,窝在大山深处,平日里想混口踏实饭都难如登天。别说啥山珍海味了,就连能填饱肚子的家常便饭都是奢望。

李庆霖心里头自然惦记着他那小子,但那会儿吧,他还没往坏处想去,觉得事儿不至于闹得太大。

您瞧,那会儿知青们刚下乡那会儿,日子啊,全是政府给张罗的。政府挺大方,每月按时给知青们发点粮食,还有那么点生活费,让大伙儿不至于饿着肚子干活儿。

只要日子能凑合过得去,李庆霖觉得,劳动就算累点儿,那也不叫啥大问题。在他看来,能吃饱穿暖,其他的苦啊累的,都不过是小菜一碟。毕竟,辛勤耕耘,换来的那份踏实感,比啥都强。劳动嘛,累归累,可心里头舒坦,这就值了!

得了,他麻利地给儿子打包好了东西,跟念经似的唠叨个不停,直到亲眼瞅着儿子登上了开往山里头的火车,心里头那个不放心哟。

头一年啊,日子还算过得去,粮啊钱啊,都按时到手。李良模待在那山沟沟里,吃不好住不暖的,可也算没白待,结识了一大帮子新哥们儿。

哎,您猜怎么着?李良模在那乡下猫了足足十二个月,冷不丁地给他老爹寄了封信回来。这事儿可真够突然的,就像晴天霹雳似的,把老李头给乐呵得不轻。要说这李良模啊,下乡那会儿,咱们都以为他得跟那泥腿子打上几年交道呢,没想到,嘿,第十二个月头上,一封家书就这么悄无声息地飘进了家门。信里头写的啥咱不知道,但这一举动,绝对是给老李头一个大大的惊喜。您说,这不是比啥山珍海味都让人心里头美嘛!咱们老李家的这小子,看来心里头还是有他老爹的嘛!

信里头写道:“老爹,我这阵子在山里头干得挺带劲儿的,就是吧,老觉得肚子填不饱,怪事儿一桩,我那知青补贴愣是给扣了一个月,没头没尾的。家里要是还攒着点儿粮食,麻烦您给捎点儿来,救救急……”

李庆霖一看儿子的信,心里头那个急啊,直犯嘀咕:这小子口粮咋还被扣下了呢?他琢磨着,儿子可别饿着肚子啊。这么一想,李庆霖二话不说,赶忙凑了点钱,又装了些粮食,一股脑儿给儿子寄了过去。

嘿,打一开始啊,我还琢磨着那不过是个不起眼的小插曲,哪成想,下个月,儿子来信一摊牌,嘿,老样子,他那点口粮跟生活费,又让人给“保管”起来了。

李良模那小子说了,不光他一个人的口粮被扣下了,这儿所有下乡的知青兄弟们,生活费和口粮啊,都迟迟没见着影儿呢!大伙儿都等着呢,可不是他一人儿的事儿。

哎,你说这事儿,他们也试着跟当地的头头脑脑们唠了唠,想着能讨个说法。结果呢,人家压根儿没把他们的话往心里去,就跟听风似的,左耳朵进右耳朵出,反倒一个劲儿地催着他们:“得了得了,赶紧回去忙你们的活儿吧!”这事儿,真叫人哭笑不得。

嘿,您瞧瞧,这事儿啊,是越来越不对劲儿了。那些知青朋友们,生活补给愣是拿不着,没法子,只好指望着家里头那点接济过日子。这可不是闹着玩儿的,越往后啊,这情况就越发地严峻了。

嘿,您瞧瞧,他们一整年到头,汗珠子摔八瓣地忙活,结果呢,倒像是白给人家打工似的。别说养活一家老小了,反倒成了家里的累赘,这事儿整的,真是让人哭笑不得。一年的辛劳,到头来没落着好,反倒背上了个沉甸甸的包袱,这世道啊,有时候真让人摸不着北。

李庆霖嘛,就是个地地道道的乡下教书匠,赶上那倒霉年月,就算他把家底儿都翻个底朝天,凑出来的那几个铜板,也顶不上给儿子糊口用的。你说这事儿,多让人挠头!

哎哟喂,你说这事儿,本该老老实实落到儿子腰包里的生活费,咋就莫名其妙地蒸发了呢?没招谁没惹谁的,钱就这么不翼而飞了。真是让人哭笑不得,心里头那个堵得慌啊!

李庆霖琢磨着,这事儿怎么着也得找个理儿说道说道。

【上访无门】

于是乎,李庆霖颠儿颠儿地跑到儿子落户那公社去了,打算跟上级领导好好理论理论,结果呢,嘿,吃了个大门紧闭的“招待”。

他一恼火,二话不说,直奔莆田市革命委员会那疙瘩。嘿,你猜怎么着?人家大门一关,愣是不搭理他这一茬儿。

李庆霖跑了两趟,想投诉,结果都没辙,心里头琢磨,这事儿不简单,怕是整个地区都染上了腐败的毛病喽。

他那股子倔劲儿,愣是不肯撒手,接着就往上访的路上奔。

末了,莆田那块儿民事组的头儿拍着他的肩膀说:“得了,您先回家候着吧,要是有那么一星半点儿的机会,咱肯定给您往上面吆喝两声。”

这话儿一出口,李庆霖心里头那点火星子算是给点着了,立马儿停下了上访的脚步,打道回府等着好消息。嘿,您猜怎么着?一晃眼几个月过去了,他这才恍然大悟,原来啊,他那点事儿压根儿就没人在意。儿子还在那山沟沟里,饿一顿饱一顿的,衣裳破破烂烂,跟没娘的孩子似的。

瞧瞧咱老李家的那小子,眼瞅着就要迈步进那下乡劳动的门槛了。李庆霖这心里头啊,跟猫爪子挠似的,晚上翻来覆去,愣是合不上眼。你说这事儿闹的,愁得他跟霜打的茄子似的,没了精神头。

那会儿,大小子一拍大腿说要下乡去,我心想,嘿,这下家里能少张吃饭的嘴,粮食可不就宽裕些了嘛。

结果现在呢,儿子就跟给人当了老长工似的,这像什么话呀,天底下哪有这等怪事!

哎,您知道吗,在咱莆田这儿,李庆霖可是把能想到的头头脑脑都找遍了,就跟串亲戚似的,可您猜怎么着?愣是没人给他那事儿拿个主意,急得他跟热锅上的蚂蚁似的,转悠来转悠去,问题还是悬在半空。

哎,你说这事儿闹的,李庆霖被逼得没法儿了,脑袋里灵光一闪,心想:嘿,我何不直接找毛主席聊聊这事儿呢?

一九七二年腊月二十那天,学校一放寒假,李庆霖瞅准这个空档,揣上笔墨纸砚,偷偷摸摸溜达到办公室,往信纸上一股脑儿地划拉了两千多字,把憋在心里的那些话,一股脑儿全往外倒了个痛快。

到头来,他心里头还是直痒痒,觉得差点意思,索性又把信纸翻腾出来,左改改右动动,这一捣鼓就是几十来回。嘿,好家伙,总算是鼓捣出一份自己瞅着还算顺眼的稿子来。

他瞅着那稿子,一折腾就塞进了信封,心里盘算着给毛主席寄过去。但话说回来,李庆霖心里跟明镜似的,前几次上门碰壁的经历告诉他,就算这信里头掏心掏肺说了真话,半道上说不定就给哪位大爷给截了胡。

到了那会儿,别说把事儿说明白了,弄不好还得跟儿子一块儿惹上麻烦,让人家找上门来算账呢!

于是乎,李庆霖琢磨着,得找个搭桥牵线的人儿才行。

他压根儿没见过啥大官儿,中央领导啥的,对他来说那是天边的事儿。可就在前些日子,听广播那会儿,巧了不是,他歪打正着听到了外交部那助理,王海容的事儿。

嘿,这家伙,虽说跟王海容压根儿没见过面,但他心里琢磨着,王海容不是在外交部混嘛,那找毛主席的门路,指定是有的。

再说了,王海容干的活儿跟知青下乡那档子事儿八竿子打不着,我给王海容写封信,旁人就是想破脑袋也猜不到是我干的。我这招儿,简直就是灯下黑,神不知鬼不觉的。

嘿,说实话,这主意可真够悬的。要是王海容不买李庆霖的账,或者人家压根儿不想淌这浑水,那李庆霖可就得竹篮打水一场空了。

哎,你说这李庆霖,那真是走到了绝路上,没辙了。心里头七上八下的,最后还是鼓足勇气,把这封信往外交部一送,就算是豁出去了。

嘿,你猜怎么着?王海容这家伙,人家可机灵了,没把那封突如其来、不知打哪儿冒出来的信给随手一扔,不当回事儿。她啊,就像是李庆霖肚子里的蛔虫,一猜就中他的心思,干脆利索地,直接把信给送到了毛主席的手里头。这事儿,办得那叫一个漂亮!

嘿,您知道吗?那封信里头的事儿,可把咱毛主席给惊得不轻!当地的头头脑脑们,嘿,那手伸得可真长,国家明明白白拨给那些文化小青年的生活费,他们愣是给私自揣兜里了。不光如此,还跟赶鸭子上架似的,差不多就是硬逼着人家小伙子小姑娘去卖力干活儿。这事儿,可真够气人的!

这跟前些年的地主官僚有啥两样嘛?这样的头头儿,咋能算是共产党的人呢?

嘿,您琢磨琢磨,这几年,得有多少满肚子学问的小伙子小姑娘,就在这般重压下头,白白地忙活呢!你说这得多让人心疼啊,干的活儿没个头绪,心里头那点儿光亮也给捂灭了。想想都替他们憋屈得慌,青春热血,就这么在重压下淌成了河,连个响儿都没捞着。

原先那上山下乡的好事儿,叫那么一拨捣蛋鬼给搅和得变了味儿,毛主席心里头跟刀割似的难受。这帮家伙,简直是队伍里的老鼠屎,把好端端的计划给整得乱七八糟。原本是想让大伙儿去锻炼锻炼,亲近亲近土地,结果呢,被他们一折腾,全乱套了。毛主席一看这情形,心里头那个疼啊,就跟自己亲骨肉受了伤似的。他想,这哪儿成啊,得想办法整整这风气,不能让几颗老鼠屎坏了一锅汤!

他抹着眼泪,跟周总理念叨:“瞧瞧老百姓这日子过得,咱们干的活儿可真不咋地,没照顾好大家啊!”

毛主席立马给李庆霖回了信,信里写着:“庆霖同志啊,我这儿给你汇去三百大洋,权当是给你家锅里添把米。要知道,全国像这样的事儿多了去了,我得慢慢盘算盘算,一块儿给解决了。”

虽说跟李庆霖从没打过照面,但毛主席对李庆霖那是相当瞧得上眼。

哎,您瞧瞧,就那么一个平平常常的老百姓,到了山穷水尽的地步,居然还能鼓捣出这么股子勇气来,这事儿,真叫人打心底里头佩服!

哎,您知道吗?毛主席那会儿,他拿起那封信,左瞅瞅右看看,嘿,他还真瞧出点门道来。李庆霖这家伙,写字儿那是一绝,整个信儿读下来,您猜怎么着?愣是一个错字儿没有,语句也通顺得跟小溪流水似的,一点毛病不挑!

哎,你说说,打小就在苦水里泡着,一边干活一边愣是把书给啃了下来,这家伙,能整出这么一档子事儿,可真不是盖的!对于这么一个从苦日子里摸爬滚打出来的主儿,能做到这份上,那简直是太不容易了,我的老天爷!

毛主席说了,李庆霖这家伙,能当个榜样!

他打眼一瞧,立马张罗着,说咱们得把李庆霖推上当地的“十大”代表宝座,嘿,就连这封信,往课本里头一搁,那也是顶呱呱的料!

【全国整顿】

末了,按毛主席和周总理的点拨,中共中央发了话,得好好查查全国知青管理那摊子乱事儿。那些光占着位子不干事儿的头头脑脑,可得给他们点颜色瞧瞧,好好整治整治!

这一查啊,可真是炸了锅,各地都抖搂出了不少骇人听闻的事儿。要说最让人目瞪口呆的,还得数黑龙江那建设兵团第二师十六团的两位大佬,团长黄砚田和参谋长李耀东。这俩哥们儿,居然联手对几十位女知青下了手,干出那等龌龊事儿,真是让人恨不得上去给他们两脚!

在那接下来的会面上,周总理瞅着眼前这知情机构的乱摊子,可没少给批评,他笑道:“瞧瞧,中央管那知识青年下乡的部门,咋就窝在计委劳动局底下,成了个小分队呢?就这么丁点人,还想把工作摆弄得利索?不成,这机构得壮起来,得跟上这形势的步子走!”

那会儿,通信跟蜗牛爬似的慢,好多地方政府对知青下乡这事儿,也没太往心里去。结果呢,咱们那些知识青年,就成了离了窝的小鸟,孤零零地在外面闯荡。他们背井离乡,成了实实在在的弱势群体,真是让人看了心里头不是滋味。

要是碰上个光占着位子不干事的上司,嘿,那可倒霉了,他们准得成了受气包。这样的头儿,不干事还爱挑刺,手下人稍不留神就得挨收拾,简直就是活生生的“受难专业户”。

多亏了李庆霖那封“火药味儿十足”的告发信,那些知识青年们受的冤屈和不公平待遇啊,这才算是见了天日。你看,那些事儿平时都闷在水底下,跟石头似的沉得紧。可这一封信,就像是个大力士,愣是把那些事儿给拽到了台面上。这下好了,知识青年们的苦水,算是有了个倾倒的地儿,大家伙儿也终于能喘口气,说声:“瞧瞧,咱们受的这委屈!”这事儿啊,说起来简单,其实里头的弯弯绕绕多了去了。但咱就不细抠了,反正结果是好的,那些不公,总算是大白于天下了。李庆霖这一笔,写得值!

嘿,您知道吗?后来啊,国家下了大力气整治,全国各地管那些知识青年的机构,那约束力噌噌往上涨。以前那些乱七八糟的事儿,就跟晨雾似的,一点点被风吹散了,没了踪影。

您瞧瞧,就因为这事儿,好些个满肚子学问的青年,愣是把压根儿没见过面的李庆霖当成了自个儿的救命稻草,大恩人呢!说起来也怪,这些个青年啊,心里头那个感激劲儿,就跟李庆霖是他们亲哥亲姐似的。其实呢,俩人连面儿都没照过,可这份恩情,嘿,比山还重,比海还深!您说这事儿玄不玄?没见过面也能成恩人,这事儿要是搁别人身上,指定得懵圈。可这些青年啊,心里头明镜似的,知道李庆霖那是真金白银地帮了他们大忙,这不,一个个感恩戴德的,跟中了大奖似的。所以啊,别看这世道变化快,人心里的那杆秤啊,可不含糊。李庆霖这名字,算是让这些青年给记住了,一提起来,那就是满满当当的感激和敬意。

打从李庆霖走了以后,他那是年年不落,都能收到来自五湖四海下乡青年的来信。你说这事儿,还真是奇了怪了,不管哪儿的青年,都爱给他写写信,聊聊天。一年到头,信儿就没断过,跟那邮递员成了老熟人似的。就这么着,一直到他老人家不在,这传统还保持着呢。

李庆霖这一退下来啊,嘿,那些年一块儿上山下乡的知识青年们,跟约好了似的,不管多远都得跑过来瞅瞅他。你说这事儿,多有意思!一个个的,不辞辛劳,就为了见见老李,叙叙旧情。这感情,深着呢!

说起毛主席给的那三百大洋,李庆霖愣是一分没动,直接给存银行里当宝贝传家了。他说,这可是无价之宝,得好好留着,传给后代,让他们也知道老一辈的情谊有多重。

2004年9月13号那天,73岁的老李,李庆霖,被病痛给缠走了。您瞧,人这一辈子啊,说长不长,说短不短,老李就这么一闭眼,跟大伙儿告别了。73岁,本该是享清福的年纪,可惜啊,病魔不饶人,硬是把这位老爷子给请走了。咱们这些活着的人啊,也只能叹口气,心里头默默念叨:老李,您一路走好!

孩子们把他送回了莆田老家安葬,墓碑后头,刻着的是毛主席亲自给他的那封信,一字不差。你说这事儿得多有意思,一个普通人,能让大主席给写信,还刻在碑上,这得是多大的面子!这信啊,就像是他的护身符,让他在天堂也能挺起胸膛。咱们想想,每次清明扫墓,一看那碑,心里头就热乎乎的,仿佛毛主席还在咱们身边,跟咱们说着贴心话儿。这事儿啊,简单说,就是这么个理儿。孩子们孝心一片,让他落叶归根,还带上这么份儿“高级证书”,让他在老家也能风光风光。

嘿,您瞧好了,这篇玩意儿是“文史风云”那帮子人自个儿捣鼓出来的,原汁原味儿,全网都盯着呢,防着抄袭跟防贼似的。要是哪位手痒痒想拿去别处显摆,得先问问咱同意不,不然,嘿,那后果,您自个儿掂量着办吧!咱们这儿,维权可是认真的,不含糊!