陕西凤翔,坐落于黄土高原之上,是一座小县城,历来被誉为“武王故里”,享有此称号。

在这片广袤的土地之下,蕴藏着无数的古老秘密与神秘传说,它们静静地等待着被发掘与传颂。

这里孕育了诸多传奇:西周古饮风池的奥秘、秦穆公赐酒解毒的佳话、《黄鸟》中的“三良”墓冢,还有弄玉与肖史乘凤飞天的美丽神话。

其中,最为引人注目的当属那个号称“人间仙境”的凤翔秦都皇陵,其美景绝伦,令人叹为观止。

秦都皇陵传说奢华,建国后科考队数十年探寻未果。一次意外,古老神秘的壮阔陵园显现,颠覆了考古界长久以来的认知。

【难寻的秘境】

老韩,此处已探测完毕,土质业已检查,应挖之处皆已挖掘,却依旧一无所获。

1975年夏,国家考古队在陕西淳朴村民的指引下,前往凤翔这座春秋古城进行考古,旨在探寻流传数千年的“西周饮风池”与“秦皇陵”遗迹。

考古队历经数月,多次探考研究却一无所获,连续失败让他们从满怀期待变得灰心丧气,颗粒无收的努力让他们倍感沮丧。

陕西省凤翔县,古称“雍城”,为秦始皇先祖建都之地,历时290余年。历经数百年积淀,此地理应成为东周时期诸侯国君及陪葬者的最大陵区。

依据司马迁《史记·秦本纪》的记载,可以确定秦王祖先的墓葬应当位于此处。

韩队长轻叹,凝视远方黄土高原,这里是华夏民族的发源地,亦是探寻中华历史根源的关键所在。

司马迁在《史记·秦本纪》中记述:“黄帝与雍上帝相交,共处达三月之久。”

自秦建都累积“百十仓”珍宝的秦皇陵本应广阔无垠,为何竟神秘消失?

难道是先被盗取,随后发生了塌方吗?

或许它们早已深深地被掩藏在历史的长河之中,无从寻觅?

甘肃省礼县大堡子山已发掘2座东西向“中”字形秦陵,西安市临潼韩峪乡亦寻得10座秦东陵,而历史名城凤翔却至今未见秦陵踪迹,为何?

考古队成员正沉浸在沮丧之中时,事情突然出现了转机。

【惊天的发现】

韩队,南赵村传来新发现!”

科考队成员满怀激动,猛地推开队长房门,兴奋地传达着好消息。

南指挥村坐落于凤翔县南部,是赵姓族人的聚居地。村中有一片荒凉之地,长久以来被忽视,尚未有考古队对其进行发掘,显得颇为神秘。

这块荒地颇为奇异,无论气候如何,庄稼皆难生长,而南指挥村其他田地收成颇丰。因此,村民们常忽略这块无法耕种的荒凉之地。

这日,村中长者老赵家的母猪诞下幼崽,因原有猪圈容纳不下,老赵着手搭建起新的猪圈,以满足养殖需求。

老赵家修猪圈需大量黄土,家中土不足,便计划到村里那块久被遗忘的土地上挖土,用以建造自家的猪圈。

挖土时极为费力,铲子都因此弯曲,相较其他土地仅需铲1厘米,此地至少要铲5至6厘米深度,方能挖开表层土壤。

这是老赵之后向考古队成员们叙述的回忆内容。

那块土地颇为奇异,庄稼难以生长,铲子挖掘时倍感费力。老赵在挖掘过程中,还意外发现了些与众不同的土块。

这些土块外表为黄色,内含红色部分,部分夹杂碎石,形态多样且十分坚硬。

老赵望着取出的异样土块中红色的沙砾,心中不禁毛骨悚然。此刻,他猛然联想到近期在凤翔进行科考的考古队。

考古队成员闻讯激动不已,迅速抵达老赵所述荒地。他们明白,这些奇异土块见证了土地两千余年的变迁历程。

考古队员们看到该地断壁残垣与老赵挖掘出的五花夯土后,更加确信这片地方定是一处陵墓。

“这是盗墓留下的盗洞,痕迹确凿!我们找到了,真是功夫不负有心人,终于发现了!”

考古队领队老韩激动得直跺脚,满脸兴奋之色难以掩饰。

这些土块本为全黄,但外黄内红且结构松散,竖向孔隙侧面不完整,表明此地历经多次挖掘,历史痕迹显著。

土地经翻挖后,五彩斑斓的土壤混合翻转并回填,这一过程导致土壤结构发生了显著的变化。

更为震撼的发现尚待揭晓。

科考队员测量发现,该土地宽逾40米,两侧地面最浅处深约1.8米,中部呈现弧形土壕。

若此地下真藏陵墓,其规模将远超科考队以往发掘之任何陵墓,堪称一座宏大的地下城堡!

【巨墓现世】

钻探机逐渐深入,直至24米深的地下,考古队发现了青膏泥、木炭、椁盖木及朱砂等物,这些物品在昏暗的地底世界显现,引起了众人的注意。

基于初步判断的陵墓规模,考古队长老韩推测,这座面积或达两座足球场大的陵墓,应是凤翔民间传说的秦始皇某位先祖的陵墓——秦朝都皇陵。

这究竟是哪一位君主的安息之地?

这激发了科考队员们极大的好奇心,促使他们深入探究。

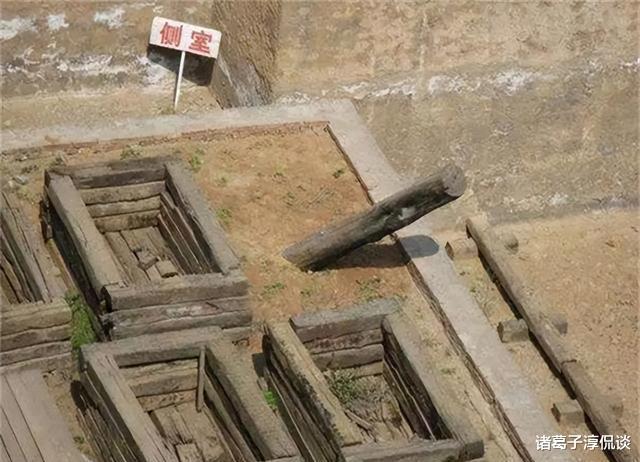

陵墓含两条斜坡墓道及一长方形墓室,主体分三层。第二层平台位于地下约10m处,第三层则深达现今8层楼高度。

竟是呈现为丰字形状,怪不得之前一直没察觉到!”

韩队长情绪激动又带懊悔,他站在原地,不住地拍打着自己的大腿,以表达内心的复杂情感。

依据以往考古经验,秦陵园多为“中”、“甲”、“目”、“刀”及“圆”形,而“丰”字形复杂难寻,这正是考古队耗时半年进展缓慢的主要原因。

考古队数日清理后,共发现两百余盗洞口,其中一处盗洞内寻得碎瓷片一枚,韩队长据此推测,该瓷片应源自宋代前后的瓷碗。

经考古专家队内分析,这些瓷碗碎片极有可能是宋代盗墓者在进行盗墓活动时,所使用的油灯所遗留下的碎片。

如果遭到盗窃,物品被一扫而空该如何是好。

面对密布的盗洞,科考队员们心中不禁涌起一阵担忧,为自己此次探险的安全捏了把汗。

这财宝是无穷无尽的,永远也盗不完。

韩队神色坚定,自信满满地回应道。

尽管这两百余盗洞曾是我国考古史上的最多记录,但与这座宽42.5米、长300米的陵墓相比,它们显得微不足道,仅是沧海一粟。

此前,我国发掘的最大陵墓为安阳殷墟王陵,面积仅450平方米。相比之下,秦皇陵的面积超过其十倍之多。

以往经验表明,该墓穴的关键信息通常可通过墓中出土的青铜器铭文来解读。

故而,考古队员寄望于该墓穴出土的铭文青铜器,期望其能为研究工作提供巨大助力。

恰在此时,一个令人不寒而栗的发现浮现了。

【186具骇人尸骸】

起初,文物挖掘进展顺利,收获颇丰,包括丹青、木炭、青铜等多样珍贵物品,为考古队带来了众多重要发现。

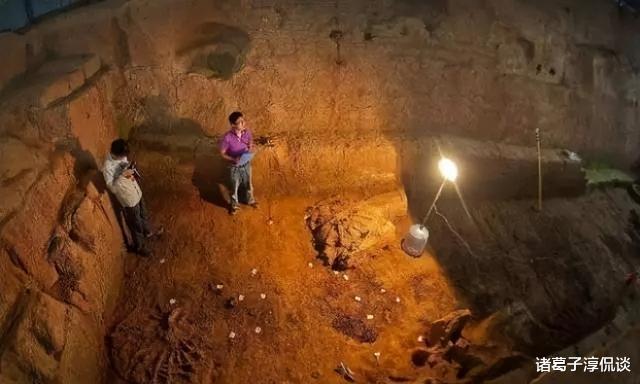

科考队继续深入,抵达墓穴的第二层展开进一步的探索工作。

那是一具人头骨,奇异之处在于它展现出死者极度痛苦之态。嘴部异常张大,仿佛正在竭力呼喊,或许是在发出求救之声。

不远处,科考队寻获一节断腿骨残骸,挖掘深入后,更多人骨遗骸显现,令这座本就神秘的大墓,更添一层迷雾。

“难道会是盗墓贼所为?”

科考队的小队员向韩队提出了疑问。

韩队脸上挂着微笑,却答出了一个让人心惊胆战的回复。

这种可能性存在,然而,更大概率是采用了活人陪葬的残酷做法。

春秋时期,君王下葬常伴活人陪葬,此残忍习俗直至秦始皇嬴政一统六国后,以兵马俑替代活人陪葬,才得以改变。

深入探索后,科考队在第二层历经数日,总计发掘出二十具人骨遗骸,这些遗骸均无棺材包裹,散乱分布于各处。

尤为骇人的是,这些遗体大多身首分离,表明它们在遇害前就已处于残缺不全的状态。

这种做法的唯一可能解释是祭祀坑。

古人祭祀以求风调雨顺,下葬时亦祭以求佳风水。这些分离的尸骨,或许正是昔日被当作牛羊牲口,用于下葬祭祀的奴隶遗骸。

科考队在面对一层接一层的发现时,既鼓足了探索的干劲,也滋生了一丝敬畏之情。

春秋时期,距今已有两千多年,当时文明尚存茹毛饮血之野性,因此,那些带有神秘祭祀色彩的墓穴,往往伴随着那个时代令人畏惧的习俗。

在墓穴第三层台基里,科考队员发现多个黑色木箱,箱面油漆光洁如新,令人惊叹这是历经两千多年岁月仍保存完好的古物。

清除台基上的泥土后,陵墓的完整第三层显露无遗,展现在众人面前。

整座墓穴自三层仰望,形如倒金字塔,规模超殷代天子陵四十余倍。最底三层台基上,主椁室巍峨,副椁室相伴如王之双目,尽显华丽威严。

椁室周围层层摆放着箱殉,每一口箱子里都装着一名被残忍生埋的死者。

箱殉分两层,首层豪华,围绕椁室中心,共有72口,即72名姬妾与近臣作为陪葬长久埋于陵墓,成为陪葬“物品”。

他们蜷曲着被绳索捆绑,装入箱中。有的张着嘴,仿佛在发出最后的呼救;有的紧闭双眼,似已决意赴死,准备永远陪伴他们的王。

第二层沿外壁排列着94具大小不一的尸体,他们的棺材简陋单薄,据此粗略推测,这些死者很可能是被埋葬的奴隶。

累积先前祭祀坑中的20人,共计186具尸体构成了一个谜题:秦始皇陵的真正墓主究竟是谁?

为何会采取如此骇人听闻的人殉制度?

古人秉持“事死如事生”之念,认为人死后生活应与生前无异,故帝王生前场景,诸如宫廷、用物及侍从,皆需随其一同安置于地下。

《史记》与《诗经》均有记载,景公去世后,有177人殉葬,葬式呈圈外开放状,人们对此极为敬重,视之如重要礼仪。

据史料记载,与该皇陵最为吻合的应为秦始皇先祖秦景公的陵墓。

墓中186具尸体或有盗墓者侵扰,或系修陵时添加。人殉棺内,尸体双腿均呈90度跪姿,面向墓主,深刻彰显了墓穴中权力的至高无上。

这些人仿佛蝼蚁,喉部乌黑,显然是饮下毒酒后毙命,长眠于秦景公这位威严国君身旁,一同湮灭于历史长河,再无踪迹。

这是残酷的习俗,历史长河中,文明总以螺旋式上升发展,即便是威仪一时的帝王,最终也仅化作尘埃,归于尘土。

【墓主终现】

主椁室分两层,人殉居中,墓主与陪葬品相伴,含金、铁、陶、玉、漆器、纺织品、石器等3500余件,让考古队员逐渐勾勒出当年秦国的风貌。

金器制作精良,涵盖金兽、金鸟、圆金泡及金串珠等,每件皆闪耀夺目金光,彰显其作为王权象征的尊贵地位。

科考队满怀激动揭开主椁室棺材,只见人形已成白骨,而附着的玉器首饰与铭文,无一不彰显着墓主人的尊贵身份,正是秦国君主秦景公。

玉璋、玉圭、玉琮等珠宝饰于其身,精美绝伦,玉质温润细腻,无一不是珍稀的上等美玉,令人赞叹不已。

玉器上的符节象征着征伐异国、保卫疆土的权威,唯有春秋时陕西地区的秦王秦景公拥有此权,这意味着发掘之处很可能是秦始皇祖先的陵墓。

秦国将墓室建得异常宏大,超越了天子陵的规模,这彰显了其勃勃野心,表明他们早已怀揣统一天下的坚定信念与强烈野望。

由此可见,秦始皇后来能统一六国,并非单纯因时势所迫,其中必有更深层次的原因。

秦公陵乃我国迄今发掘的最大陵墓,其规模宏大,装饰奢华,然亦透着一股令人不寒而栗的阴森气息。

它承载着重大历史价值,同时也引发人们深切的反感,针对那个视人为牲畜的时代,以及那种所谓的文明,人们深感厌恶。

通过细微处见大义,历史为镜照今朝,反思那场视人命如草芥的葬礼,我们更应深刻认识到维护文明的重要性。

186具尸体,鲜活生命消逝;亦是权力象征,却难逃悲剧宿命。兴替之间,百姓皆受苦楚。