抱雪斋断言:

商代武丁时期突然大批量刻在甲骨上的文字,被我们习惯性称为“甲骨文”的文字,实际上是1.1万年以前上山文化有虞氏就在使用的成熟文字系统!

划重点:甲骨文。

成熟时间:最晚1.1万年以前,记住是最晚!这是文字完全成熟的下限,远远不是上限!

诞生地:长江下游的上山文化区,今浙江一带。

创造(使用)者:有虞氏。

甲骨文由于是象形文字,所以只要不瞎,只要不蠢,会看图说话,就能够在甲骨文的字形中得到以上信息的正确答案。

以下列举的所有证据,均已通过考古报告、基因检测、文献记载、民俗传统遗存……等等多方面验证。

证据1:“有虞氏瓦棺”

《礼记》记载,“有虞氏瓦棺”,“有虞氏瓦棺葬无服之殇”,也就是说有虞氏流行瓮棺葬,尤其盛行儿童瓮棺葬。这个习俗与夏后氏和商人都不一样。

直到今天的福建、广东、广西等地,包括有虞氏起源地浙江,仍在流行瓮棺葬。这是一种二次葬习俗,通常要先将死者埋葬数年,等尸身完全化为白骨后再捡出重新安葬。

甲骨文里的“尸”字就是第一次下葬时候尸体侧卧的形状,为侧身葬,见下图所示。

对比一下上山文化义乌桥头遗址发现的葬式,一模一样的“尸”字形。

第二次埋葬的时候需要将尸骨捡出来清洗,甲骨文里的“骨”字正是被捡出的骨殖形状。

《说文》就说:

骨,肉之覈也。从冎有肉。凡骨之屬皆从骨。

甲骨文里的“死”字正是画着一个捡骨之人。《说文》说“死”字“从歺从人”,这个“歺”正是骨架的意思。徐鍇曰:

“冎,剔肉置骨也。歺,殘骨也。故从半冎。”

埋葬死者的“葬”字也能够看出甲骨文的创造者必然流行二次葬,字形中有“歺”的表示第二次埋葬,有“尸”的则表示第一次埋葬。

下图金文中这个“葬(藏)”字的造型更是直接画出了一个装骨头的瓮棺。

葬字里面有个瓮棺

对比一下考古发现的瓮棺,一模一样。

证据2:“有虞氏上陶”

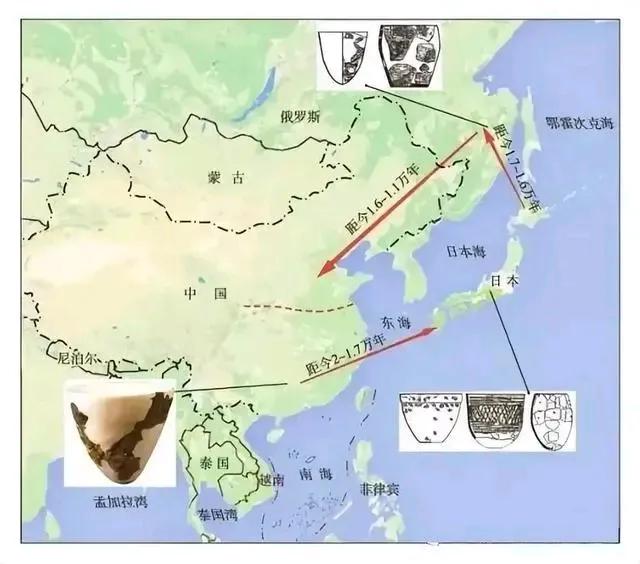

上山文区内的余姚、上虞等地是传说中有虞氏的舜帝诞生地,也是距今2万年—1.6万年以前世界上最早的陶器生产中心区。见下图红色三角形:

上山文化的有虞氏还拥有地球上最早最先进的彩陶,地球上最早的稻作农业,他们在距今1.3万年以前一定是生活在三海平原上,这个平原在长达数万年的时间里都是非常适合人类生存的地方,有孕育出高度文明的充分条件。上山文化就是这个文明的产物。

有虞氏文明诞生地三海平原

最早拥有陶器和文字的有虞氏,必然会在陶器上留下他们的文字。事实上,考古发掘中已经发现了大量有虞氏的文字,和商代时的甲骨文一模一样。数盲文盲们居然认为这些只是刻符!

尤其是发现了有虞氏瓮棺葬的舞阳贾湖,同样发现了大量有虞氏的文字,而且大部分都和甲骨文一模一样………~

算了,懒得写了,就这么多。