文|徐 来

编辑|徐 来

《——【·前言·】——》

1863年,李鸿章在苏州设下圈套,亲自指挥淮军进行“苏州杀降”,诛杀了太平天国的八王和上万名降兵。

这一事件至今争议不断,李鸿章为何敢在,如此关键时刻做出如此决断?

他是为了军事胜利,还是出于政治权谋的考虑?

背景与导火索

背景与导火索1863年,苏州成为了太平天国,与清朝之间的一块战略要地。

经过几个月的激烈战斗,李鸿章率领的淮军,与常胜军围困苏州,未能突破太平天国的防线。

苏州的守将慕王谭绍光坚守城池,多次击退清军,随着战局的日益不利,局势急转直下。

当时,太平天国的八王在苏州城内,暗中策划投降。

他们认为,苏州纵然坚固,但形势愈加严峻,城池难以守住,为了保全性命,八王决定在绝望中寻找出路,密谋与清军的程学启接洽投降。

八王的投降条件十分苛刻,他们要求保留部分军队、不剃发、占据半城,且不愿完全归顺清朝军队,这些条件直接挑战了,清廷的统治底线,尤其是“不剃发”的要求。

八王的投降条件,显然与清廷的招降政策相悖。

他们的条件使得清朝无法接受,也让程学启对八王心生疑虑。

作为曾经的降将,程学启深知“诈降”的危险,他对八王提出的要求,产生了极大的警惕,认为八王有可能,在获得清朝信任后反复无常,甚至可能借机反叛。

程学启不再等待,决定采取更为极端的手段——彻底解决这一威胁。

杀降的策划与执行

杀降的策划与执行李鸿章认为他们的“诈降”行为不可容忍,若放任其存在,可能会在未来酿成更大的麻烦。

为了彻底解决这一隐患,李鸿章和程学启决定采取果断手段。

李鸿章最初用折箭为誓,和戈登(常胜军的首领)为担保来换取八王的投降,但八王在投降后依旧控制了,苏州的城防工事,并拒绝交出大量武器。

显然,八王虽然投降,并未完全放下敌意和防备,他们依然保持着,对苏州城防的掌控。

此举让程学启更加坚信,八王虽然表面上投降,实际上是等待时机反叛。

程学启提出,“防诈降”的主张,即通过“软刀子”解决八王的威胁。

那年12月,李鸿章为八王设宴,计划利用这次机会彻底解决问题。

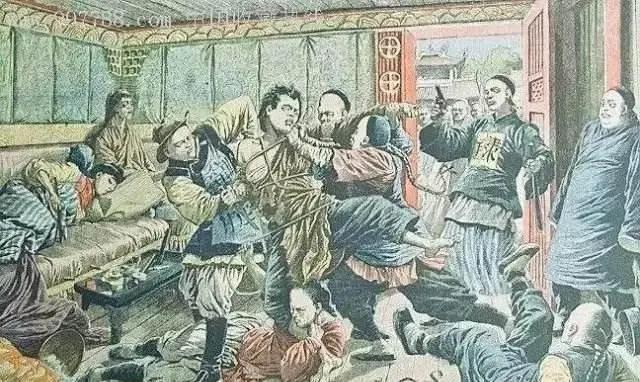

宴会上,李鸿章亲自款待八王,而程学启则在一旁等待时机,宴会进行至高潮时,程学启猛地摔杯为号,早已埋伏的刀斧手,猛然冲入宴会厅,直接将八王当场斩杀。

八王的尸体很快被抬走,而程学启继续指挥淮军进城清理。

八王的残余部队,和未剃发的降兵仍然守在苏州,程学启指示淮军,对这些降兵进行清算,屠杀未剃发的太平军,降兵约2万人。

这个举动引发了极大的争议,对于李鸿章和程学启来说,这是清除眼中隐患、保障淮军在江南的统治地位的必要之举。

程学启对于这一切的推波助澜,显然也有着极其个人化的动机。

程学启原为太平军降将,家人在降清后被杀,这让他对太平军抱有极深的仇恨。

八王的野心与条件,威胁了程学启的地位,当时,程学启仅为总兵,而八王要求与他平级,这使得程学启更加不满。

他不仅参与了刺杀谭绍光的计划,还推动了李鸿章实施这一大规模的屠杀,消除了这一切的潜在威胁。

李鸿章的动机与权衡

李鸿章的动机与权衡李鸿章作为晚清重臣,并非只是为了消除一个军事威胁,也是为了巩固自己的权力,确保淮军在江南的地位,加强自己在朝廷中的话语权。

他所采取的这一极端手段,究竟是如何权衡得来的?

当八王提出苛刻的投降条件后,李鸿章和程学启便意识到,这场投降,可能并不如他们所想象的那样简单。

八王不剃发,还拒绝交出武器,继续掌控苏州城防,显然是有诈。

李鸿章对这些条件,产生了极大的疑虑,认为这是一场权力的重组,八王或许是在等待时机反叛。

如果任由八王继续掌握苏州,可能会成为清朝日后的一大隐患。

尤其是八王与李秀成残部,可能联合反扑,导致清军腹背受敌,甚至重新爆发战斗。

李鸿章考虑到八王的威胁,还深知湘军,曾因太平军诈降,导致千余兵力的损失。

从此,李鸿章吸取了这一教训,决定采取果断措施。

他的决定“宁杀错,勿放纵”,这一极端的想法,为他赢得了清朝短期内的稳定,却也为他和清朝埋下了,更深的道德和政治风险。

对于李鸿章而言,苏州杀降事件,是为了军事上的胜利,更是为了巩固自己,在清朝朝廷中的政治地位。

通过这一事件,李鸿章成功展示了,自己果敢决断的政治形象,给慈禧太后,和其他大臣,留下了深刻的印象。

这正是李鸿章,在朝廷中的一步步爬升的动力。

戈登原本是常胜军的首领,也是八王投降的担保人之一,李鸿章在处理八王的事务时,以此为契机,迫使戈登辞职,从而解散了常胜军。

戈登的辞职,削弱了外国势力在江南的影响,也让李鸿章进一步掌控了,江南的军事与政治事务。

这一手段,加固了李鸿章在清廷中的地位,更显示了他对“外侮”势力的强硬态度。

李鸿章成功地,将责任推卸给了“战局所迫”,使得杀降一事得到了慈禧的默许。

这次事件在清廷内外,引起了强烈的争议,李鸿章通过强硬的手段,依然获得了权力上的加持,最终晋升为一等肃毅伯,进一步稳固了,他在清朝权力结构中的地位。

引发争议

引发争议“苏州杀降”事件之后,各界对此有着不同的看法。

李鸿章利用这一事件,来向朝廷展示自己的忠诚,在奏折中巧妙地,将这一举措包装为“对国家和大局有益”的行为,声称八王“反复无常”,杀之“以安大局”。

认为虽然这一行为,背离了道德的约束,从政治上来看,却有助于,确保清朝的长治久安,甚至是为了“大义”必须做出的一步。

这种实用主义的手段,也让李鸿章的名声受到质疑,尤其是他在这次事件中,采用的“杀错”策略,长期以来成为历史上的一大争议。

李鸿章的决定“宁杀错,勿放纵”,是他在复杂的政治,和军事局势中的果断与冷酷。

这一决策,是为了解决八王带来的直接威胁,更是李鸿章在权力斗争中,为自己争取更多话语权的手段。

他的动机包含军事上的理性判断,还深受当时的政治环境、个人利益和权力斗争的影响。

这场杀戮彻底改变了太平天国的战局,也为李鸿章的政治生涯,奠定了新的基础,他也因此背上了道德的沉重包袱。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。