对美好生活和理想世界的向往,一直都是历代人文所追求的目标。如陆游的“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,苏轼的“人间有味是清欢”。

从《诗经》中的“乐土”开始,到儒家构建的“大同社会”,我国古代文人雅士在他们的诗歌和著作中,都构造者一个美好生活的理想世界,他们希望构造这个理想世界,来安放他们自身那不屈的心灵。

直到魏晋南北朝开始,“世外桃源”这个新的名词出现,更是将人们所追求的理想乌托邦世界完美地诠释出来。

“世外桃源”这个词,来源于东晋文学家陶渊明的著作《桃花源记》,该文是陶渊明一系列“桃花源诗”的序言。

在当时,随着西晋统一全国后不久,就发生了“八王之乱”,导致了西晋的灭亡,随着晋室的东迁,北方出现了十六国的混战,东晋也发生了叛乱。

后来一次次的政权更迭,所带来的都是无穷无尽的斗争。在这三百多年里,老百姓过着苟延残喘、战火纷飞的悲惨生活。在特殊的社会背景和残酷生活中,“桃花源”便是老百姓心中“美好生活”的“理想家园”。

作者在《桃花源记》中,通过想象虚构了一个与现实世界截然不同的世外桃源,在文章中,以捕鱼为生的武陵人,在捕鱼时误入到桃花源中,发现了一片与世隔绝、自给自足、安居乐业的美好天地。

作者借渔夫这个身份展开故事情节的叙述,在当时,渔夫代表着古人老百姓对田园生活的向往,对淡泊自如人生境界的追求。渔夫来到桃花源的好奇,也是作者对人生美好生活的期望。

在桃花源中的人们,远离战乱,和平自由,过得是简单而快乐的生活,男耕女织,彼此间相处和睦,这样幸福安稳的生活,不仅是当时老百姓的追求,也是后世人们都向往和追求的理想生活。

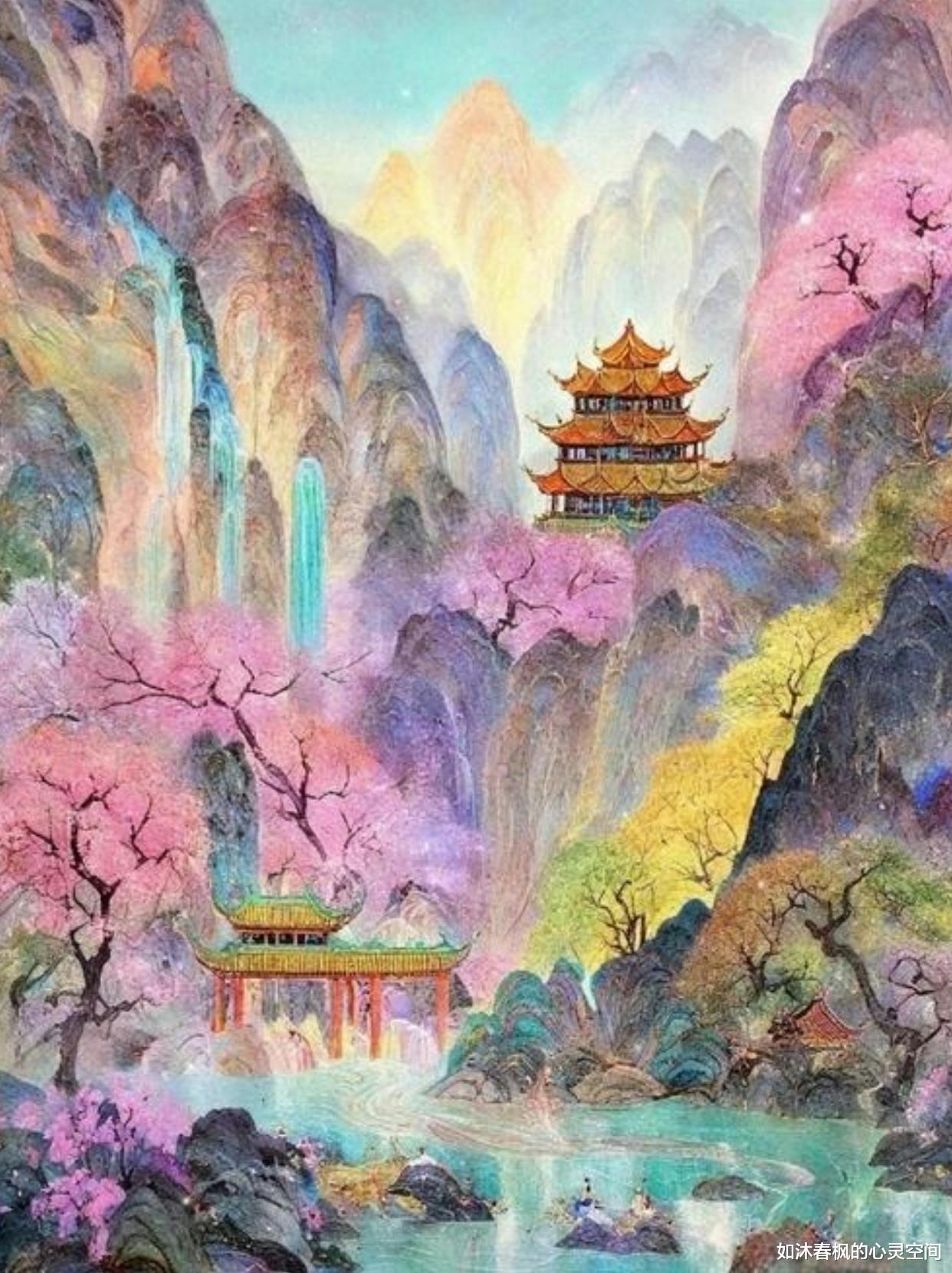

《桃花源记》中的桃花源,通过作者的描绘,为我们呈现了一幅如诗如画的人间仙境:

“忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷”,描述的是渔夫在打渔时偶然发现的一片桃花林的景象。

在这里,桃花林沿着河岸两侧延伸数百步,并没有其他的杂树,而地面上芳草色彩鲜艳,与满地的桃花瓣相互映衬,形成了一幅生动而美丽的春天画卷。这里展现了大自然桃花源的怡人风景,也展现了大自然的蓬勃生命力。

当渔人穿过洞口,来到桃花源内时,发现洞内是另一番让人心旷神怡的景象:

“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属”,这样一幅优美的田园风光图,给人以纯净的美好感觉。

“阡陌交通,鸡犬相闻”,体现了桃花源内安然祥和、富饶的生活,而生活在桃花源的人们,衣着“悉如外人”,由此可见,他们的生活并不会因为与外界隔绝而落魄,在桃花源中生活的人们是幸福的。

“黄发垂髫,并怡然自得”,展现了老人和孩子的快乐,可以看得出来桃花源人生活的和美与幸福。

在《桃花源》中,作者陶渊明通过借渔夫的身份,从渔夫的所见所闻,描写了他心中理想的乌托邦世界:

在开阔平坦的地理环境中,排列得整齐有序的房屋,人们在这里过着幸福安稳、平等自由的生活。

在这个宁静而充满生机的乡村氛围中,作者为我们呈现了一个物质丰富、环境优美、布局合理、井然有序的居住环境。

从表面上看,《桃花源记》所描述的是一个距离现实生活甚远的虚构故事,但实际上却是作者终其一生都在寻找心灵的皈依:

这片宁静美丽的桃花源,是作者天然的隐士风度,以及其对隐逸生活的向往,使他构思了这个世外桃源的乌托邦理想世界。

《桃花源记》中将真实与虚幻完美的结合在一起,让人读了之后仿佛产生一种亦真亦幻的精神远游。

世外桃源,既是作者对理想生活的向往和追求,也是当时老百姓的心愿,也是千百年来人们心中美丽的梦,梦中的世外桃源,一直都是人们心中那穿透历史的耀眼光芒。

(图片来源:网络,侵删)

作者简介:多平台创作者,花茶养生达人,著有散文合集《幸福那些小事情》。读书养人,花茶养生,用读书和花茶成就健康、不断成长的人生。