华为最新折叠屏手机Pura X自3月20日发布以来,因常务董事余承东“人人都买得起”的宣言陷入舆论风暴。一边是定价7499元起的高端定位与“普惠”口号的矛盾争议,另一边却是预售网传已售空的亮眼数据。

这场被网友戏称为“华为式凡尔赛”的营销事件,究竟是一场精心策划的流量狂欢,还是一次脱离现实的品牌危机?

流量狂飙:争议声量下的破圈效应

梗文化传播:从“余总重新定义‘人’”到“月薪五千得攒一年半”,衍生表情包和段子覆盖全平台;

阶层议题发酵:国家统计局2024年数据显示,中国城镇居民月均收入约4417元,Pura X定价相当于其1.7个月收入,农村居民则需4.1个月收入,收入差距与消费主义的碰撞引发社会反思;

营销策略的双刃剑:刻意争议还是失控翻车?

业界对华为此次营销的评价呈现两极分化:

1. 流量派的胜利论

预期管理陷阱:通过发布会前“颠覆性创新”“意想不到”等话术拉高期待,再利用价格落差制造话题,类似奢侈品“锚定效应”激发讨论;

圈层穿透组合拳:捆绑京东PLUS年卡、哔哩哔哩大会员等权益包,将目标用户从商务精英扩展至Z世代;分期付款(月供625元)则降低决策门槛,预售订单中35%选择分期;

高管IP化运营:余承东“自嘲式公关”消解抵触情绪,其直播回应“虚心接受批评”的片段播放量超2亿次,实现“黑红”流量转化。

2. 品牌派的警示论

高端定位危机:Pura X定价卡位在Mate系列(8000+)与Nova系列(3000-5000)之间,导致“高端不够尊贵,普惠不够亲民”的认知混乱;

技术叙事断裂:过度强调价格导致用户忽视铰链技术、鸿蒙5.0系统等创新,部分消费者质疑“为营销牺牲产品传播重心”;

行业启示录:争议背后的消费电子困局

Pura X事件折射出科技行业的深层矛盾:

技术普惠的悖论:折叠屏因成本限制难以真正“平民化”,华为试图通过价格下探(对比三星Z Fold6的12999元)扩大市场,却陷入“既要高端溢价,又要大众销量”的两难;

营销内卷的代价:从“硬件参数战”转向“话题造势战”,但过度依赖争议性营销可能透支品牌信任资产;

结语:流量狂欢后的长期命题

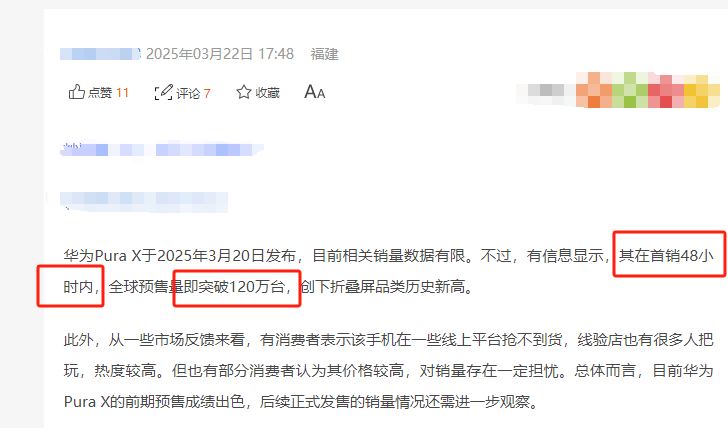

尽管Pura X预售数据亮眼,但其舆情风波暴露的不仅是华为的营销争议,更是整个消费电子行业在技术创新、市场定位与用户沟通间的失衡。当余承东在直播中坦言“要改进”时,或许暗示着华为将调整策略:如何让“人人都买得起”不再是一句撕裂社会的口号,而是通过子品牌分级(如传闻中的Nova折叠屏系列)实现真正的市场覆盖。这场营销实验的最终价值,或许在于提醒行业:流量可以短期造势,但品牌的长期生命力仍需回归“技术敬畏与用户尊重”的平衡点。

(本文综合自华为发布会、公开财报及行业分析报告,图源来自网络,侵权删)