在余姚慈溪这片土地上,施姓宛如一颗历经岁月沉淀的明珠,散发着独特的光芒。据余姚市公安局 2012 年 6 月统计,施姓在当地户籍人口中占据着重要地位,以 11998 人的数量,位居各姓人口的第十八位 。这一数据直观地展现了施姓在当地人口构成中的规模,绝非一个小众姓氏。

施姓在余姚的地名分布中留下了深刻的足迹。全市范围内,带施字的地名多达 20 余个 。其中,直接冠名 “施家” 的自然村就有 6 个,行政村有马渚镇的大施巷村。这些以 “施” 命名的地方,仿佛是施姓家族历史的鲜活见证者,默默诉说着往昔的故事。当我们漫步在这些村落,抚摸着古老的建筑,行走在熟悉的小道上,能真切感受到施姓先辈们在此生活、繁衍的痕迹。这些地名不仅仅是地理标识,更是施姓家族文化传承的载体,承载着一代又一代施姓人的记忆与情感。 探寻施姓在余姚慈溪的渊源,意义非凡。它如同打开一扇通往历史深处的大门,让我们得以了解这片土地上先辈们的奋斗历程、家族传承以及文化融合。姓氏渊源是地域文化的重要组成部分,通过对施姓渊源的研究,能深入挖掘余姚慈溪的历史底蕴,丰富对当地文化的认知。这一探寻也能增强施姓后人的家族认同感与归属感,让他们在追根溯源中,找到自己的根脉所在,传承和弘扬家族的优良传统。

一、施姓起源:多源汇聚的姓氏长河 (一)姬姓起源:始祖施父尾的故事

(一)姬姓起源:始祖施父尾的故事施姓的起源,犹如一条汇聚了众多支流的长河,其中,姬姓分支是最为重要的源头之一。据《通志・氏族略》《元和姓纂》等史籍记载 ,在春秋时期,鲁国的鲁惠公姬弗涅有一个儿子,名为姬尾生,字施父,人们尊称他为施父尾。在鲁桓公姬轨(姬允)执政的公元前 711 年至前 694 年期间,施父尾凭借自身的才华,成为了鲁国的大夫。他精通音律,有着超乎常人的敏锐洞察力。曾有一次,曹国太子来访,在欣赏音乐的过程中,施父尾通过观察太子赏乐时姿态的细微变化,竟断言曹国国君曹伯将不久于人世。令人惊叹的是,后来事实果然应验了他的预言。这一事件,充分展现了施父尾的非凡智慧,也让鲁桓公对他的才华深感敬重,并委以重任。此后,施父尾凭借自己的能力,在政治舞台上崭露头角,成为了春秋时期的名臣。

时光流转,施父尾的后代也传承着家族的荣耀。到了他的五世孙姬孝叔这一代,为了彰显家族的独特性,干脆以先祖施父尾的字 “施父” 为姓氏,称为少施氏,也作施父氏。随着时间的推移,为了方便称呼,家族姓氏又进一步省文简化为单姓施氏。自此,施姓以这种独特的方式,在历史的长河中正式确立,并世代相传,这一支施姓也被后世尊称为施氏正宗 。施父尾作为施姓的得姓始祖,他的智慧与成就,为施姓家族的发展奠定了坚实的基础,其事迹也成为了家族传承中的宝贵财富,激励着一代又一代的施姓后人。

(二)其他起源说法简述除了姬姓这一主要源头,施姓还有其他的起源。上古时期,夏朝曾存在一个诸侯国,名为施国,其故址在今湖北省恩施县一带 。夏桀被商汤所灭后,施国也随之灭亡,施国的公族子孙为了铭记故国,便以国名为姓氏,称施氏。这一来源的施姓,承载着古老的历史记忆,见证了朝代的更迭与变迁。

商朝时期,施姓还有一支源于 “殷民七族”。周武王姬发灭商后,将弟弟姬康叔封为卫侯,并把商朝遗民中的陶氏、施氏、繁氏(邽氏)、锜氏、饥氏、樊氏和终葵氏等七族赐予他管理 。其中的施氏,在商王朝时期是专职制作旌旗的工匠,古称 “旌、旗、帜” 为 “施”,其族人子弟后代便以职业为氏族称谓,世代称施氏。这一支施姓,与古代的手工业技艺紧密相连,反映了当时社会的分工与行业传承。

此外,施姓还有一些小众的起源。比如,源于方姓,明朝大儒方孝孺被明成祖朱棣杀害后,其同姓族人为躲避株连,有改称施氏者,因为 “施” 字拆开为 “方人也” 。另外,历史上还有众多他族改姓的情况,如云南白族以海螺为图腾的氏族,汉姓为施;明、清时云南土司有施姓;世居沈阳之满洲人有此姓;今京、彝、苗、蒙古、羌、傣、怒、纳西、僳僳等族也有施姓。这些不同民族的加入,使得施姓的内涵更加丰富多元,体现了民族融合在姓氏发展中的深刻影响。

二、施姓在余姚慈溪的发展脉络 (一)施宿:奠定余姚施姓根基的关键人物

(一)施宿:奠定余姚施姓根基的关键人物在余姚施姓的发展历程中,施宿是一位举足轻重的人物,他如同基石一般,为余姚施姓的繁荣奠定了坚实的基础。施宿,字武子 ,出生于湖州吴兴的一个官宦世家,其父施元之曾任右司谏,后徙居长兴。良好的家庭环境,赋予了施宿深厚的文化底蕴与高尚的品德修养。

宋绍熙四年(1193 年),施宿凭借自身的才学,在科举考试中脱颖而出,考中进士。这一成就,不仅为他个人的仕途开启了大门,也为他日后在余姚的作为埋下了伏笔。庆元二年(1196 年),施宿被任命为余姚县令,自此,他与余姚这片土地结下了不解之缘。

当时的余姚,姚北沿海地区饱受海潮侵袭之苦,土堤在汹涌的潮水面前显得脆弱不堪,频繁溃损,百姓的生命财产安全受到了极大的威胁。面对这一严峻的形势,施宿看在眼里,急在心里。他深知,要想让百姓过上安稳的生活,就必须解决海潮的问题。于是,他毅然决定对姚北沿海部分土堤进行改造,将其修筑为石堤。

在那个时代,修筑石堤并非易事。不仅需要大量的人力、物力和财力,还需要面对诸多技术难题。然而,施宿并没有被困难吓倒。他深入民间,广泛听取百姓的意见和建议,了解他们对于海堤修筑的想法和需求。同时,他积极筹措资金,组织人力,精心规划修筑方案。在施工过程中,他亲自到现场指挥,监督工程进度和质量,确保每一个环节都不出差错。

经过不懈的努力,施宿终于成功地将部分土堤改造成了石堤。这一举措,犹如一道坚固的屏障,有效地抵御了海潮的侵袭,极大地减少了潮患对百姓的危害。百姓们对施宿的功绩感激不已,他们用质朴的语言表达着对施宿的敬重与爱戴,民谚有云:“若不筑海塘,民遭海水殃。若无施父母,民落鱼龙口。” 这一民谚,生动地体现了施宿修筑海塘的功绩对百姓生活的重大影响,也反映出百姓对他的深厚情感 。

施宿的功绩不仅仅在于修筑海塘。在任期间,他还关心百姓的生活疾苦,积极推动各项民生事业的发展。他致力于改善农业生产条件,兴修水利设施,促进了当地农业的繁荣。他注重教育事业的发展,大力兴办学校,培养人才,为余姚的文化传承和发展做出了重要贡献。他的这些作为,使得余姚呈现出百废俱兴的良好局面,百姓们的生活得到了显著改善。

由于施宿在余姚任职期间政绩卓著,他后来被升任为绍兴府通判。然而,余姚的百姓对他念念不忘。嘉定十六年(1223 年),施宿欲告老还乡时,余姚的父老乡亲们纷纷涌上街头,载道恳留。他们的真诚与热情,让施宿深受感动。最终,施宿决定定居在余姚县城龙泉山东麓的邓家巷。此后,他便在这片他深爱的土地上,度过了自己的晚年时光。施宿去世后,葬于游源山坞。他的墓地,成为了后人缅怀他功绩的重要场所。

元时,朝廷为了表彰施宿修筑海塘的功绩,敕封他为捍海侯,并在浒山城西的庙山建捍海侯祠,世食庙祀。这一举措,不仅是对施宿个人功绩的高度认可,也使得施宿的形象在余姚百姓心中更加崇高。施宿的事迹,如同璀璨的星辰,在余姚的历史长河中闪耀着永恒的光芒。他的精神,激励着一代又一代的余姚人,为了家乡的繁荣富强而不懈努力。

(二)施宿后裔的分支繁衍1. 龙山施氏:施时元一脉及 “敦仁堂” 的发展明初,施宿的七世孙施景祐,生有三子,他们如同三颗种子,在不同的地方生根发芽,开枝散叶。其中,长子施时元选择留在县城,成为了龙山施氏的始祖。龙山施氏以 “敦仁堂” 为堂号,这一堂号承载着家族的精神内核,寓意着家族成员要崇尚敦厚、仁爱之风。

《龙山施氏宗谱》始修于元延祐元年(1314 年),这部宗谱宛如一部家族的史诗,详细记录了龙山施氏的发展历程。它见证了家族的兴衰荣辱,传承着家族的血脉与文化。经过多次修订,今存民国十一年(1922 年)八修本全十二册,藏于上海图书馆。这部珍贵的宗谱,成为了后人研究龙山施氏家族历史的重要依据。

在龙山施氏的发展过程中,涌现出了许多杰出的人物。其中,明都察院副都御史、赠户部尚书、谥忠介施邦曜,便是家族中的佼佼者。施邦曜,字尔韬,号四明 。他自幼聪慧好学,勤奋刻苦,展现出了非凡的才华。在万历四十一年(1613 年),施邦曜考中进士,从此踏上了仕途。

施邦曜在任工部营缮主事时,负责修缮乾清、坤宁两宫。这是一项艰巨而重要的任务,然而施邦曜凭借着自己的智慧和才能,出色地完成了任务。他不阿谀奉承魏忠贤,展现出了高尚的品德和坚定的立场。在担任漳州知府期间,他看到当地百姓迷信鬼神,每年耗费大量钱财用于祭祀,便果断采取措施,拆毁了千余座淫祠,将这些祠庙的材料用于修建桥梁、学宫等公共设施。这一举措,不仅改变了当地的社会风气,也为百姓带来了实实在在的好处。

在担任福建副使时,施邦曜又成功平定了红夷的侵犯,展现出了卓越的军事才能。他在担任左副都御史时,直言敢谏,弹劾了福建巡抚朱一冯等人的罪行,为朝廷的清明做出了贡献。施邦曜的一生,充满了传奇色彩。他在甲申之变时,以身殉国,其忠诚和爱国精神,令人敬佩不已。他的事迹,成为了龙山施氏家族的骄傲,也激励着家族后人要以他为榜样,为国家和社会做出贡献。

2. 姚江施氏:施赋美分支与 “敦厚堂” 的传承施景祐的次子施赋美,选择了迁居双雁乡万太坞(今属梨洲街道),在这里,他开创了姚江施氏一脉。姚江施氏以 “敦厚堂” 为堂号,这个堂号体现了家族对敦厚、朴实品质的追求,希望家族成员能够秉持这种品质,和睦相处,共同发展。

《姚江施氏宗谱》始修于清道光二十二年(1842 年),它记录了姚江施氏从迁居此地后的家族繁衍、迁徙、家族成员的事迹等信息。这部宗谱历经多次修订,今存清光绪三十二年(1906 年)三修本全四册,藏于中国社科院历史所。它是姚江施氏家族文化的重要载体,为后人了解家族的历史和文化提供了宝贵的资料。

在漫长的岁月里,姚江施氏家族在这片土地上辛勤耕耘,繁衍生息。家族成员们传承着 “敦厚堂” 的精神,以敦厚的品德和勤劳的双手,创造着美好的生活。他们在当地与其他家族相互交流、融合,共同推动着地方社会的发展。随着时间的推移,家族的人口逐渐增多,分布范围也逐渐扩大。一些家族成员外出经商、求学,将家族的文化和精神传播到了更远的地方。在这个过程中,姚江施氏家族不断吸收新的元素,丰富着自身的内涵,同时也保持着家族的传统特色。

3. 眉山施氏:施希仲一支及 “尊亲堂” 的故事施景祐的三子施希仲,迁居到了云柯乡眉山(今属慈溪市宗汉街道),成为眉山施氏的始祖。眉山施氏以 “尊亲堂” 为堂号,强调家族成员要尊重长辈、关爱亲人,传承家族的亲情文化。

《眉山施氏宗谱》始修于清乾隆八年(1743 年),它如同一位忠实的记录者,详细记载了眉山施氏家族的发展轨迹。从家族的迁徙历程,到家族成员的生老病死、婚丧嫁娶,再到家族的重大事件和荣誉,宗谱都一一记录在案。经过多次修订,今存民国三十六年(1947 年)五修本全十六册,藏于宗汉街道玉字地。这部宗谱,不仅是家族历史的见证,更是家族成员之间情感联系的纽带。

在慈溪市宗汉街道,眉山施氏家族逐渐发展壮大。家族成员们以 “尊亲堂” 的精神为指引,重视家族的团结和亲情的维系。在农业生产方面,他们勤劳耕作,不断改良种植技术,提高农作物的产量,为家族的生存和发展奠定了物质基础。在家族教育方面,他们注重培养子弟的品德和学识,鼓励他们通过读书考取功名,为家族争光。在社会交往中,他们与邻里和睦相处,互帮互助,赢得了良好的社会声誉。随着时间的推移,眉山施氏家族在当地形成了一定的规模和影响力,成为了当地的名门望族之一。

4. 烛溪施氏:施宗仁、施洪两支及 “亲亲堂” 的发展脉络明初,施宿的九世孙施宗仁,从县城龙山迁居到烛溪乡(今属马渚镇)。在这里,他开枝散叶,传二代分敏道、敏政、敏行三派。施宗仁的迁居,为烛溪地区带来了施姓家族的新血脉。他和他的后代们在这片土地上辛勤劳作,努力开拓,逐渐在烛溪乡站稳了脚跟。

至明代中叶,施宿的十二世孙施洪,也从县城龙山迁居到烛溪乡茹墟施家漕头。施洪的到来,进一步壮大了烛溪地区的施姓家族力量。施宗仁支与施洪支共同构成了烛溪施氏,他们以 “亲亲堂” 为堂号,寓意着家族成员之间要亲密无间,相互关爱,体现了家族对亲情的重视和对团结的追求。

《烛溪施氏宗谱》始修于清乾隆十三年(1748 年),它记录了烛溪施氏家族从不同分支汇聚到烛溪乡后的发展历程。从家族成员的繁衍情况,到家族在当地的社会活动,再到家族与其他家族的关系,宗谱都有着详细的记载。今存民国三十年(1941 年)五修本全十册,藏于河北大学图书馆等。这部宗谱,成为了研究烛溪施氏家族历史和地方社会文化的重要资料。

在烛溪乡,烛溪施氏家族逐渐发展成为一个庞大的家族群体。他们在农业、商业等领域都有所发展,家族成员们凭借着自己的智慧和努力,在当地社会中占据了一席之地。在家族文化方面,他们传承着 “亲亲堂” 的精神,注重家族内部的团结和互助。每逢重要节日或家族庆典,家族成员们都会聚集在一起,共同缅怀祖先,增进亲情。在教育方面,家族也十分重视,培养出了许多优秀的人才,为家族的发展和地方的建设做出了贡献。

5. 祥墅、沙墅施氏:施有华后裔的分支及 “锡祉堂”“雍睦堂”“奉先堂” 的情况,突出施叔范的事迹明代后期,施宿的十五世孙施有华,从县城龙山迁居到云柯乡眉山。之后,施有华的后裔分为祥墅、沙墅两派,在坎墩一带聚族而居。这两派施氏家族,各自有着独特的发展轨迹和家族文化。

祥墅施氏以 “锡祉堂” 为堂号,寓意着家族希望得到上天的赐福,过上幸福美满的生活。《余姚祥墅施氏宗谱》今存清宣统元年(1909 年)一册,藏于上海图书馆。这部宗谱虽然数量有限,但却承载着祥墅施氏家族的珍贵记忆,记录了家族从迁居到祥墅后的发展历程,为后人了解家族的起源和发展提供了重要线索。

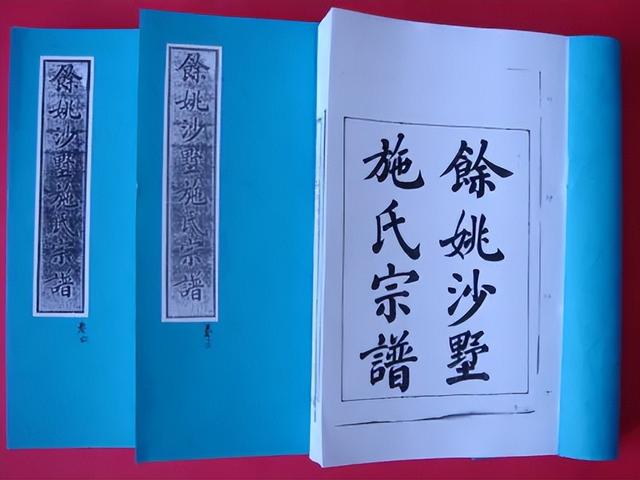

沙墅施氏后来衍为 “雍睦堂” 和 “奉先堂” 两个祠堂。这两个祠堂,如同家族的精神象征,分别代表着家族对和睦相处和尊崇祖先的追求。“雍睦堂” 强调家族成员之间要和谐融洽,团结友爱;“奉先堂” 则突出了对祖先的敬重和缅怀之情。两堂曾于民国二十年(1931 年)合修《余姚沙墅施氏宗谱》,今慈溪市档案馆存有此谱的残本复印本。虽然宗谱有所残缺,但它依然是研究沙墅施氏家族历史的重要资料,从中可以窥探到家族的发展脉络和文化传承。

在沙墅施氏家族中,民国时期的诗人施叔范是一位杰出的代表人物。施叔范,原名学范,号味辛,别号白萍 。他自幼受到家族文化的熏陶,对文学产生了浓厚的兴趣。他一生创作了大量的诗歌作品,其诗作风格独特,情感真挚,充满了对生活的热爱和对社会的关注。

施叔范的诗歌题材广泛,涵盖了山水田园、思乡之情、人生感悟等多个方面。他的山水田园诗,描绘了大自然的美丽风光,让人仿佛身临其境;他的思乡诗,饱含着对家乡的深深眷恋,触动着人们内心最柔软的地方;他的人生感悟诗,则蕴含着对人生的深刻思考,给人以启迪。施叔范与当时的文人墨客多有交往,他与余姚的宋云彬、楼适夷,慈溪的励建侯、张载阳等都有着深厚的友谊。他们相互唱和,交流文学心得,共同推动了当地文学的发展。施叔范的诗歌成就,不仅为沙墅施氏家族赢得了荣誉,也为地方文化的繁荣做出了重要贡献。他的作品,成为了家族文化和地方文化的宝贵财富,至今仍被人们传颂和研究。

(三)施炎后裔在余姚的分布与发展在余姚的施姓家族中,除了大部分是施宿的后代外,还有一部分是施炎的后裔。施炎,字寿二,他的人生轨迹充满了变迁。始居桐乡县乌镇的他,后来徙居蕲州(今湖北蕲春县)。南宋祥兴元年(1278 年),施炎宦居余姚县烛溪乡峨眉山北厥(今属马渚镇),在这里,他开创了大施巷施氏一脉,堂号为 “奉思堂”,寓意着家族成员要心怀感恩,思念先辈的恩泽。

《余姚大施巷施氏宗谱》始修于清康熙四十五年(1706 年),这部宗谱见证了大施巷施氏家族的发展历程。它记录了家族从施炎开始,在余姚这片土地上的繁衍、迁徙以及家族成员的事迹等信息。经过多次修订,今存民国二十年(1931 年)三修本全十二册,藏于浙江图书馆。这部宗谱,成为了大施巷施氏家族传承家族文化、维系家族情感的重要纽带。

清康熙年间,施炎的后裔施存礼自大施巷迁居县城龙泉山麓,在这里,他们形成了龙山施氏(益理堂)。龙山施氏(益理堂)以 “益理堂” 为堂号,体现了家族对追求真理、崇尚正义的理念。《余姚龙山施氏家谱》始修于清嘉庆十八年(1813 年),记录了这一支施氏家族在龙泉山麓的发展情况。今存清光绪二十九年(1903 年)二修本全二册,藏于上海图书馆。这部家谱,为后人了解这一支施氏家族的历史提供了重要的依据。

清初,施炎的十二世孙施业祖,自大施巷迁居同邑东庄大成房(今属马渚镇),开创了丰溪大成房施氏,堂号为 “志远堂”,寓意着家族成员要有远大的志向和抱负。《余姚丰溪大成房施氏宗谱》今存民国十三年(1924 年)一修本全一册,藏于上海图书馆。这部宗谱虽然只有一册,但却记录了丰溪大成房施氏家族的起源和早期发展情况,对于研究这一支施氏家族的历史具有重要的价值。

施炎后裔的这几支施氏家族,在余姚的不同地方落地生根,发展壮大。他们在各自的聚居地,传承着家族的文化和传统,与当地的其他家族相互交流、融合,共同推动着地方社会的发展。在农业生产方面,他们勤劳耕作,不断提高农业生产技术,为当地的农业发展做出了贡献。在商业领域,一些家族成员积极经商,促进了地方经济的繁荣。在文化教育方面,家族也十分重视,培养出了许多优秀的人才,为地方文化的传承和发展注入了新的活力。

三、施姓在余姚慈溪的迁徙轨迹 (一)历史上的人口迁移背景

(一)历史上的人口迁移背景施姓在余姚慈溪的迁徙,与中国历史上的人口迁移大背景紧密相连。秦汉时期,国家大一统,政治相对稳定,经济也在逐步发展。然而,由于北方地区时常面临战乱和自然灾害的侵袭,为了寻求更安稳的生活环境,许多人开始向南方迁徙。施姓族人也在这一浪潮中,逐渐向南方播衍,为后来在余姚慈溪等地的定居奠定了基础。

魏晋南北朝时期,是中国历史上的动荡时期,战乱频繁,社会秩序混乱不堪。“白骨露于野,千里无鸡鸣”,正是当时社会的真实写照。北方少数民族不断南下侵扰,中原地区战火纷飞,百姓苦不堪言。为了躲避战乱,大量北方人口被迫南迁。施姓族人也深受其害,纷纷背井离乡,跟随南迁的队伍来到江南地区。他们在湖州一带形成了较大的聚居地,这里相对稳定的环境,为施姓的发展提供了契机。经过长期的繁衍,施姓人口逐渐增多,家族势力也日益壮大。

唐宋时期,中国经济重心进一步南移。唐朝的繁荣昌盛,使得南方地区的经济得到了快速发展,吸引了更多的人前来定居。到了宋朝,南方的经济已经超过了北方,成为全国的经济中心。余姚慈溪地区凭借其优越的地理位置和丰富的自然资源,成为了人们向往的定居之地。施姓族人也抓住了这一历史机遇,陆续迁徙到这里。他们在这里开垦荒地,发展农业,积极参与当地的经济建设,与当地的其他家族共同推动了地区的繁荣发展。

(二)余姚慈溪施姓内部的迁徙情况在余姚慈溪地区内部,施姓也因各种原因产生了多次迁徙。明初,施宿的七世孙施景祐的三个儿子,就分别迁徙到了不同的地方,开启了各自家族的发展篇章。长子施时元留在县城,成为龙山施氏的始祖。县城作为政治、经济和文化的中心,拥有更为丰富的资源和机遇。施时元及其后代在这里,借助县城的优势,在仕途、商业和文化等领域都取得了一定的成就。明都察院副都御史施邦曜,便是龙山施氏的杰出代表,他的功绩和声誉,不仅为家族争光,也为县城的发展做出了贡献。

次子施赋美迁居双雁乡万太坞,这里山水环绕,土地肥沃,适合农业生产。施赋美及其后代在这里扎根,以农耕为主,勤劳耕作,逐渐发展壮大。他们传承着家族的文化和传统,与当地的自然环境和谐相处,形成了独特的家族文化。姚江施氏在这片土地上,历经数百年的繁衍,人口逐渐增多,分布范围也逐渐扩大,成为当地的名门望族之一。

三子施希仲则选择了云柯乡眉山作为定居地。眉山地区交通便利,商业活动相对活跃。施希仲及其后代在这里,除了从事农业生产外,还积极参与商业活动,与外界的交流频繁。他们凭借着聪明才智和勤劳努力,在商业领域取得了一定的成绩,家族的经济实力不断增强。眉山施氏在当地的社会地位也逐渐提高,成为了推动当地经济发展的重要力量。

此后,施宿的九世孙施宗仁从县城龙山迁居烛溪乡。烛溪乡水资源丰富,灌溉便利,有利于农业的发展。施宗仁及其后代在这里,充分利用当地的自然条件,发展农业生产,种植了各种农作物,实现了粮食的自给自足。他们还注重家族的教育,培养了许多优秀的人才,为家族的长远发展奠定了基础。

到了明代中叶,施宿的十二世孙施洪也从县城龙山迁居到烛溪乡茹墟施家漕头。施洪的到来,进一步壮大了烛溪地区的施姓家族力量。施宗仁支与施洪支相互扶持,共同发展,他们在烛溪乡形成了一个庞大的家族群体。他们在当地修建祠堂,祭祀祖先,传承家族的文化和传统。在社会交往中,他们与邻里和睦相处,互帮互助,赢得了良好的社会声誉。

明代后期,施宿的十五世孙施有华从县城龙山迁居到云柯乡眉山,之后其后裔又分为祥墅、沙墅两派,在坎墩一带聚族而居。坎墩地区地理位置优越,靠近海边,渔业资源丰富。祥墅、沙墅施氏家族在这里,除了从事农业生产外,还积极发展渔业,他们出海捕鱼,将捕获的鱼贩卖到周边地区,增加了家族的经济收入。在家族文化方面,他们各自保持着独特的堂号和家族传统,“锡祉堂”“雍睦堂”“奉先堂” 等堂号,体现了家族对幸福、和睦和尊先的追求。

这些内部的迁徙,使得施姓在余姚慈溪地区的分布更加广泛,家族势力也不断壮大。施姓族人在不同的地方,根据当地的自然环境和社会条件,发展出了不同的经济模式和家族文化。他们在迁徙过程中,不断适应新的环境,与当地的其他家族相互交流、融合,共同推动了余姚慈溪地区的社会发展和文化繁荣。

四、文化传承:宗谱与堂号中的施姓记忆 (一)重要宗谱介绍

(一)重要宗谱介绍宗谱,犹如一部部家族的史书,承载着施姓家族的历史记忆与文化传承。在余姚慈溪的施姓家族中,有几部宗谱尤为重要。

《龙山施氏宗谱》始修于元延祐元年(1314 年),今存民国十一年(1922 年)八修本全十二册,藏于上海图书馆。这部宗谱以详实的笔触,记录了龙山施氏从始祖施时元开始的家族繁衍历程。从家族成员的世系传承,到他们的生平事迹、婚姻嫁娶,再到家族的迁徙轨迹,都能在宗谱中找到线索。它不仅是家族血脉延续的记录,更是研究当时社会、经济、文化等方面的珍贵资料。通过宗谱,我们能了解到家族在不同历史时期的发展状况,以及家族成员在社会中的地位和作用。

《姚江施氏宗谱》始修于清道光二十二年(1842 年),今存清光绪三十二年(1906 年)三修本全四册,藏于中国社科院历史所。这部宗谱主要记录了姚江施氏的家族历史。它见证了家族在双雁乡万太坞的扎根与发展,记录了家族成员们在这片土地上辛勤耕耘、繁衍生息的过程。宗谱中记载的家族成员的事迹,有的展现了他们的勤劳善良,有的体现了他们的智慧勇敢,这些事迹成为了家族传承的精神财富。同时,宗谱中关于家族祭祀、家规家训等方面的记载,也反映了当时家族的文化传统和价值观念。

《眉山施氏宗谱》始修于清乾隆八年(1743 年),今存民国三十六年(1947 年)五修本全十六册,藏于宗汉街道玉字地。该宗谱详细记录了眉山施氏的家族发展脉络。从施希仲迁居云柯乡眉山开始,宗谱记录了家族历经数百年的变迁。在这个过程中,家族成员们不断开拓进取,在农业、商业等领域都取得了一定的成就。宗谱中还记载了家族与当地其他家族的交往情况,这对于研究当时的地方社会关系具有重要的参考价值。

此外,《烛溪施氏宗谱》始修于清乾隆十三年(1748 年),今存民国三十年(1941 年)五修本全十册,藏于河北大学图书馆等,它记录了烛溪施氏的家族发展;《余姚祥墅施氏宗谱》今存清宣统元年(1909 年)一册,藏于上海图书馆,记载了祥墅施氏的家族情况;《余姚沙墅施氏宗谱》虽仅存民国二十年(1931 年)合修本的残本复印本于慈溪市档案馆,但仍为研究沙墅施氏提供了重要线索;《余姚大施巷施氏宗谱》始修于清康熙四十五年(1706 年),今存民国二十年(1931 年)三修本全十二册,藏于浙江图书馆,展现了大施巷施氏的家族传承;《余姚龙山施氏家谱》始修于清嘉庆十八年(1813 年),今存清光绪二十九年(1903 年)二修本全二册,藏于上海图书馆,记录了龙山施氏(益理堂)的发展历程;《余姚丰溪大成房施氏宗谱》今存民国十三年(1924 年)一修本全一册,藏于上海图书馆,为研究丰溪大成房施氏提供了资料。这些宗谱,共同构成了余姚慈溪施姓家族的历史画卷,为后人追溯家族根源、了解家族文化提供了不可或缺的依据。

(二)堂号蕴含的家族精神堂号,是家族文化的重要标识,如同家族的精神旗帜,蕴含着丰富的家族文化与价值观。在余姚慈溪的施姓家族中,不同的堂号有着独特的内涵。

龙山施氏的 “敦仁堂”,强调 “敦仁” 二字,体现了家族对敦厚、仁爱品质的崇尚。家族成员们以仁为本,待人接物真诚友善,互帮互助。在社会生活中,他们秉持着仁爱之心,积极参与公益事业,关心邻里乡亲的疾苦。这种精神,不仅促进了家族内部的和谐团结,也为家族赢得了良好的社会声誉。

姚江施氏的 “敦厚堂”,突出 “敦厚” 的品质。家族希望成员们为人朴实、厚道,做事脚踏实地。在家族传承中,这种品质被代代相传,使得家族成员们在当地以诚信、善良著称。他们在与他人的交往中,坚守道德底线,不欺诈、不虚伪,赢得了他人的尊重和信任。

眉山施氏的 “尊亲堂”,重点在于 “尊亲”,即尊重长辈、关爱亲人。家族通过各种方式,强化成员对亲情的重视。在家族聚会、祭祀等活动中,晚辈们对长辈恭敬有加,聆听长辈的教诲,传承家族的传统。这种对亲情的重视,使得家族凝聚力极强,成员之间关系紧密,相互扶持,共同面对生活中的困难。

烛溪施氏的 “亲亲堂”,寓意着家族成员之间要亲密无间,相互关爱。家族成员们如同手足一般,在生活中相互照顾,在事业上相互支持。无论是遇到喜事还是难事,家族成员都会共同分享、共同承担,这种深厚的亲情,成为了家族发展的强大动力。

祥墅施氏的 “锡祉堂”,表达了家族对上天赐福的祈愿,希望家族能够幸福美满,繁荣昌盛。家族成员们在这种美好愿望的激励下,努力奋斗,积极进取,为家族的发展贡献自己的力量。他们通过勤劳的双手,创造财富,改善生活,同时也注重家族文化的传承,希望家族的福气能够延续下去。

沙墅施氏的 “雍睦堂” 和 “奉先堂”,“雍睦堂” 强调家族成员之间要和睦相处,以和为贵。在家族内部,倡导包容、理解,避免矛盾和纷争。当家族成员之间出现分歧时,会通过和平、友好的方式解决,维护家族的和谐稳定。“奉先堂” 则突出对祖先的尊崇和缅怀,通过祭祀祖先等活动,传承家族的历史和文化,让后人铭记祖先的功绩和教诲,激励后人不断前进。

这些堂号,不仅仅是一个名称,更是施姓家族文化的核心体现。它们承载着家族的历史记忆和精神追求,激励着一代又一代的施姓后人,传承家族的优良传统,为家族的发展和社会的进步贡献力量。

五、施姓名人:地域文化的璀璨明珠 (一)历史名人:施宿与施邦曜

(一)历史名人:施宿与施邦曜在余姚慈溪施姓的历史长河中,施宿与施邦曜宛如两颗璀璨的星辰,闪耀着独特的光芒。施宿,这位北宋时期的杰出人物,在余姚的历史上留下了浓墨重彩的一笔。他不仅在政治上有着卓越的成就,还在文化领域展现出非凡的才华。

宋绍熙四年(1193 年),施宿高中进士,这一成就为他开启了仕途的大门。庆元二年(1196 年),他担任余姚县令,在任期间,他始终心系百姓,将百姓的福祉放在首位。面对姚北沿海地区频繁遭受海潮侵袭的严峻问题,他毅然决定采取行动。他深入实地考察,广泛听取百姓的意见和建议,经过深思熟虑,制定了详细的海堤修筑方案。他亲自组织人力、物力,全力以赴投入到海堤的修筑工作中。在他的努力下,成功将部分土堤改造成石堤,这一举措有效地抵御了海潮的侵袭,极大地保障了百姓的生命财产安全。百姓们对他的功绩感恩戴德,将他视为救星,他的名字也深深地铭刻在百姓的心中。

施宿的贡献不仅仅局限于海堤修筑。他还积极推动当地的教育事业发展,重视人才的培养。他深知教育对于国家和社会的重要性,因此大力兴办学校,为学生们提供良好的学习环境和教育资源。他鼓励学生们勤奋学习,追求真理,培养了一批又一批优秀的人才。这些人才在各自的领域中发挥着重要的作用,为当地的发展做出了积极的贡献。

施宿在文化方面也有着卓越的成就。他与陆游、尤袤、杨万里、范成大等南宋著名诗人交游唱和,他们相互切磋诗艺,共同推动了当时文学的发展。施宿的诗作风格独特,情感真挚,充满了对生活的热爱和对社会的关注。他的诗作不仅在当时受到了广泛的赞誉,也对后世的文学创作产生了一定的影响。此外,施宿还参与了《嘉泰会稽志》的编纂工作,这部志书内容丰富,体例严谨,对研究当时的历史、地理、文化等方面具有重要的价值。施宿在编纂过程中,充分发挥了自己的学识和才华,为志书的质量提供了有力的保障。

施邦曜,作为明朝时期的重要官员,同样展现出了非凡的才能和高尚的品德。他自幼聪慧好学,勤奋努力,对知识有着强烈的渴望。在万历四十一年(1613 年),他考中进士,从此踏上了仕途。

施邦曜在仕途上始终秉持着清正廉洁的原则,坚守自己的道德底线。他不阿谀奉承权贵,敢于直言进谏,为国家和人民的利益发声。在任工部营缮主事时,他负责修缮乾清、坤宁两宫。面对这一艰巨的任务,他精心策划,合理安排,严格把控工程质量和进度。他亲自监督施工,确保每一个环节都符合要求。在他的努力下,乾清、坤宁两宫得以顺利修缮完成,为皇室提供了一个安全、舒适的居住环境。他的工作得到了上级的高度认可和赞扬。

在担任漳州知府期间,施邦曜展现出了卓越的治理才能。他深入了解当地的民情风俗,积极采取措施解决百姓的实际问题。他发现当地百姓迷信鬼神,每年耗费大量钱财用于祭祀,这不仅浪费了资源,还影响了百姓的正常生活。于是,他果断采取行动,拆毁了千余座淫祠,将这些祠庙的材料用于修建桥梁、学宫等公共设施。这一举措不仅改变了当地的社会风气,还为百姓提供了实实在在的便利。百姓们对他的决策拍手称快,对他的治理能力赞不绝口。

施邦曜在福建副使任上,成功平定了红夷的侵犯,展现出了出色的军事才能。他深知国家安全的重要性,因此积极加强军事防御,提高军队的战斗力。在面对外敌入侵时,他毫不畏惧,果断指挥,带领军队奋勇抵抗。他的军事策略和指挥能力得到了充分的发挥,最终成功击退了敌人,保卫了国家的领土完整和人民的安全。

施邦曜在左副都御史的职位上,更是直言敢谏,弹劾了福建巡抚朱一冯等人的罪行。他不畏强权,敢于揭露官员的腐败行为,为朝廷的清明和公正做出了重要贡献。他的弹劾行动引起了朝廷的高度重视,对整顿官场风气起到了积极的推动作用。

在甲申之变时,施邦曜以身殉国,展现出了高尚的爱国情怀和忠诚精神。他深知国家面临的危机,因此决心与国家共存亡。他宁死不屈,最终选择以自杀的方式来表达自己对国家的忠诚和热爱。他的事迹感动了无数人,成为了后人敬仰的楷模。

施宿和施邦曜的功绩和精神,不仅为施姓家族赢得了荣誉,也为余姚慈溪的地域文化增添了光彩。他们的故事激励着后人要勤奋学习,努力工作,为国家和社会的发展贡献自己的力量。他们的精神将永远传承下去,成为中华民族宝贵的精神财富。

(二)近代名人:施叔范在近代余姚慈溪的文化领域,施叔范是一位熠熠生辉的人物。他于 1904 年出生在今坎墩街道直塘村,自幼便展现出对文学的浓厚兴趣。最初在邻村私塾接受启蒙教育,稍长后,便跟随老师专门研究历史和诗词,沉浸在博大精深的文学世界中。这段学习经历,为他日后的文学创作奠定了坚实的基础。

1933 年秋天,施叔范前往上海,加入了名为 “哭社” 的文学团体。在这里,他与众多志同道合的文学爱好者相聚一堂,通过诗歌交流,结交了许多朋友。他们共同探讨诗歌的创作技巧,分享彼此的创作心得,互相启发,共同进步。施叔范在这个充满活力的文学氛围中,不断汲取养分,诗歌创作水平得到了显著提升。

“九一八” 事变后,全国掀起了强烈的爱国主义浪潮。施叔范积极投身于抗日救亡运动中,以笔为武器,在《新闻报》和《申报》上发表了多篇文章,大声疾呼抵抗侵略,表达了对国家命运的深切关注和对侵略者的无比愤慨。他的文字如同一把把利刃,刺向敌人的心脏,激发了广大民众的爱国热情。

施叔范还在余姚实获中学任教,将自己的知识传授给学生,培养他们的爱国情怀和民族精神。他参与了余姚县粮食运销处的工作,为保障当地百姓的粮食供应付出了努力。同时,他担任了余姚抗日自卫委员会的常务委员,积极组织和参与各种抗日救亡活动,为抗击日本侵略者贡献了自己的力量。

1941 年 4 月,余姚沦陷后,施叔范毅然在姚北成立了自卫委员会,并担任副主任。同年 7 月,他又挺身而出,组织建立了 “姚北抗日自卫大队”,并担任大队长。他带领队员们与汉奸和日本侵略者展开了激烈的斗争,给予敌人沉重的打击。他的英勇行动,让敌人对他怀恨在心,甚至悬赏巨额奖金购买他的头颅。然而,面对敌人的威胁,施叔范毫不畏惧,坚定地继续投身于抗日事业中。

为了躲避敌人的追捕,施叔范不得不离开家乡,避居于浙东和浙西的山区。在艰难的流亡岁月里,他用诗歌激励前线士兵,为他们送去精神上的支持和鼓舞。他的这些诗歌作品,充满了对胜利的坚定信念和对祖国的无限热爱,最终集结成了《流亡诗草》一书。这部诗集不仅是施叔范个人情感的抒发,更是那个特殊时代的真实写照,展现了中国人民不屈不挠的抗战精神。

施叔范一生创作了超过 1500 首诗歌,他的诗作风格多样,题材广泛,涵盖了对自然美景的赞美、对家乡的深深眷恋、对人生的深刻思考以及对社会现实的关注等多个方面。他的游记和诗歌作品曾在香港《大公报》上连载,受到了广大读者的喜爱和好评。他的诗歌语言优美,意境深远,常常能够引起读者的共鸣。

尽管在 “文化大革命” 期间,许多诗稿都散失了,但施叔范的文学成就依然不可磨灭。晚年,他回忆起自己的旧作,并创作了一些新的诗歌,如《寄台湾同胞》等,表达了对祖国统一的殷切期盼。他的儿子后来收集了他的古体诗和近体诗共 450 余首,整理出版了《施叔范遗诗》(初稿),让更多的人有机会领略到施叔范诗歌的魅力。

施叔范的文学成就和抗日事迹,对地方文化产生了深远的影响。他的诗歌作品成为了地方文化的重要组成部分,激励着一代又一代的人热爱文学,追求真理。他的抗日精神也成为了地方人民的精神支柱,鼓舞着人们在面对困难和挑战时,勇往直前,不屈不挠。他的存在,让余姚慈溪的文化更加丰富多彩,也为地方文化的传承和发展做出了不可磨灭的贡献。

六、施姓渊源探寻的意义与传承

探寻余姚慈溪施姓的渊源,宛如一场穿越时空的奇妙之旅。我们沿着历史的脉络,追溯到施姓的多源起源,见证了施姓在这片土地上的生根发芽、开枝散叶。从施宿这位关键人物奠定根基,到其后裔在不同地方的分支繁衍,每一个家族分支都有着独特的发展轨迹和深厚的文化底蕴。

施姓在余姚慈溪的迁徙,与历史的大背景紧密相连,又在当地内部呈现出丰富多样的路径,这不仅反映了人口流动的趋势,也展现了家族对生存环境的适应与开拓。宗谱和堂号,作为施姓文化传承的重要载体,承载着家族的记忆、价值观和精神追求,它们是家族凝聚力的源泉,让施姓后人在岁月的长河中始终铭记自己的根脉所在。

施姓的历史名人如施宿、施邦曜,近代名人如施叔范,他们以各自的才华、品德和贡献,为施姓家族增添了光彩,也为余姚慈溪的地域文化做出了不可磨灭的贡献。他们的事迹和精神,成为了家族传承的宝贵财富,激励着一代又一代的施姓后人奋勇前行。

姓氏文化是中华民族传统文化的重要组成部分,它承载着深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵。传承施姓文化,不仅是对家族历史的尊重和铭记,更是对中华民族优秀传统文化的传承和弘扬。通过研究姓氏渊源,我们能够更好地了解自己的家族,增强家族认同感和归属感。同时,这也有助于促进地域文化的繁荣,为社会的和谐发展提供强大的精神动力。让我们共同努力,传承和发扬施姓文化,让这一古老的姓氏在新时代焕发出更加耀眼的光芒 。