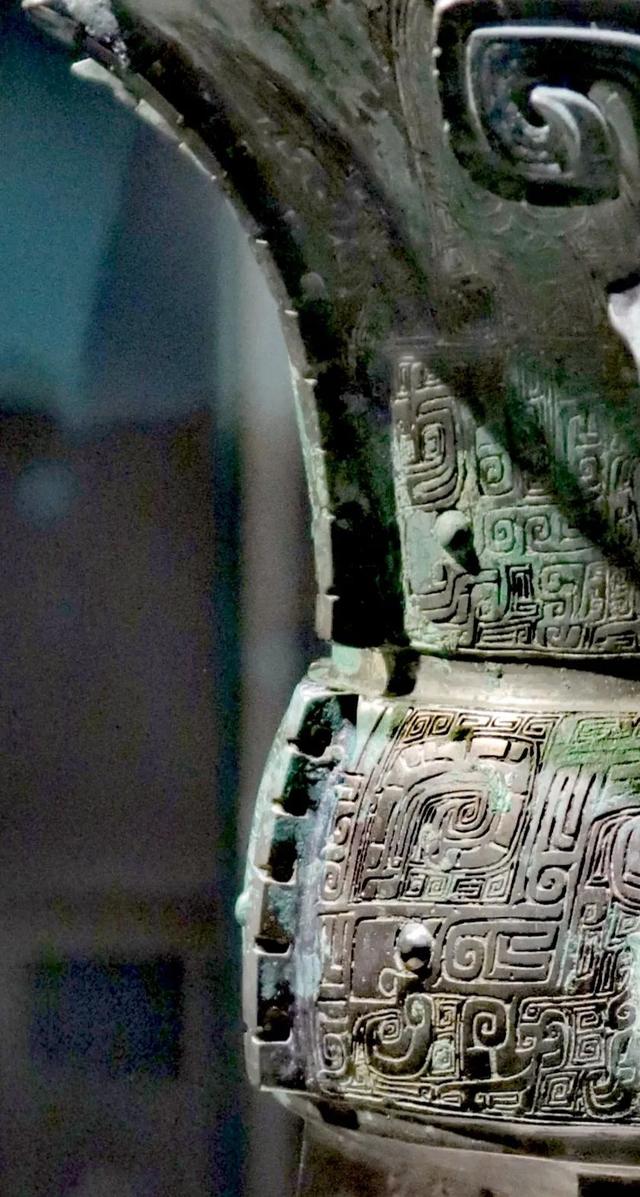

商代晚期兽面纹斝 藏于中国国家博物馆

铜斝jiǎ,体量偏大,圆口(也有方斝)、深腹、三足、两柱、一鋬,像超大号的爵,但是无流无尾。

一般认为,铜斝用于盛酒和温酒。也有研究者认为铜斝主要是祭祀时用来行祼礼的。

铜斝盛行于商代,进入西周就很少见了。因此藏有铜斝的博物馆并不多。另外,铜斝并无自名,“斝”是宋代人命的名。

这件兽面纹斝高50.2厘米、口径23.4厘米,侈口立柱,长颈矮腹,锥足兽鋬,器形高大,纹饰精美。

研究者在鋬与器身相接处的内侧观察到了楔入的铜榫钉。由此可知,鋬与器身是采用先分铸后插接的方式组合而成的。

插一句,分铸法在商代青铜器上很常见,不得不感叹古人的智慧。

器身以一条凹带横向分为颈部和腹部,并以五道扉棱和一兽首鋬竖向分为六等份。

扉棱较高,呈齿状,在口沿处尖刺而出,颇添气势。

颈部略收,纹饰有上下两层。上层为十二片蕉叶纹,内为头朝下的蝉纹,圆眼、尖嘴、三角身体;

下层以扉棱为鼻梁饰三个兽面纹,凸睛卷角,呲牙咧嘴,身体向两边展开折卷。

腹部微鼓,亦饰三个兽面纹,与颈部兽面纹对应,造型颇有些不同。

上下六个兽面,十二只眼睛,注视万物~

鋬为半环形,饰阴线纹饰,上部饰圆雕兽首。兽首臣目圆睛,小耳宽鼻,突吻尖牙,两角高高耸起外弯内勾。

三条锥足外撇,高21.2厘米,纹饰亦非常精美。

上半部饰对称的夔龙纹,头朝下,身向上,椭圆眼、长翘唇,横勾角、内卷尾。两个夔龙纹合在一起,又可看作是一个窄版兽面纹,有着双层大角。

下半部饰三角几何纹,又可看作是变形蝉纹。

左:商代中期铜斝

两个高大的斝柱立于口沿中心线位置。跟之前的铜斝相比,商代晚期的斝柱有两个显著特征:

一是大小。商代早中期铜斝的立柱比较小,后来逐渐发达和突出。到了商代晚期,斝柱可以用“高耸”一词来形容了。

二是位置。商代早中期铜斝的立柱更靠近没有鋬的那一端,后来逐渐向鋬方向移动,固定在了口沿中心线位置,也就是离鋬和离另一端距离差不多。

这件兽面纹斝的立柱高11.3厘米,柱帽为喇叭形,也有研究者称之为“塔形”。

柱帽上起六道扉棱,上下各饰一圈云雷纹,中部饰云雷纹组成的三角纹,顶部饰涡纹。

斝上立柱有何功能?上千年来人们争论不休,至今没有定论。我个人倾向于认为是挂滤布滤酒用的。

这件文物时间是商代晚期,出土于山西省吕梁市石楼县二郎坡,藏于中国国家博物馆,摄于三星堆博物馆临展《吉金铸史》。