在新中国的历史长河中,有这样两位科学家,他们的名字在很长一段时间里鲜为人知,他们的故事被岁月的尘埃所掩盖。然而,当历史的车轮缓缓转动,他们的功绩如同一颗颗璀璨的星辰,在浩瀚的宇宙中闪耀着耀眼的光芒。他们,就是王淦昌与邓稼先。

王淦昌,1907 年出生于江苏省常熟县。他自幼聪慧,对科学充满了浓厚的兴趣。1925 年,18 岁的王淦昌心怀 “科学报国、振兴中华” 之志,成为清华大学物理系第一届本科生,得到叶企孙、吴有训等名师的悉心传授。1930 年,王淦昌考取了江苏省官费留学生,远赴德国柏林大学读研究生,师从著名实验物理学家迈特纳教授。在德国期间,王淦昌展现出了卓越的科研天赋和刻苦的钻研精神,他常常在研究室待至深夜,研究室的大门每天夜里十点便会被锁上,王淦昌不得不翻越围墙才能回到宿舍。1933 年 12 月,年仅 26 岁的王淦昌顺利通过了博士论文答辩,人们都称他为 “Boy Doctor”(孩博士)。导师称赞王淦昌的才华就像朝阳喷射的霞光,希望他能留在自己身边,但怀着对祖国深深的感情,王淦昌还是选择了立刻回国,先后在山东大学、浙江大学担任教授,践行自己 “科学报国” 的誓言。

邓稼先,1924 年出生于安徽怀宁县。他家境殷实,父亲是北京大学和清华大学等学校的哲学系教授,在父亲的熏陶下,邓稼先从小就对学习产生了浓厚的兴趣。在那个战乱年代,邓稼先先后辗转北京、昆明和四川,才终于完成了学业。与父亲不同的是,邓稼先的学习方向是物理系,大学毕业后,邓稼先在北京大学担任了物理系助教一职。受到学生运动的影响,邓稼先深深地明白,想要让祖国强大起来,仅靠已有的知识是远远不够的,必须前往科技水平更高的西方国家。于是,1947 年,邓稼先毅然离开了中国,前往美国普渡大学深造。在美国留学期间,邓稼先的生活十分清苦,他经常连饭都吃不饱,但身体的劳累并没有影响他的学习。他成绩优异,不到两年的时间就获得了博士学位,而此时,他年仅 26 岁 。1949 年 10 月 1 日,新中国成立的消息传到了大洋彼岸,彼时的中国百废待兴,正值用人之际,而邓稼先因其出色的才华,深受美国学术界和政府的重视,他们试图用更诱人的条件,把邓稼先留在美国,但邓稼先并没有丝毫动心。1950 年,邓稼先放弃了美国优渥的生活条件和科研环境,回到了祖国,并投身到了国防建设中。

原本在各自领域发光发热的他们,却在 1961 年迎来了人生的重大转折。这一年,王淦昌接到参与原子弹研制工作的任务,通知中明确提出 “隐姓埋名,上不告父母、下不告妻儿” 的要求。面对党和人民赋予的艰巨使命,王淦昌的回答只有短短 6 个字:“我愿以身许国!” 他化名 “王京”,来到了位于祖国西部的核试验基地,从此彻底 “失踪” 了。他的妻子吴月琴回忆那段岁月时曾说:“那时,真不知道他在干什么神秘的事业…… 来信地址都是什么什么信箱。我就知道他在‘信箱’里,天知道他上哪儿去了。”

同年,邓稼先也接到了秘密研制原子弹的任务。他告别了妻子和年幼的孩子,只留下一句 “我要调动工作了,以后可能很难照顾家里,通信也会不方便”,便走进了大漠荒烟,开始了长达 28 年的隐姓埋名生活。在这 28 年里,他错过了儿女的次次生日,错过了对妻子的深情陪伴,错过了病重母亲病床前的尽孝……

时代的召唤:投身绝密使命

20 世纪五六十年代,国际形势风云变幻,冷战的阴云笼罩着世界,美苏两个超级大国在核军备竞赛中不断加码,核武器的巨大威力让整个世界都笼罩在核战争的阴影之下。刚刚成立的新中国,面临着严峻的外部威胁,美国等西方国家凭借其核优势,对中国进行核讹诈和核威胁,妄图以此遏制中国的发展。在这样的背景下,发展核武器,打破核垄断,成为了新中国捍卫国家安全、争取国际地位的必然选择。

1955 年 1 月 15 日,毛泽东主持召开中共中央书记处扩大会议,作出了发展原子能事业、研制核武器的战略决策。这一决策,犹如一声激昂的号角,拉开了中国核武器研制的序幕。此后,全国各地的顶尖科研专家、技术人员、干部职工、部队指战员,纷纷响应国家的号召,汇聚到核武器研制的第一线,他们隐姓埋名,默默奉献,用自己的智慧和汗水,为新中国的国防事业筑起了一道坚实的盾牌。王淦昌和邓稼先,便是其中的杰出代表。

当时,王淦昌已是国际知名的物理学家,他在高能物理领域的研究成果,让世界为之瞩目。然而,当祖国需要他的时候,他毫不犹豫地放弃了自己热爱的科研方向,投身到核武器研制的绝密任务中。为了保密,他隐姓埋名,告别了熟悉的科研环境和家人,来到了位于大西北的核武器研制基地。这里条件艰苦,气候恶劣,生活物资匮乏,但王淦昌没有丝毫怨言,他全身心地投入到工作中,带领团队攻克了一个又一个技术难题。

邓稼先同样如此,他告别了妻子和年幼的孩子,来到了茫茫戈壁。在那里,他和同事们住帐篷、喝咸水、吃粗粮,在艰苦的环境中开展科研工作。由于工作的保密性,他与家人的联系非常少,家人对他的工作情况一无所知,只能在漫长的等待中默默牵挂着他。

王淦昌:科学报国的坚定行者

王淦昌,这位中国核科学的奠基人和开拓者之一,在接到核武器研制任务的那一刻,便将个人的荣辱与得失置之度外。他深知,自己肩负的不仅仅是一项科研任务,更是国家的安危和民族的未来。

在核试验基地,王淦昌化名 “王京”,全身心地投入到工作中。他带领团队进行了大量的实验和研究,常常在实验室里一待就是十几个小时。为了攻克一个技术难题,他废寝忘食,查阅大量的资料,与团队成员反复讨论,不断尝试新的方法和思路。在一次实验中,由于设备出现故障,实验结果受到了影响。王淦昌不顾危险,亲自爬上实验设备进行检查和维修,最终成功排除了故障,确保了实验的顺利进行。他的这种敬业精神和无畏勇气,深深地感染了身边的每一个人。

生活上,王淦昌也面临着诸多困难。基地的条件十分艰苦,物资匮乏,生活单调。他和同事们住在简陋的宿舍里,吃着简单的饭菜,忍受着寒冷和风沙的侵袭。由于长期的劳累和精神压力,王淦昌的身体每况愈下,但他始终坚守在工作岗位上,从未有过丝毫退缩。他常对身边的人说:“我们现在的苦,是为了将来的甜。为了国家的安全,为了子孙后代的幸福,我们付出再多都是值得的。”

在那些艰苦的岁月里,王淦昌与家人聚少离多。他只能通过书信与家人保持联系,但由于工作的保密性,他在信中也不能透露太多信息。家人对他的工作充满了担忧和牵挂,但他们始终理解和支持他的选择。王淦昌的妻子吴月琴,一个人承担起了照顾家庭的重任,她默默忍受着思念的痛苦,用自己的坚强和温柔,为丈夫守护着后方的温暖。孩子们对父亲的印象,也只能停留在那偶尔的信件和模糊的记忆中,他们渴望父亲的陪伴,却也为父亲的伟大事业感到自豪。

邓稼先:戈壁滩上的 “两弹元勋”

与王淦昌并肩作战的邓稼先,同样在核武器研制的征程中留下了浓墨重彩的一笔。他是中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器研发作出了卓越贡献,被称为 “两弹元勋”。

1958 年,邓稼先接到了秘密研制原子弹的任务。当时,他的孩子还年幼,家庭需要他的照顾,但他毫不犹豫地选择了服从国家的安排。他深知,这项任务关乎国家的安危,责任重于泰山。

在核武器研制的过程中,邓稼先面临着诸多困难和挑战。当时,中国的科研条件十分落后,缺乏先进的实验设备和技术资料。邓稼先和他的团队只能依靠简陋的计算工具,如算盘、计算尺等,进行大量复杂的数学计算。为了得到准确的数据,他们常常日夜奋战,反复核算,不放过任何一个细节。

在一次关键的计算中,邓稼先和团队成员们遇到了一个棘手的问题。他们连续计算了几天几夜,却始终无法得到理想的结果。大家感到十分沮丧和焦虑,但邓稼先没有放弃。他鼓励大家说:“我们不能被困难吓倒,只要我们团结一心,就一定能够找到解决问题的办法。” 于是,他带领团队成员重新梳理思路,仔细检查每一个计算步骤,终于发现了问题所在。经过一番努力,他们成功地攻克了这个难题,为原子弹的研制奠定了坚实的基础。

除了计算难题,实验过程中也充满了挑战。在一次实验中,由于设备出现故障,导致实验失败。大家都感到非常失望和沮丧,但邓稼先却冷静地分析问题,寻找解决办法。他亲自带领技术人员对设备进行检查和维修,经过连续十几个小时的努力,终于排除了故障,使实验得以顺利进行。

在艰苦的科研工作中,邓稼先始终保持着乐观积极的态度。他经常用幽默风趣的语言来缓解大家的压力,让团队成员们在轻松愉快的氛围中工作。他还十分关心团队成员的生活和健康,经常为他们提供帮助和支持,让大家感受到了温暖和关怀。在他的带领下,团队成员们团结一心,攻克了一个又一个难关,为中国核武器事业的发展做出了巨大贡献。

并肩作战:生死与共的科研岁月

在核武器研制的漫长征程中,王淦昌和邓稼先这两位科学巨匠并肩作战,他们的身影在实验室、在戈壁滩上,留下了无数令人动容的瞬间。他们相互支持,相互鼓励,共同攻克了一个又一个难关,为中国核武器事业的发展立下了不朽的功勋。

在一次关键的实验中,他们遇到了一个前所未有的难题。实验数据始终无法达到预期,大家都陷入了困境。王淦昌和邓稼先连续几天几夜没有合眼,他们反复研究实验方案,检查每一个细节,但问题依然没有得到解决。就在大家感到绝望的时候,王淦昌突然想到了一个新的思路。他兴奋地和邓稼先讨论起来,两人一拍即合,决定按照这个新思路重新进行实验。经过紧张的准备,实验再次开始。这一次,他们全神贯注地盯着实验设备,心中充满了期待。当实验结果出来的那一刻,他们激动地拥抱在一起,眼中闪烁着喜悦的泪花。这个难题的攻克,为核武器的研制奠定了坚实的基础。

除了在科研上的紧密合作,王淦昌和邓稼先在生活中也相互关心,相互照顾。在艰苦的戈壁滩上,他们一起度过了一个又一个除夕夜。有一年除夕夜,他们在帐篷里相对而坐,桌上摆着简单的饭菜和两杯酒。邓稼先举起酒杯,对王淦昌说:“叫了王京同志十几年,叫一次王淦昌同志吧!” 王淦昌听后,心中涌起一股暖流,他接过酒杯,与邓稼先一饮而尽。那一刻,他们眼中闪烁着泪光,那是对彼此的敬佩,对事业的坚守,更是对祖国深深的热爱。

在那些艰苦的日子里,他们一起面对困难,一起分享喜悦,他们的情谊在岁月的磨砺中愈发深厚。他们的故事,成为了中国核武器研制史上的一段佳话,激励着一代又一代的科研工作者为了国家的繁荣富强,为了民族的伟大复兴,不懈奋斗,勇往直前。

荣耀时刻:蘑菇云升起的震撼

经过多年的艰苦努力,1964 年 10 月 16 日 15 时,中国第一颗原子弹在西部地区爆炸成功!一声巨响,蘑菇云腾空而起,这震撼世界的一刻,标志着中国成为了世界上第五个拥有核武器的国家,彻底打破了超级大国的核垄断和核讹诈。这一刻,无数人的心血和汗水得到了回报,王淦昌和邓稼先等科学家们的脸上露出了欣慰的笑容。他们深知,这颗原子弹的爆炸,不仅是中国科技实力的一次飞跃,更是国家主权和安全的重要保障。

在第一颗原子弹爆炸成功后,王淦昌和邓稼先并没有停下前进的脚步,他们又马不停蹄地投入到氢弹的研制工作中。氢弹的研制难度比原子弹更大,需要更高的技术水平和更复杂的实验条件。然而,面对重重困难,他们毫不退缩,带领团队日夜奋战。经过无数次的实验和计算,他们终于找到了突破的方法。1967 年 6 月 17 日,中国第一颗氢弹空爆试验成功!这一次,蘑菇云比以往更加壮观,它向世界宣告,中国在核武器领域又迈出了重要的一步,进入了世界核武器技术先进国家的行列 。

这两颗蘑菇云的升起,是王淦昌和邓稼先等科学家们用青春、智慧和生命铸就的辉煌。他们的功绩,将永远铭刻在中国历史的丰碑上,成为中华民族伟大复兴道路上的璀璨星辰。这两次震撼世界的爆炸,不仅极大地增强了中国的国防实力,为国家的和平与稳定提供了坚实的保障,也让中国在国际舞台上赢得了尊重和话语权,让世界看到了中国人民的智慧和勇气,看到了中华民族不屈不挠、奋发图强的精神风貌。

精神传承:永垂不朽的 “两弹一星” 精神

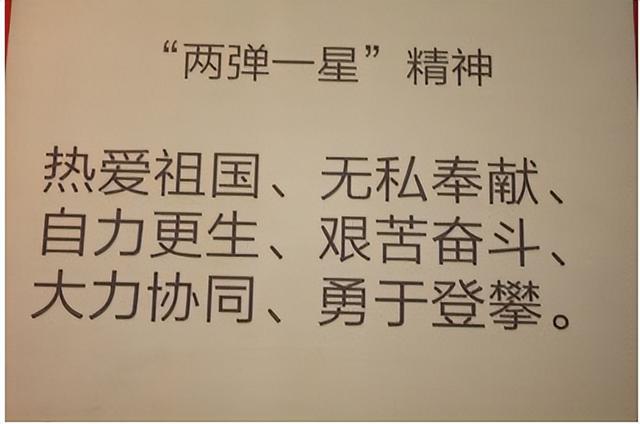

王淦昌与邓稼先的故事,是 “两弹一星” 精神的生动写照。他们热爱祖国、无私奉献,将个人命运与国家命运紧密相连,为了国家的安全和发展,不惜牺牲个人的名利和家庭幸福;他们自力更生、艰苦奋斗,在艰苦的环境中,凭借着顽强的意志和不屈的精神,克服了重重困难,取得了举世瞩目的成就;他们大力协同、勇于登攀,与团队成员紧密合作,攻克了一个又一个技术难关,展现了强大的团队力量和勇于创新的精神 。

“两弹一星” 精神,是爱国主义、集体主义、社会主义精神和科学精神的生动体现,是中国人民在 20 世纪创造的宝贵精神财富。它激励着一代又一代的中国人,为了实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。在新时代,我们更应该传承和弘扬 “两弹一星” 精神,将其融入到我们的工作和生活中。

作为新时代的青年,我们要学习王淦昌和邓稼先的爱国精神,将个人的理想与国家的发展紧密结合起来,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。在学习和工作中,我们要发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,勇于面对困难和挑战,不断提高自己的能力和素质。同时,我们还要学会团队合作,相互支持,相互帮助,共同攻克前进道路上的难关。

如今,中国在科技领域取得了举世瞩目的成就,“天问一号” 开启火星探测之旅,“嫦娥五号” 实现地外天体采样返回,“奋斗者” 号成功坐底万米深海…… 这些成就的背后,都离不开 “两弹一星” 精神的支撑。站在新的历史起点上,让我们铭记王淦昌、邓稼先等老一辈科学家的丰功伟绩,传承和弘扬 “两弹一星” 精神,以更加坚定的信心、更加饱满的热情,投身到建设社会主义现代化强国的伟大事业中,让这颗精神的火种,在新时代绽放出更加耀眼的光芒,照亮我们前行的道路!

图片内容均来源于网络,如有侵权,请联系删除。