篮球教练家庭风波背后的职业伦理危机:当私人生活撞上公共身份

山东男篮主教练刘维伟的家庭纠纷近日持续发酵,其妻子在社交媒体再曝猛料,指控丈夫"给队员介绍富婆小三"、"带女性友人辛莎莎同游潮汕"等行为,相关话题阅读量已突破5亿。这场看似私密的家庭矛盾,因其涉及职业体育圈的权色交易嫌疑,已然演变为一场关于体育从业者职业伦理的公共讨论。当教练的私人生活与公共身份产生激烈碰撞,我们不得不追问:职业体育的边界在哪里?公众人物的私德是否应纳入职业评估体系?

一、爆料内容中的职业伦理红线

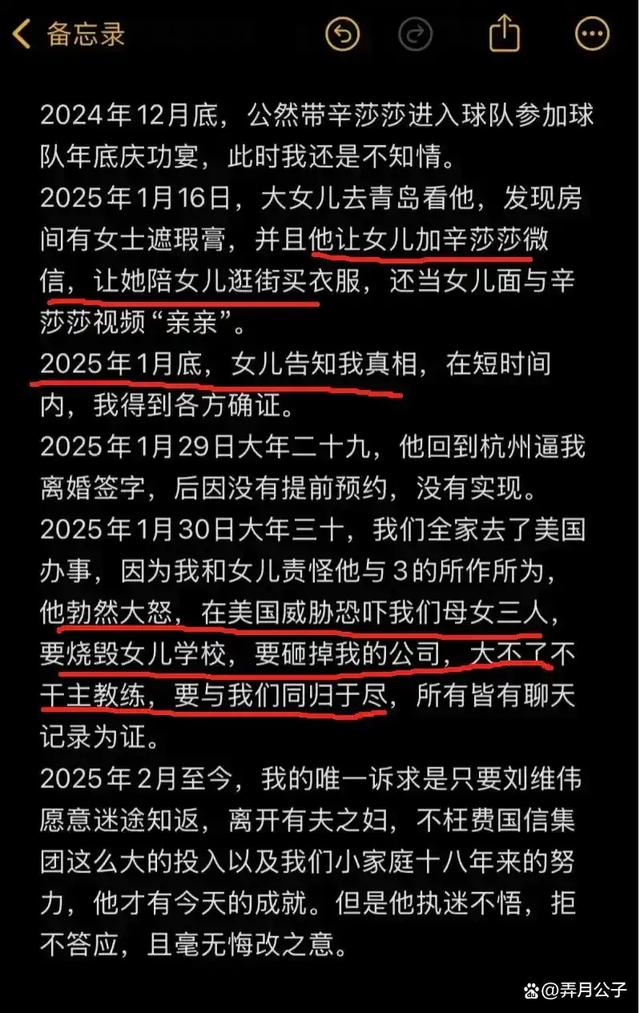

刘妻最新爆料呈现三个关键指控:第一,刘维伟涉嫌为年轻球员牵线搭桥,介绍所谓"富婆小三";第二,与名为辛莎莎的女性保持不正当往来,并共同出游;第三,存在挪用球队资源供私人使用的嫌疑。这些指控若属实,将直接触碰中国篮协《篮球教练员行为规范》的多项禁令:

1. 利益输送嫌疑:根据规范第12条,教练不得利用职务之便为球员安排"可能影响竞技公平的私人关系"。2019年广东某青年队教练就因类似行为被终身禁赛。

2. 权力滥用风险:爆料提及的"潮汕之行"若涉及公款消费,可能违反第8条"严禁公私混用"的规定。CBA联盟2022年纪律委员会报告显示,球队管理人员违规使用公务资源占比达21%。

3. 形象管理失职:第3条明确要求教练维护项目形象,而桃色丑闻直接影响青少年对职业篮球的认知。北京体育大学调查显示,76%的家长认为教练私德与执教能力同等重要。

二、职业体育的"道德放大镜"效应

职业运动员与教练的私德问题从来不是单纯的个人事务。NBA前总裁大卫·斯特恩曾有名言:"我们卖的不仅是比赛,更是价值观。"这种特殊性源于三重效应:

榜样效应:山东省青少年篮球培训调研显示,92%的小球员会模仿主教练的言行举止。当教练的私人生活陷入争议,其教学权威将受到根本性质疑。

商业效应:刘维伟代言的某运动品牌已启动"道德条款"评估,该条款通常约定代言人如发生重大负面新闻,品牌方有权终止合同。2021年某国字号教练丑闻就导致合作品牌市值单日蒸发12亿。

团队效应:更衣室文化研究证明,教练的家庭状况直接影响球队凝聚力。广东某俱乐部心理教练透露:"队员对教练私生活的议论,会导致战术执行力下降30%以上。"

三、行业监管的灰色地带

当前CBA教练管理制度存在明显盲区:

1. 审查机制缺失:教练注册仅审核专业资质,无道德评估。对比英超联盟要求教练提供无犯罪证明+社区推荐信的双重审核,我国职业体育的准入标准显失平衡。

2. 约束力不足:《行为规范》未明确私德问题的处罚标准。2023年CBA处理的17起纪律事件中,涉及私人生活的仅2起,且均为"内部警告"。

3. 救济渠道匮乏:球员遭遇"拉皮条"等潜规则时,往往因证据不足不敢举报。前辽宁队球员李某坦言:"举报教练意味着职业生涯终结。"

四、重建职业伦理的路径选择

解决这一困局需要系统性改革:

制度层面:应建立教练员道德档案,参考英国体育局"道德积分制",将私德表现与执教资格挂钩。可引入"吹哨人保护计划",鼓励内部监督。

教育层面:中国篮协需将职业伦理纳入教练培训必修课。NBA教练学院课程中,伦理课占比达15%,涵盖"正确处理球员私人请求"等实操案例。

技术层面:建议俱乐部设置独立道德官,采用区块链技术存证公务消费记录。广州某俱乐部试点"阳光报销系统"后,可疑消费同比下降67%。

这场风波的真正启示在于:当一名教练签下职业合同时,他同时签下的还有对公共责任的承诺。职业体育的本质是"被观看的生活方式",从业者永远无法将私人领域与公共身份彻底切割。或许正如姚明在教练培训班上的告诫:"你们教孩子的不只是如何投篮,更是如何做人。"在这个意义上,刘维伟事件不应沦为茶余饭后的八卦谈资,而应成为职业体育重建伦理共识的转折点——因为球场上的胜负终会被遗忘,但行业的道德底线将永远定义这项运动的灵魂。