2025年1月23日,美国总统特朗普签署了一项行政法令,将向大众公布有关“肯尼迪遇刺案”、“罗伯特·肯尼迪遇刺案”、“马丁·路德·金遇刺案”等案件的机密文件。

这些案件,无论哪个单拎出来都够惊呆众人的,这些年来,美国官方一直对此讳莫如深,而特朗普上台后,却直接放出大瓜,美国一位众议员直接对媒体公开表示:“根据我目前所看到的情况,美国国会当初在肯尼迪遇刺案所持的观点是错的,我认为有两名枪手。当时FBI报告,在马里兰州贝塞斯达的初步尸检中发现异常情况,但所有这些证据都被清洗了。”

惊不惊喜?意不意外?这哪是一起刺杀案,这是现实版的《碟中谍》啊!

一、肯尼迪之死

一、肯尼迪之死1963 年 11 月 22 日,一个看似平常的星期五,美国第 35 任总统约翰・肯尼迪,携夫人杰奎琳来到得克萨斯州达拉斯市,准备参加一系列政治活动,为来年的总统大选做准备。

中午12点30分左右,肯尼迪的车队缓缓驶过达拉斯市中心的埃尔姆大街。

为了能与民众有更亲密的接触,肯尼迪特意要求去掉座驾上的防弹罩,还让司机把车速控制在每小时 15 公里左右,这个速度对于观光来说恰到好处,却也给歹徒留下了可乘之机。

之后,车队缓缓驶入迪利广场,这里是达拉斯市区最繁华的地段之一,道路两旁挤满了前来欢迎的民众,气氛热烈非凡。

肯尼迪面带微笑,不时向人群挥手致意,杰奎琳也优雅地回应着民众的热情。然而,就在车队经过德克萨斯州教科书仓库大楼时,一声枪响突然划破了原本祥和的氛围。

肯尼迪的身体猛地一震,第一颗子弹击中了他的喉咙,他本能地用手捂住脖子,脸上露出痛苦的神情。

紧接着,又是两声枪响,第二颗子弹击中了坐在他前面的德克萨斯州州长约翰・康纳利,第三颗子弹则直接击中了肯尼迪的头部。

这致命的一击,让肯尼迪的头盖骨被击碎,鲜血和脑浆溅射到了车座和杰奎琳的身上。

杰奎琳被这突如其来的变故吓得惊慌失措,她下意识地扑向肯尼迪,试图用自己的身体为他挡住子弹。

她后来回忆说,当时她看到肯尼迪的头骨被打飞了一块,她拼命地想要抓住那块碎片。

现场瞬间陷入了极度的混乱,尖叫声、呼喊声、哭喊声交织在一起。

特工克林特・希尔见状,立刻从跟随的车辆上跳下,飞奔到总统座驾旁,爬上车尾,用自己的身体护住杰奎琳和肯尼迪。

司机意识到情况危急,猛地踩下油门,敞篷车在特勤人员的护卫下,飞速驶向几公里之外的帕克兰纪念医院。

然而,一切都已经太晚了,到达医院后,医生们虽然竭尽全力进行抢救,但肯尼迪最终因伤势过重,于下午 1 点被宣告死亡,年仅 46 岁。

这一事件如同一颗重磅炸弹,瞬间震惊了整个美国乃至全球。

刚刚还在热情欢呼的民众,此刻难以相信他们敬爱的总统就这样突然离去了。

在事件发生一小时后,美国哥伦比亚广播公司向全美民众播报了肯尼迪遇害的信息,消息一经公布,举国震惊,民众们纷纷陷入悲痛与愤怒之中 。

多年来,人们不断探寻其背后的真相,然而,这起案件的种种细节和后续调查却充满了谜团,使其成为了美国历史上最具争议和神秘色彩的事件之一。

二、案件背后的重重迷雾

二、案件背后的重重迷雾在案发后的 70 分钟内,警方迅速展开调查与追捕。

根据目击者的线索,他们将目标锁定在了德克萨斯州教科书仓库大楼。

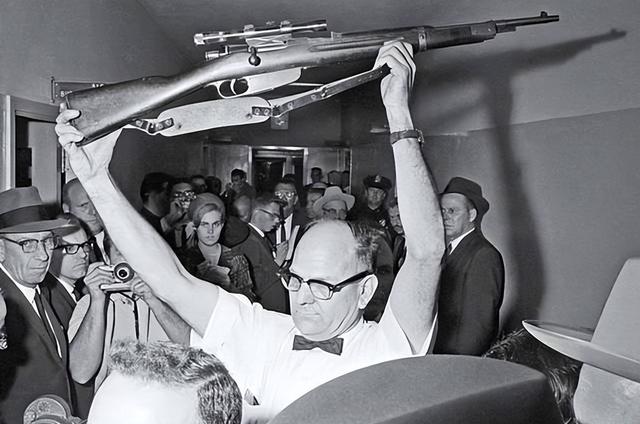

在大楼的六楼,警方发现了一把带有击发痕迹的意大利卡尔卡诺 M91/38 型步枪,以及几个用过的弹壳,现场还遗留了一个纸袋和一些指纹。

通过调查,警方很快锁定了嫌疑人 —— 李・哈维・奥斯瓦尔德,他是该仓库大楼的一名员工。

奥斯瓦尔德出身贫苦家庭,曾是退役美海军陆战队士兵,还曾前往苏联旅游并一度定居在明斯克,后因不适应苏联生活返回美国。

当警方找到他时,他表现得异常镇定,甚至对自己的行为毫无悔意。

然而,令人意想不到的是,两天后的 11 月 24 日上午 11 点 21 分,当奥斯瓦尔德被转移去达拉斯警察总部时,在众目睽睽之下,他遭到了达拉斯夜总会老板杰克・鲁比的枪杀。

鲁比声称自己是出于对总统遇害的愤怒才动手,但这一解释并不能让人们信服,反而让整个案件变得更加扑朔迷离 。

鲁比随后被逮捕,并因谋杀罪被判处死刑,然而该判决后来被推翻,1967 年,鲁比在狱中因患癌症死亡,临死前他声称自己是被人下毒的,此事再一次引发了无数的猜测和质疑。

为了给民众一个交代,继任临时总统林登・约翰逊成立了由首席大法官厄尔・沃伦领导的沃伦委员会,负责调查这起刺杀案 。

经过长达 10 个多月的调查,沃伦委员会在 1964 年 9 月发布了一份厚达 888 页的《沃伦报告》。

报告中认定,李・哈维・奥斯瓦尔德是刺杀肯尼迪的唯一凶手,他从德克萨斯州教科书仓库大楼的六楼窗户开枪,总共射出三颗子弹,其中一颗子弹击中了肯尼迪的喉咙,一颗子弹击中了肯尼迪的头部,导致其当场死亡,还有一颗子弹击中了坐在前排的康纳利州长 。

报告认为,奥斯瓦尔德是出于个人动机行事,没有任何组织或外国势力参与其中,也不存在任何阴谋。

报告中对奥斯瓦尔德的背景进行了详细调查,称他是一个对社会不满、具有共产主义倾向的人,曾在海军陆战队服役,具备一定的射击技能 。

然而,这份报告一经公布,便遭到了众多民众和专家的强烈质疑。

其中最引人关注的便是 “魔术子弹” 理论。

根据报告描述,击中肯尼迪喉咙的那颗子弹,在穿出他的身体后,又以一种极为诡异的角度和轨迹,接连击中了康纳利州长,造成了他身上多处受伤。

这颗子弹在两人身上总共造成了 7 处伤口,却仅仅发生了轻微的变形,几乎保持完整,这一现象被人们称为 “魔术子弹” 。

从常理和物理学角度来看,一颗子弹在短时间内完成如此复杂的轨迹和造成如此多的伤害,实在是难以让人信服。

许多枪支专家和弹道学专家通过实验和分析指出,这样的子弹轨迹在现实中几乎是不可能出现的,这无疑让《沃伦报告》的可信度大打折扣。

除了 “魔术子弹” 理论,证人的离奇死亡也让人们对报告的真实性产生了深深的怀疑。

在肯尼迪遇刺后的几年时间里,与案件相关的 18 名关键证人相继死亡,而且死状离奇,死亡原因包括枪杀、车祸、自杀、割喉、被拧断脖子等等。

从 1963 年到 1985 年,更有多达 103 名相关证人因为各种原因 “死于非命”,其中不乏肯尼迪的情妇玛丽莲・梦露等知名人物。

如此大规模且离奇的证人死亡事件,很难不让人怀疑背后存在着某种不可告人的阴谋,有人在刻意掩盖案件的真相 。

此外,一些证物也出现了问题。

肯尼迪遇刺时的座驾林肯汽车,在案发后很快就被清洗干净,损伤的车玻璃也被换掉,这使得原本可能存在的关键证据消失殆尽。

肯尼迪总统的尸检报告也被发现有明显人为篡改的痕迹,一些关键的细节和数据前后矛盾,这进一步加剧了人们对官方调查的不信任 。

据统计,在肯尼迪遇刺后的几十年时间里,进行的多次民意调查都显示,超过 60% 的美国人不相信奥斯瓦尔德是单独作案,他们坚信这起事件背后存在着一个巨大的阴谋 。

三、三大原因注定的结局

三、三大原因注定的结局随着时间的推移,越来越多的资料逐渐被披露出来,一些研究者认为,肯尼迪的遇刺并非偶然,而是多种因素交织的结果,其中有三大原因或许注定了他的悲惨结局 。

1、得罪了军方

962 年,一场惊心动魄的古巴导弹危机将世界推向了核战争的边缘,也让肯尼迪与美国军方之间的矛盾逐渐浮出水面。

当时,苏联在古巴秘密部署中程导弹,这一消息如同一颗重磅炸弹,震惊了美国政府。这些导弹距离美国本土仅咫尺之遥,一旦发射,美国将在极短的时间内陷入巨大的危险之中 。

面对这一严峻的局势,美国军方迅速做出反应,强硬派将领们纷纷主张采取强硬措施,对古巴进行空袭,甚至直接入侵古巴,以彻底消除苏联的导弹威胁。

他们认为,只有这样才能展现美国的强硬态度,维护美国在全球的霸权地位 。

然而,肯尼迪总统却有着不同的考量。

他深知军事行动可能带来的巨大风险,一旦爆发全面战争,不仅会给美国和古巴带来毁灭性的打击,还可能引发全球范围内的核战争,后果不堪设想。

因此,他对军方的建议持谨慎态度,多次拒绝了军方要求与苏联进行秘密谈判的建议 。

在经过多日的激烈讨论和权衡利弊后,肯尼迪最终决定采取封锁古巴的策略,通过外交途径与苏联进行谈判,寻求和平解决危机的办法。

这一决策引起了军方的强烈不满,他们认为肯尼迪的做法过于软弱,没有充分展现出美国的军事力量和决心 。

在军方看来,肯尼迪的决策让他们失去了一次展示实力的机会,也损害了军方在外交事务中的影响力。

后来,在军方的持续施压下,肯尼迪被迫同意与苏联开展秘密会谈,最终双方达成协议,苏联撤走部署在古巴的导弹,美国则撤走部署在土耳其、希腊的中程导弹 。

表面上看,美国在这场危机中取得了胜利,成功迫使苏联撤回导弹,维护了自身的安全利益,但实际上,美国在这场博弈中也做出了一定的让步,在一些关键利益上有所损失。

军方对肯尼迪在古巴导弹危机中的决策一直耿耿于怀,他们认为如果肯尼迪能更早地采纳军方的建议,美国或许能在与苏联的核谈判中争取到更多的利益 。

这种不满情绪在军方内部逐渐积累,为肯尼迪的命运埋下了隐患。军方作为美国政治体系中一股强大的力量,拥有着巨大的影响力和资源,他们的不满和怨恨,无疑让肯尼迪处于一个更加危险的境地 。

2、触怒了情报机构

肯尼迪与美国情报机构之间的矛盾,也是导致他最终遇刺的重要因素之一。

中情局等情报机构在古巴导弹危机、猪湾事件等一系列国际事务中,与肯尼迪的决策产生了严重的分歧,双方的关系逐渐恶化 。

猪湾事件发生于 1961 年 4 月,当时肯尼迪刚上任不久,中情局策划了一场旨在推翻古巴领导人卡斯特罗政权的军事行动。

中情局训练和武装了一批古巴流亡分子,企图让他们在古巴猪湾登陆,引发古巴国内的反政府起义 。

然而,这场行动却以惨败告终。

由于情报失误、计划不周以及肯尼迪对行动的一些限制,登陆部队遭到了古巴军队的猛烈反击,几乎全军覆没。

这次失败让美国政府颜面扫地,肯尼迪也成为了全球媒体嘲讽的对象 。

事后,肯尼迪对中情局进行了严厉的批评和整顿。

他认为中情局在策划和执行这次行动中存在严重的失误,对情报的收集和分析不够准确,导致行动陷入困境 。

肯尼迪解雇了中央情报局局长艾伦・杜勒斯,并着手对中情局进行拆分和改革,试图削弱其权力,加强总统对情报机构的控制 。

这一举动无疑触动了情报机构的核心利益,让中情局等情报机构对肯尼迪产生了深深的敌意 。

此外,肯尼迪还曾授意中情局对卡斯特罗进行多次暗杀,但这些行动都以失败告终。

这不仅让肯尼迪感到失望和愤怒,也让情报机构在执行任务时倍感压力和尴尬 。

情报机构认为,肯尼迪的决策和指令给他们的工作带来了很大的困难,同时,他们也对肯尼迪试图削弱情报机构权力的行为感到不满 。

在他们看来,肯尼迪的改革举措严重影响了情报机构的正常运作和工作效率,威胁到了他们的地位和利益 。

这些矛盾和冲突使得肯尼迪与情报机构之间的关系变得紧张而微妙。

情报机构作为美国政府的重要组成部分,拥有着庞大的资源和广泛的情报网络,他们的不满和敌意,为肯尼迪的遇刺埋下了又一颗定时炸弹 。

一旦有合适的时机,这些隐藏在暗处的矛盾就可能被激化,最终导致不可挽回的后果 。

3、触动了财团的利益

肯尼迪在经济领域的改革措施,也让他得罪了不少利益集团,其中石油财团的反应最为强烈 。

在肯尼迪执政期间,他致力于推动一系列经济改革政策,其中一项重要的举措就是削减对德州石油财团的石油补贴 。

在当时,石油产业是美国经济的重要支柱之一,德州石油财团拥有着巨大的财富和政治影响力 。

长期以来,他们享受着政府给予的高额补贴,这使得他们在石油行业中占据着巨大的优势,获取了丰厚的利润 。

然而,肯尼迪认为这些补贴不仅加重了政府的财政负担,还不利于市场经济的公平竞争,于是决定对其进行削减 。

这一举措无疑是对石油财团利益的直接挑战,自然引起了他们的强烈不满和反对 。

石油财团依靠其强大的经济实力和政治影响力,试图阻止肯尼迪的改革计划。

他们通过各种渠道向政府施压,包括游说国会议员、利用媒体进行舆论宣传等,试图让肯尼迪改变主意 。

但肯尼迪并没有被这些压力所动摇,他坚持推行自己的改革政策,这进一步加剧了他与石油财团之间的矛盾 。

除了削减石油补贴,肯尼迪还提出了一系列税制改革措施,旨在调整税收结构,增加对高收入群体和大财团的税收,以促进社会公平和经济的可持续发展 。

这些改革措施同样触动了大财团的利益,他们担心自己的财富和利润会因此受到影响 。

在政治和经济利益紧密交织的美国社会,财团们为了维护自己的利益,往往会采取各种手段,甚至不惜动用政治资源来对抗政府的政策 。

在他们眼中,肯尼迪的改革举措严重损害了他们的利益,如果通过正常途径无法改变肯尼迪的政策,他们就很有可能采取极端手段,甚至参与策划刺杀行动 。

30 年后,美国披露的一些细节中,存在着诸多与上述三大原因紧密相关的证据。

这些证据如同散落的拼图碎片,逐渐拼凑出了肯尼迪遇刺案背后更清晰的轮廓。

在涉及肯尼迪与军方矛盾的方面,一些军方内部人士的证词逐渐浮出水面。

一位曾参与古巴导弹危机决策讨论的军方高级将领,在晚年接受秘密采访时透露,当时军方高层对于肯尼迪拒绝采取军事行动的决策极为愤怒,在内部会议上,多位将领言辞激烈地表达了对肯尼迪的不满,甚至有人放言要 “给总统一个教训” 。

虽然这些言论在当时被视为一时的气话,但结合肯尼迪遇刺的悲剧,不得不让人对军方的态度产生更多联想 。

此外,一些解密文件显示,在肯尼迪遇刺前,军方的一些调动和部署出现了异常。

原本在其他地区执行任务的特种部队,在那段时间被秘密调往达拉斯附近,而这些调动的原因和目的在文件中却语焉不详 。

这一系列不寻常的举动,似乎暗示着军方在肯尼迪遇刺事件中扮演着某种不为人知的角色 。

在肯尼迪与情报机构的矛盾方面,越来越多的证据指向了中情局等情报机构。

20 世纪 90 年代,一位中情局前特工在临终前向媒体爆料,称中情局内部对肯尼迪的改革举措极为抵触,甚至成立了专门的秘密小组,讨论如何应对肯尼迪对情报机构的 “威胁” 。

他还透露,在肯尼迪遇刺前,中情局曾多次进行秘密行动,试图收集肯尼迪的黑料,以削弱他的政治影响力 。

而在案件发生后,中情局在调查过程中表现出的种种异常行为,也让人怀疑他们在刻意隐瞒真相。

例如,一些关键证人在与中情局接触后,很快就改变了证词,或者离奇死亡 。

还有一些与案件相关的文件和证据,在被中情局接管后,神秘失踪或被篡改 。

这些迹象都表明,中情局与肯尼迪遇刺案之间也存在着千丝万缕的联系 。

关于肯尼迪触动财团利益这一方面,也有不少证据被披露出来。

据一些德州石油财团内部信件和会议记录显示,财团高层对肯尼迪削减石油补贴的政策极为愤怒,他们多次召开会议商讨应对策略,甚至考虑动用政治资源来阻止肯尼迪的改革。

其中一封信件中提到,“如果肯尼迪继续推行这些政策,我们必须采取一切必要手段来保护我们的利益” 。

虽然没有明确指出 “必要手段” 就是暗杀,但结合肯尼迪遇刺的事实,这句话显得格外刺眼 。

此外,有调查发现,在肯尼迪遇刺当天,达拉斯的一些石油大亨的行踪十分诡异。

他们在案发前频繁进出一些秘密场所,与一些身份不明的人会面,而这些人的活动似乎与刺杀行动有着某种关联 。

这些证据都进一步证实了财团利益与肯尼迪遇刺之间的潜在联系 。

结语

结语肯尼迪遇刺案,这一跨越半个多世纪的历史悬案,背后夹杂着复杂的政治、经济和权力的博弈。

尽管案件发生30 年后美国披露了一些细节,让我们对肯尼迪遇刺案有了更深入的了解,但关键人物的死亡、证据的缺失和篡改,仍然让案件充满了疑云。

如今,特朗普下令公开肯尼迪遇刺案的机密文件,不仅是对公众期待的回应,也是对历史真相的探索。

尽管文件公开的实际效果仍需时间检验,但这一举措无疑为美国社会对历史真相的追求迈出了重要一步。

当然,也有部分专家对此持谨慎态度,他们认为尽管公开的新文件可能会揭示一些细节,但在某种势力的干预下,不太可能推翻现有的官方结论。

就让我们拭目以待,看特朗普是否有这个胆量将真相大白于天下!