今天,咱要聊一个特别有趣又充满故事的事儿——八十岁老翁纳小妾,苏东坡还写了首诗调侃,结果这事儿被后人说道了千年。

苏轼大家肯定都不陌生,这人一生那叫一个豪放不羁,根本不把传统规矩啥的放在眼里,各种豪放事儿没少干。话说在北宋那个时候,文人地位那是相当高,为啥呢?因为北宋重文轻武呀,皇帝也比较仁慈,文臣就算说话冲点,也不像明清时期,动不动就牵连九族掉脑袋。

苏轼年少成名,早早地就拜在了北宋文学巨擘欧阳修门下。欧阳修在当时那可是翰林院的老大,威望极高,只要他一开口,万千学子都得响应。苏轼能有这样的师父,那起点就不一般。而且苏轼出生在士大夫之家,祖上世代为官,父亲苏洵也是皇帝身边受重用的重臣。他从小衣食无忧,在巴蜀之地长大。巴蜀那地方被崇山峻岭围着,百姓远离战乱,土地又肥沃,自给自足,人们性格都比较乐观。在这些因素影响下,苏轼养成了“直性子”,遇到不平事儿就得“吐槽两句”。

有一回,苏轼收到老友张先送来的请帖。这张先可不一般,比苏轼大五十多岁,和欧阳修是同时代的人,在朝中也是大臣,而且才华横溢,性格像个老顽童。苏轼和他是通过欧阳修认识的,成了忘年交。苏轼一开始以为请帖要么是过寿,要么是赏花饮酒的。结果门童把帖子拿给他一看,大红色,上面一个大大的喜字。

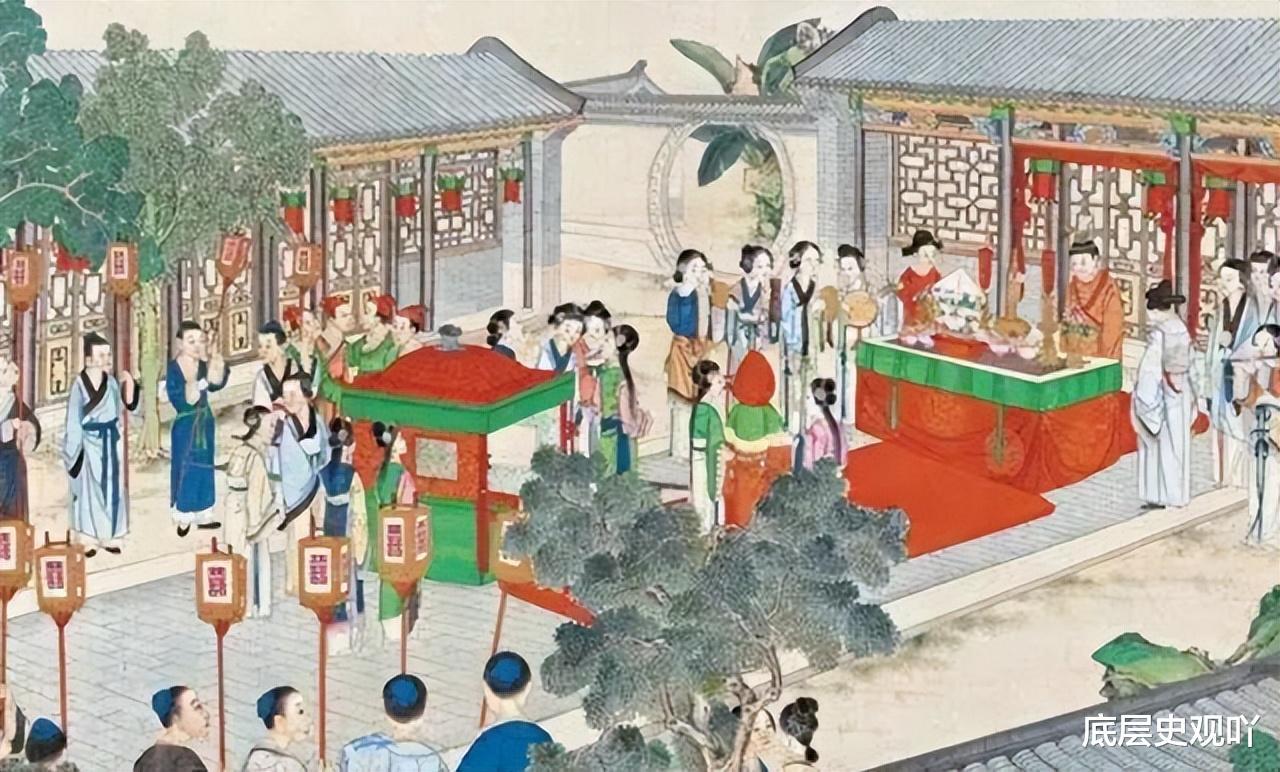

苏轼有点纳闷,但也没太当回事,想着说不定是人家儿子结婚呢。就包了个大红包去了张府。当时是初春,张府那是张灯结彩,连雪白梨花的梨树都被红绸缎包起来了。苏轼到了张府,和一众朝堂同僚聊得挺开心,可奇怪的是,一直没见到主人张先。

一直等到晚上,娶亲队伍才回来。在众人喝彩和敲锣打鼓声中,一对新人互相搀扶着进了府门,然后往大堂走去。苏轼被挤在外面,一开始都看不清新人模样。等新娘跨过火盆要拜堂的时候,他好不容易挤进去,却发现高堂位置空空如也。再仔细一看,满头白发的张先穿着一身红袍,正和对面刚满十八岁、面色红润的新娘站在一起。这可把苏轼惊到了,差点下巴都掉地上。

一般看到这画面,可能都会觉得有“强迫”情节。可苏轼一打听,人家俩完全是两情相悦,没有一点强迫的意思。拜完天地,新娘回婚房了,张先穿着大红袍和好友们推杯换盏,特别得意。酒过三巡,众人起哄让张先作诗。张先还真不含糊,长抚白须,把“八十”和“十八”巧妙运用,还说两人就隔了一个“花甲”,这诗一出来,满堂喝彩。

苏轼一看,酒意上头,站起来说也要作诗。这一下,有人就不乐意了,觉得苏轼这时候不合适。但张先不在乎,让苏轼随便说。苏轼拿起酒杯,前两句借用张先前作,后两句直接画风突变——“鸳鸯被里成双夜,一树梨花压海棠”。这诗啥意思呢?张先满头白发就像满树梨花,新娘羞红的脸就像含苞欲放的海棠花,尤其是这个“压”字,带着点戏谑,在新婚之夜微醺的时候,那叫一个恰到好处。苏轼诗吟完,又是一阵喝彩,张先也高兴,回婚房恩爱去了。

为啥张先不生气呢?因为这张先本来就是个“风流才子”,一生对名利没啥追求,常年在青楼花坊和女子谈情说爱,他写的诗词大多也是为歌伎所作。和他同时期的柳永,也是喜欢流连青楼,所以后世经常把他俩相提并论。苏轼后来也受这种想法影响,在贬黜杭州时,遇到十五六岁的歌女王朝云,很喜欢就赎出来留在身边,等她十八岁就收为小妾。苏轼对王朝云可不轻视,两人过了好长一段时间甜蜜日子,王朝云去世时,苏轼还痛哭不已。

可谁能想到,就苏轼这首随手写的调侃诗,让张先被后人骂了千年。现在看这种老夫少妻的事儿,很多人可能觉得“有悖人伦”,但在北宋那个时候,其实挺常见的。历史和现在的观念不一样,咱到底该怎么看待古人这些事儿呢?大家说说自己的看法呗!