近日,许多人在社交平台上热议一个话题:新京报的调查记者报道了油罐车混装食用油和其他油品的事件,引起了人们对食品安全的高度关注。

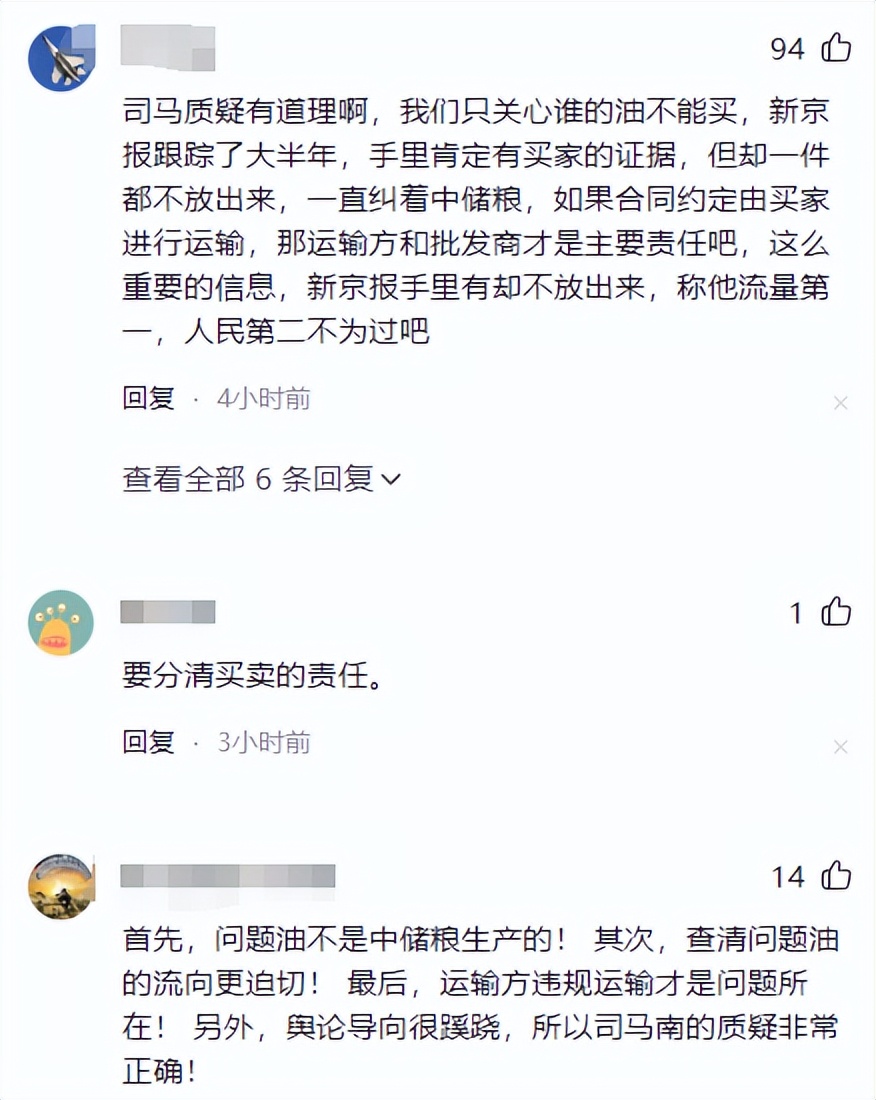

有些人对新京报记者的立场和报道的细节产生了质疑。

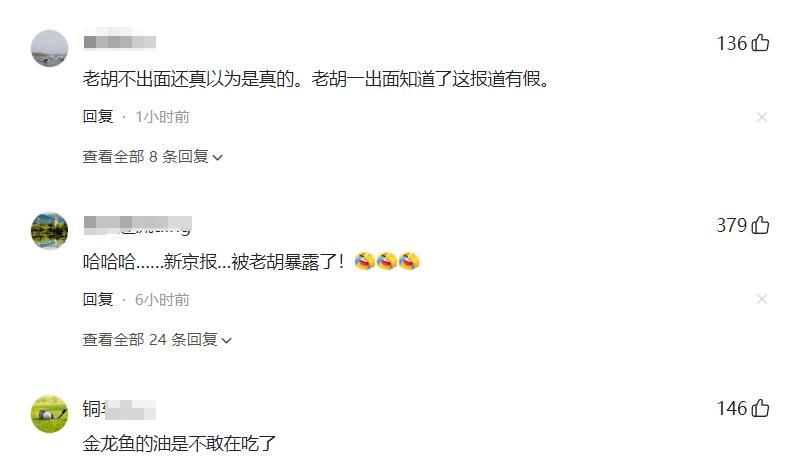

这时候,环球时报的社长胡锡进站出来了。

新京报曝油罐车乱象引争议

就在上周,新京报发布了一篇调查报告,揭露了一些油罐车混装食用油和其他油品的严重事件。

报道中指出,这些油罐车在没有经过任何清洗程序的情况下,将食用油与其他油品混装运输。

这一消息一经发布,立即在社会上引发强烈反响。

人们开始讨论这样做对食品安全造成的潜在威胁,还纷纷对相关企业和监管部门提出质疑。

不过,事情并没有就此平息。

一些人质疑新京报记者的工作,认为报道中存在没有交代清楚的地方。

胡锡进对这些质疑做出了回应。

他在自己的社交平台上发文,指出新京报的记者为了这篇报道,进行了长时间的调查,采访了多名行业内的人士,收集了充足的证据。

他认为,仅仅因为报道没有覆盖所有细节,就质疑记者的立场,这是不严谨的做法。

胡锡进认为,质疑报道的关键应该是看它是否存在硬伤,比如事实错误或逻辑漏洞。

譬如,如果报道中的核心事实没有错,那就不应该因为它没有回答所有细枝末节的问题,就对记者产生怀疑。

胡锡进特别提到,调查记者的工作非常辛苦。

为了这次报道,新京报的记者花了大量时间和精力,夜以继日地工作。

他们不仅要获取第一手资料,还要验证信息的真实性,然后再整理成文。

相比之下,质疑者仅凭报道中没有看到自己关心的细节,就开始指责,这是对记者工作的不尊重。

当然,胡锡进也表示,如果调查中确实存在严重的错误,记者也应该承担相应的责任。

但就目前来看,油罐车乱象本身就是真实存在的问题。

质疑者没有提出实质性的错误,反而是在无端指责,这样不仅不会推动事件的解决,还会模糊焦点。

这场风波的核心,应该回到食品安全隐患上。

油罐车混装食用油,这件事曝光了食品运输过程中的巨大漏洞。

我们更应该关心的是,这些被混装的食用油是否已经流入市场?

有没有消费者因此受到伤害?

相关企业和监管部门有没有采取有效措施预防这种事情再次发生?

胡锡进指出,中储粮作为大企业,应该承担更多社会责任。

他们是首个对此事做出反应的企业,这一点是值得肯定的。

但是,其他相关企业也不能推卸责任。

他们需从中吸取教训,加强对供应链各个环节的管理,确保食品运输过程的绝对安全。

通过这次事件,我们应该反思和讨论的是如何更好地保障食品安全。

在信息不够透明的情况下,我们需要的是一种建设性的质疑,而不是毫无根据的指责。

只有当每一个环节都可以得到公众的监督,我们才能建立起一个更加安全、透明的食品供应链。

胡锡进这次从一个新闻从业者的角度,深入解析了事件的各个方面,维护了记者的专业性,也呼吁大家把关注点放在真正重要的食品安全问题上。

这不仅是对记者的支持,更是对社会责任的呼吁。

希望在未来,我们能看到更多有质量的报道和积极的社会监督,让每个人都能安心享用安全的食品。