前言

前言他的死绝对是大明朝最大的损失,一场政变的发生,不仅仅影响到了朝代的更替,更是忠臣的悲歌。

他为大明朝续命两百年,却成为了政变师出有名的刀下亡魂,一定程度上,他就代表着大明朝的气数。

那么这位忠臣究竟是谁?为何他的死会影响大明朝的国运呢?

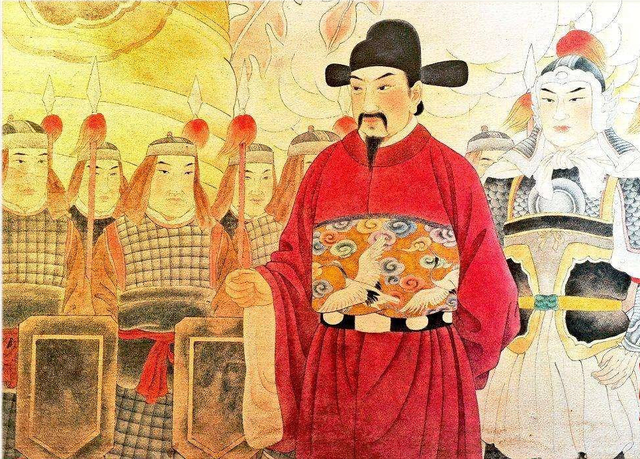

明朝第一忠臣

明朝第一忠臣粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间,这是于谦12岁的时候写下的诗,此时只是为了抒发自己的远大志向,没成想一语成谶,这句诗竟成了他命运的真实写照。

于谦的曾祖父和祖父都曾在朝廷当官,不过他的父亲倒是选择了隐居,并没有进入仕途,对此也没有任何兴趣。

于谦从启蒙开始就可刻苦读书,从小就志向远大,他很仰慕文天祥的气节,希望日后能够成为像文天祥一样的人。在他七岁那年,有个和尚看他的面相,说他将来肯定是拯救时局的宰相,这句话被于谦记在了心里,从此更加努力。

公元1421年,于谦考取进士,踏上了仕途。初入官场,他担任监察御史,不畏权贵,敢于打击那些贪赃枉法、祸国殃民的行为。在他看来,为官一任,应当造福一方。他的正直和勇敢,赢得了同僚的尊重。

宣德年间,于谦随明宣宗平定汉王之乱。他认为作为臣子,应当效忠朝廷,免于国家分裂之苦。在这场叛乱中,他对叛乱者严词斥责,深得皇帝的赏识。

此后,于谦巡抚河南、山西等地,他深入基层,了解百姓的疾苦,并且大力整顿吏治,惩治了一批贪官污吏,净化了朝廷中乌烟瘴气的官员不正之风。

然而,他的这种正义行为却在官场上逐渐收到排挤,他侵犯了那些贪官的利益,所以这些人都开始针对,打压他。而他因不肯向权臣王振送礼,也被诬陷入狱。这一打击对于谦来说无疑是巨大的,但他并没有因此而屈服。

与此同时,两省百姓、官吏乃至藩王纷纷上书求情,他们对于谦的清廉和正直再清楚不过了,不愿看到这样一个好官受到冤枉。最终,在众人的努力下,于谦得以复职,经历了这些后,他更加坚定了自己的信念。

临危不乱维持朝纲原本于谦好好的做自己的官儿,虽然扎眼但在当时没什么人敢惹,但经历了“土木之变” 后,一切都在悄然改变。

当时朱祁镇继位时,年仅九岁,他刚上位就十分宠幸宦官王振,王振利用自己的影响力,逐渐掌握朝政大权。他排除异己,打击反对自己的官员,使得朝政日益腐败,但看在皇帝的面子上也是敢怒不敢言。

与此同时,北方的瓦剌部落逐渐强大起来,不断侵扰明朝边境。而明朝的边防军队在长期和平环境下,逐渐松懈,战斗力下降。面对瓦剌的侵扰,朝廷决定派兵出征,而王振为了满足自己的私欲和虚荣心,极力怂恿朱祁镇亲征。而朱祁镇哪里懂得打仗的残酷,更不懂得帝王亲征该做什么,听了王振的怂恿,头脑一热,毅然决然地率大军亲征瓦剌。

王振这人是火上浇油 看热闹不嫌事大,而朱祁镇更是脑子一热,没有充分考虑战争怎么指挥,怎么打退瓦剌送了。所以明军在土木堡这片土地上遭遇了惨绝人寰的失败。二十万精锐全军覆没,皇帝本人也被瓦剌军队俘获。

北方边防瞬间变得空虚不堪,京城更是面临着巨大的威胁,瓦剌军队随时可能兵临城下,而皇帝却被俘虏,实在无计可施。

在国家危难之际,于谦挺身而出,他对内力排众议,粉碎了那些朝臣想要立年幼太子的主意,坚持说服郕王上位。随后辅佐郕王,力主抗战,成功组织军队击退了瓦剌军队。

一心为朝却遭报复

一心为朝却遭报复然而这场突如其来的灾难,它的后置性却并没有因为胜利而结束。在朱祁镇沦为瓦剌的俘虏,生死存亡的关键时刻,于谦挺身而出,在朝堂上毅然反对南迁,坚守保卫北京。在于谦看来,这只是为了国家大局而做出的正确决策,最后他成功击退了瓦剌的侵扰,也印证了自己是正确的。

然而,在朱祁镇的眼中,却不是那么回事儿了。毕竟瓦剌的喜怒无常,如果打仗赢了,万一瓦剌一气之下把我杀了;打输了的话,瓦剌岂不是要把我杀了泄愤?再说了,打仗赢了也没有抓紧把朱祁镇接回去。

当时这次战役胜利后郕王反而并没有着急将他接回来,还是等了几年,瓦剌觉得不把朱祁镇送回去,万一出了事情不还是会引起战争吗?毕竟先皇帝死在自己的地盘这事,很难解释。这才把朱祁镇接回来的。

除了和皇帝这层关系之外,于谦的性格与处事方式也和朝廷十分对立,他性格刚直,在朝堂上经常直言不讳。曾因反对徐珵的南迁主张,他毫不留情地将人家赶出朝堂,由此结下了深仇大恨。然而徐珵在夺门之变中成为主谋,自然将于谦视为眼中钉、肉中刺。同样,对于石亨的举荐之恩,于谦并不领情,反而弹劾他的不正之举,致使其对他心生怨恨。

再后来他辅佐称王上位,权势与威望更让文官们感到不安,自然会引起他们的针对。众臣可能能做的就是排挤你打压你,但最为关键的,是夺门之变后的皇帝在政治的清算。

朱祁镇再次上位后,为了确立自己的统治,必须清除前朝重臣。而于谦作为郕王的亲信,大权在握,自然在清算范围以内。再加上他得罪过得那些人的谗言,编造种种谎言,诬陷于谦有谋逆之心,更是加速了他的死亡。

最终,于谦以“谋逆”之罪被处死,而对于像于谦这样的忠臣来说,或许当他听见自己罪名的一刻,他的性格就已经决定了他的结局。要不奋起反抗为自己争个说法,要不就是用生命证明自己的清白。

他被斩杀的那天无数人为之感到悲怆,围观的锦衣卫纷纷不忍落泪,就连太后得知后几天都躺在床上茶不思饭不想。