文丨卿心君悦

1922年,鲁迅写下了短篇小说《白光》。

多数人对这篇小说的认识,止步于刻画封建知识分子的悲惨命运——

有人认为:《白光》以冷峻的笔端刻画陈士成的病态症候与更为凄惨的结局,否定科举。(选自《鲁迅研究月刊》)

还有人认为:鲁迅通过对陈士成悲惨结局的描写,愤怒地控诉了封建制度“吃人”的本质。(选自《名作欣赏》)

……

这些解读是对的,但鲁迅这篇小说的主旨却并不止于此。

米兰·昆德拉曾说过:

“在认识艺术作品时,应该从现实的各种侧面去理解和把握,而非一味在作品中寻求政治的、哲学的和宗教的态度。”

再次翻阅《白光》,细细品咂,才发现鲁迅借“陈士成16次落榜”一事所关注的是人的价值观,要批判的——

是人被固化的价值观念,延展到当前来解读,是可以理解为高考不是人生唯一出路的。

这在某种程度上,类似于《肖申克的救赎》(豆瓣电影“top250”排名第一)中的“体制化”,但鲁迅的《白光》,却要比斯蒂芬·金的《肖申克的救赎》深刻得多。

被“固化”的价值观念——科举《白光》开篇,就描写了陈士成看“县榜”的场景——

放榜那天,陈士成去的很早,一见榜便寻找“陈”字,可“陈”字找到了不少,后面却不是“士成”二字。

一波又一波看榜的童生离开,陈士成站在12张榜单前一动不动,直到试院的照壁前仅剩他一人,眼前的“照壁”俨然成了陈士成无法跨越的高墙。

他陷入了绝望,落榜让他无法自拔:

“凉风虽然拂拂的吹动他斑白的短发,初冬的太阳却还是很温和的来晒他。但他似乎被太阳晒得头晕了,脸色越加变成灰白,从劳乏的红肿的两眼里,发出古怪的闪光。”

对于陈士成来说,眼前的榜单就是他唯一的希望,也是他大半生的人生价值所在。

“学而优则仕”,他要考取功名当官,并不是因为理想与人生追求,只是为了得到他人的尊重,光宗耀祖:

“隽了秀才,上省去乡试,一径联捷上去,……绅士们既然千方百计的来攀亲,人们又都像看见神明似的敬畏,深悔先前的轻薄,发昏,……赶走了租住在自己破宅门里的杂姓——那是不劳说赶,自己就搬的,——屋宇全新了,门口是旗竿和扁额,……要清高可以做京官,否则不如谋外放。”

然而,他再次失败了,这第16次的失败让他意识到:

“他平日安排停当的前程,这时候又像受潮的糖塔一般,刹时倒塌,只剩下一堆碎片了。”

站在当前的时间节点,陈士成逆着时间长河追忆,又略微眺望被浓雾笼罩着的前方,发现一方是满怀“希望”的过去,一方则是“无望”的未来。

绝望下的陈士成拖着涣散的身躯回了家,见到他所教的七个学童,眼中又呈现出了榜单里的一个个“黑圆圈”,随后,当学童交晚课作业时,陈士成又觉得七个学童看向他的目光带着“小觑”。

陈士成犹豫了片刻,便悲惨地提前给学童们下了课。

而学童们呢,听到下课了——

“他们胡乱的包了书包,挟着,一溜烟跑走了。”

从学童的态度与反应上来看,他们只是一群带着童真又贪玩的孩子,听到下课,想到的就是快些回家,还没接触到世俗中“功名利禄”,哪里会“小觑”陈士成呢。

而这也正是鲁迅的深刻之处——在小说文本中,并不只是一个世界,一种声音。在这其中有叙事者(鲁迅)的世界与声音,也有被叙述者(陈士成)的世界与声音。

鲁迅所说的是正常的学童,而陈士成所见的却是另一个世界,同时陈士成所看的东西也就是他内心世界的一种外化——不是学童“小觑”他,而是他内心的自卑与自我怀疑。

接下来的剧情也是一样——

学童走后,陈士成越想越憋屈,开始为自己的失败找借口、找理由,认为“没有一个考官弄得文章”,他拿起了“誊真的制艺和试帖”要去找考官讨个说法。

可一出门,陈士成又看到在院里溜达的鸡也在笑他。见此,他慌忙地退回到屋里。

鸡可能笑陈士成吗?

不可能,真正作怪的是陈士成的心。

重新在屋里坐下,陈士成又胡思乱想起来——

“他又就了坐,眼光格外的闪烁;他目睹着许多东西,然而很模胡,——是倒塌了的糖塔一般的前程躺在他面前,这前程又只是广大起来,阻住了他的一切路。”

这是鲁迅第二次提到“糖塔”的意象(比喻前程)。

第一次说“受潮的糖塔倒了,只剩碎片”,要表达的是陈士成绝望的心理;

而这一次再提“糖塔”,说“阻断了他的一切路”,还描写到“眼光格外的闪烁”,所要表达的却是陈士成潜意识里孕育着的“质疑”——

究竟截断他前路的是什么呢?是曾经希翼的一切成了碎片,这些碎片堵住了他的前路。而这些碎片又是什么呢?是他过往所恪守的人生价值观念——科举。

在《方法叙说》中,笛卡尔认为:

“一个人开始产生怀疑,是由于他站在共同体或共同系统之外。”

陈士成的“质疑”就是因为他的潜意识逐渐跳出了“共同体”——当时读书人全都以“科举当官”为人生的价值体现,可跳出这种观念之后再回看,真的只有这一种选择吗?

在某种程度上,这种情况等同于《肖申克的救赎》中所提到的“体制化”——

人的思想观念总是会受周围环境的影响,随着时间流逝,周围环境里的一切思想、观念会浸入人的骨髓与灵魂,让人离不开,让人依赖。

在《肖申克的救赎》中,老布在假释出狱前自杀,就是被“体制化”了,而在监狱生活四十年的瑞德,出狱后得不到允许便尿不出尿来,也是被“体制化”了。

而陈士成看不到前路,同样是被“体制化”了,但他的“体制化”是被固化的人生价值观念。

死亡,亦或者新生——掘藏陈士成的潜意识里产生了质疑,人生就会改变吗?

不,“质疑”只是一个可能会变好的开始。

在心理学中,人对现实世界感到绝望时,很容易会从超现实(幻想)的世界里寻找寄托。

陈士成接下来的行为就是这样。

绝望之中的陈士成,想到了祖母留给他的藏宝“谜语”:

“左弯右弯,前走后走,量金量银不论斗。”

祖母曾告诉他,陈氏的祖宗是巨富,他所住的房子就是祖基,在祖基下面祖宗埋了无数的银子,有福气的子孙解开这个“谜语”就能得到。

对于这一个“谜语”,每次陈士成落榜都会想到,以致屋里屋外零零散散也有多个挖掘过的坑。

对“谜语”的真实性,陈士成是信以为真的吗?

不,每一次落榜,陈士成用“掘藏”来对抗科举的失败的举动,清醒过后都会觉得惭愧:

“至于他自己房子里的几个掘过的旧痕迹,那却全是先前几回下第以后的发了怔忡的举动,后来自己一看到,也还感到惭愧而且羞人。”

可即便如此,在陈士成的心中,当科举失败,他唯一能想到的就是这么一条“惭愧而且羞人”的路。为了“大富大贵”,如果考不上科举,就只能指望“一夜暴富”,除此之外,他没有任何的选择。

由此,也可以看出固化的价值观念对陈士成的影响有多大。

这一次,孤独又绝望的陈士成,坐在屋内,自认为是在月光的“劝说与蛊惑”下,又一次开始了“掘藏”(挖宝)——

在无所有无所谓无的“白光”(既象征着希望,又象征着虚幻)的指引下,陈士成“狮子似的”走进里屋,确定在书桌的下方;又“狮子似的”奔到门后摸来一把锄头,点了灯、移开桌子、掀起一块大方砖,一锄头一锄头地往下挖掘。

深夜太寂静了,每一锄头都发出“顿重”的声音。挖到二尺多,发出一声脆响,陈士成连忙扔掉锄头,心抖得厉害,手也直颤抖,聚精会神地用手往下挖,摸到了一个锈铜钱,又摸到几片破碎的瓷片,随后,摸到了一个类似马掌形的物件,还有些松脆,拿出来一看是一块下巴骨。

在跳动着的灯光下,下巴骨动了起来并显出了笑容,对陈士成说:“这回又完了!”

陈士成“栗然的发了大冷,同时也放了手,下巴骨轻飘飘的回到坑底里”。

“下巴骨”可能“轻飘飘”地落下去吗?

不,这跟现实生活经验是相悖的。

在这里,鲁迅用“轻飘飘”这个词,是要说陈士成终于意识到——他迄今为止的追求以及他的人生价值与意义失去了所有的分量,成了一场虚幻的泡影。

所有的一切都在“下巴骨”的“笑影”里彻底解体,陈士成的主观意识终于开始了觉醒:

“他偷看房里面,灯火如此辉煌,下巴骨如此嘲笑,异乎寻常的怕人,便再不敢向那边看。他躲在远处的檐下的阴影里,觉得较为平安了……”

“偷看房里面”,是陈士成在反观走过的人生路;“灯火如此辉煌”,象征着他被固化的人生观念,也是当时知识分子人生观念的“共同体”——“升官”或“发财”,然而这一切都在“下巴骨”的嘲笑之下,瞬间解体了。

而陈士成“再不敢向那边看”,相当于他与过去诀别了。

这时,陈士成的耳边又听到了窃窃私语声:

“这里没有……到山里去……”

听到这儿,陈士成恍然大悟,“仰面向天”,看着月亮隐向离城35里的西高峰,那里呈现出了一片“浩大闪烁的白光”,陈士成惨然地跑了出去:

“几回的开门声之后,门里面便再不闻一些声息。灯火结了大灯花照着空屋和坑洞,毕毕剥剥的炸了几声之后,便渐渐的缩小以至于无有,那是残油已经烧尽了。”

在这里,“大灯花”所呈现出的“空屋和坑洞”,象征着恪守着固化人生价值观念的陈士成“空洞”的一生……

鲁迅的“歪路”——人生没有唯一的路有所觉悟的陈士成,在《白光》中的结局看起来并不太好:

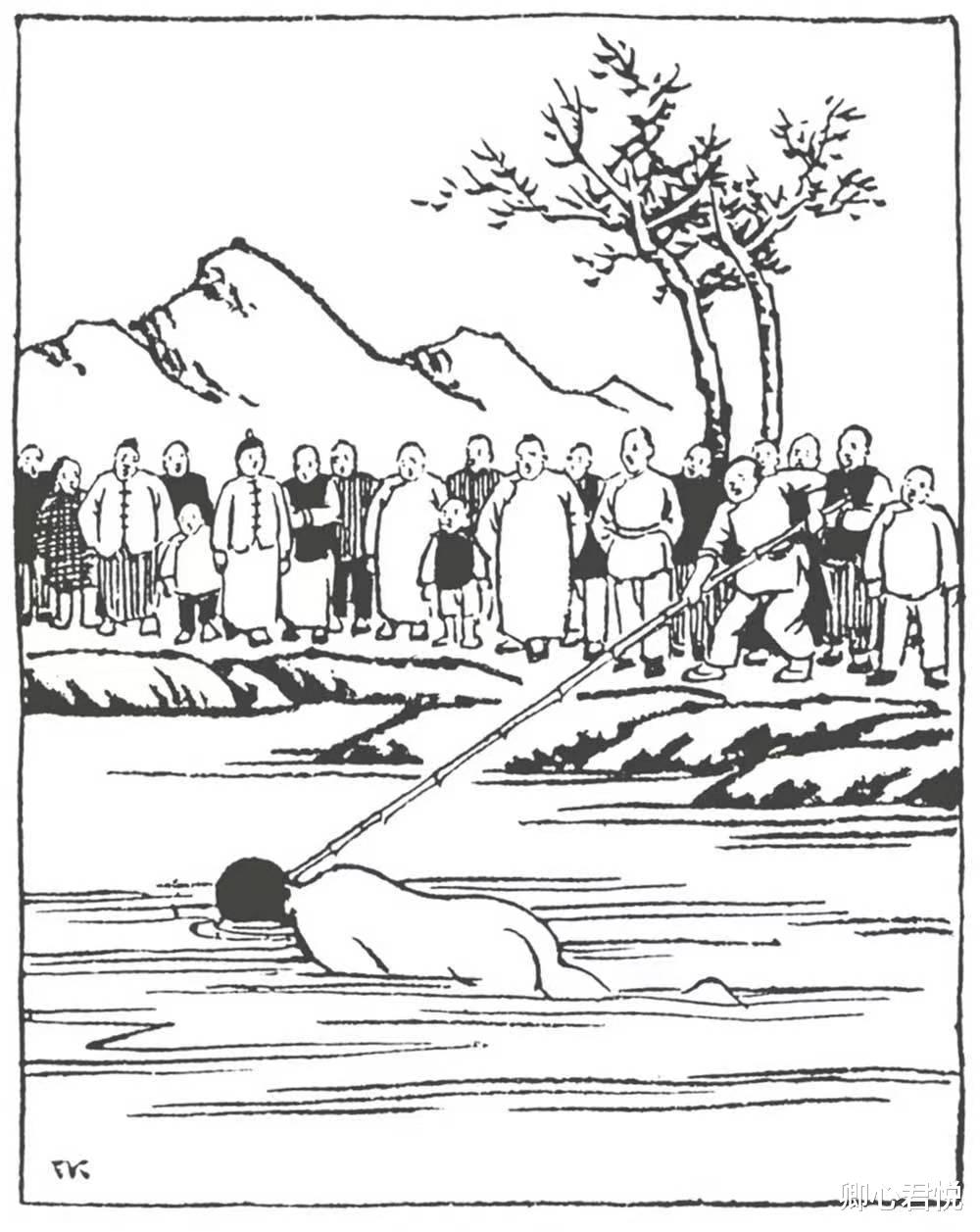

“第二天的日中,有人在离西门十五里的万流湖里看见一个浮尸,当即传扬开去,终于传到地保的耳朵里了,便叫乡下人捞将上来。那是一个男尸,五十多岁,‘身中面白无须’,浑身也没有什么衣裤。或者说这就是陈士成……而且仵作也证明是生前的落水,因为他确凿曾在水底里挣命,所以十个指甲里都满嵌着河底泥。”

然而,鲁迅通过陈士成的“死”,想要表达的却是“生”——

大森荘藏认为:“常言道:要说男人,先说女人即可。正如,说恶是为了凸显善;说狂人是为了凸显常人一样。由此不难推出,叙述死亡的意图,无疑旨在叙述生。”

为何说,鲁迅写的是“生”呢?

鲁迅的这篇小说是象征主义的,由此我们就要通过“隐喻”来解读这个结局。

陈士成死在了“万流湖”里,“湖”大多是封闭的,形似于“子宫”,而湖中的“水”象征于母胎之中的“羊水”,再加上“浑身也没有什么衣裤”,这完全就是“新生儿”降生的场景,因此,陈士成的死相当于“新生”、“重生”。

同时,仵作的证词“十个指甲里都满嵌着河底泥”,表明生前曾有过一番激烈的挣扎,而这番挣扎,又象征着陈士成摆脱了固化人生价值观念的枷锁。

如果说,在《肖申克的救赎》中,被误判为凶手而入狱的安迪,用希望对抗监狱的“体制化”,用一把“石锤”经过19年(原著里是27年),挖通了在瑞德眼中需要600年才能挖通的监狱墙,从而彻底挣脱了“体制化”,在大雨中得到了自由。

那么,鲁迅则要比斯蒂芬·金,犀利且深刻地多,鲁迅安排给陈士成的却是一场“死亡”——用“向死而生”的决然,向固化的人生价值观念宣战并摆脱。

那么为何鲁迅要批判以“科举”为唯一出路的固化的人生价值观念呢,仅是为了向“封建思想与文化”宣战吗?

不,这与鲁迅的人生经历也有一定的关系——

印象中,鲁迅没参加过科举,这不是因为一些人臆想的那样没考上,而是受到了祖父科举舞弊案的拖累与影响,对科举带有抵触之心。(据周作人回忆,鲁迅其实参加过一次“县试”,成绩考的不错“三图三十七”,但随后的考试都没有再参加)

在《<呐喊>自序》中,鲁迅曾说道:

“我的母亲没有法,办了八元的川资,说是由我的自便;然而伊哭了,这正是情理中的事,因为那时读书应试是正路,所谓学洋务,社会上便以为是一种走投无路的人,只得将灵魂卖给鬼子,要加倍的奚落而且排斥的……”

其实,当初鲁迅走的就不是“科举”的这条正路。因为儿子走的不是正路,所以鲁迅的母亲会哭泣。

那么鲁迅所走的路,是什么路呢?

在《知堂回想录》中的《再是县考》一文,周作人说道:

“前清时代士人所走的道路,除了科举是正路之外,还有几路杈路可以走得。其一是做塾师,其二是做医师,可以号称儒医,比普通的医生要阔气些。其三是学幕,即做幕友,给地方官‘佐治’,称作‘师爷’,是绍兴人的一种专业。其四则是学生意,但也就是钱业和典当两种职业,此外便不是穿长衫的人所当做的了。另外是进学堂,实在此乃是歪路,只有必不得已,才往这条路走,可是‘跛者不忘履’,内心还是不免有连恋的。”

从中不难看出,当时固化的人生价值观念,士人的正路只有一条,就是“科举”。其次有四条“杈路”:塾师、医师(儒医)、师爷(幕僚)、做生意(仅限钱业和典当);而鲁迅上学堂所走的其实是“歪路”。

然而,没走科举“正路”的鲁迅,人生失败了吗?

没有,他不仅没有失败了,反而找到了人生真正的价值所在,用文章批判国民性,成了毛泽东口中的“圣人”——

“鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人。孔夫子是封建社会的圣人,鲁迅则是现代中国的圣人。”(选自毛泽东《论鲁迅》的讲话)

结语很多时候,我们所恪守与遵循的人生价值观念,往往都是世俗环境影响下的固化的人生价值观念,比如过去的科举,也比如如今的高考。

不是说,这种固化的人生价值观念不对,而是说,这并非一个人全部的人生价值所在。

甚至于,对于一个人来说,实现自我的人生价值,远比遵循固化的人生价值更有意义。

如今的时代是一个多元化的时代,可供人选择的路有很多,又何必拘囿于一条路呢?

择一条自己喜欢的路,只要能实现自我价值,就是无愧于人生最好的路。

卿心君悦,读别人的故事,过自己的日子。用文字温暖你,我。