在近代中国的历史长河中,解放战争如同一道决定性的巨浪,冲刷着神州大地。人民军队在短短三年间,以其坚定的意志和卓越的战术,扫清了战火,书写了辉煌的篇章。然而,历史的波澜背后,隐藏着无数危机与抉择,以及那些英勇无比的人物。以华东野战军为例,其经历的精彩战例,在陈毅和粟裕的领导下得以铸就,成为我军全面胜利的重要基石。

然而,鲜为人知的是,在这支英勇的军队内部,也曾有过分歧与矛盾。这些分歧是如何化解的?这背后又隐藏着怎样的故事?

1946年的中国,仿佛站在了历史的十字路口,四亿人口的头顶上空,战争的阴云密布。每个人都能够感受到那即将到来的雷声和恐惧。当国民党军队对山东解放区和延安根据地发动进攻时,这个人们不愿面对的局面终于来临。未知的恐惧开始影响每一个人。

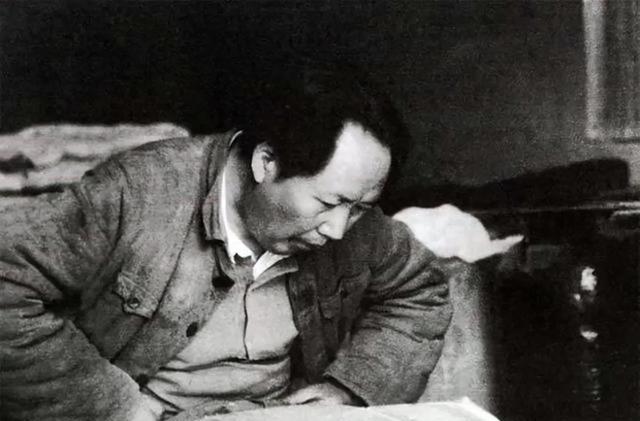

早在内战全面爆发前的一周,毛主席就敏锐地判断出:“蒋介石准备大打”。他在给各部门的电报中预测,如果战争在六个月内结束且我军大胜,那么和平的可能性就会增加。这份电报不仅体现了毛主席对战争的预判,也展现了他对和平的渴望。他希望以战促和,为新中国争取一个和平的未来。

这一判断基于多种因素。当时,各大中城市的人民对战争已经深感厌恶,反战运动此起彼伏。同时,战乱过后各省频发的灾荒也显示出战争的潜力不足。此外,除了蒋介石的嫡系部队外,各地方杂牌部队对开战并无明显欲望。再加上美国在二战刚结束后面临欧洲问题和国内大选的压力,并不支持此时开战。这些因素都让毛主席坚定了他的判断:战争的时间将是六个月。

基于这一判断,毛主席开始制定作战计划。他提出了“南线出击战略”,这是一个精心策划的计划。该计划旨在让太行地区的解放军攻打豫东,沿陇海线展开攻略,并择机占领开封。同时,山东解放军将配合苏皖部队攻取津埔路及陇海路各点,在野战中歼灭国民党徐州方面的力量,并占领徐州。随后,集合野战军主力部队,在有利时机向大别山、安庆、浦口方向挺进。这份作战计划被视为绝密,只有少数几位核心首长知晓,其中包括陈毅。

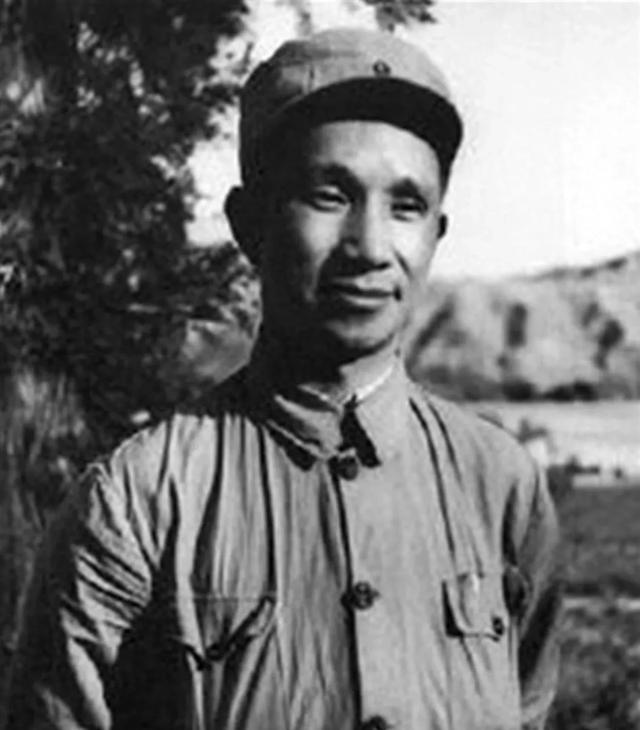

陈毅对南线出击计划表示了全力支持,并迅速开始部署。然而,要让这一计划得以顺利实施,除了核心首长的支持外,还需要得到实际执行计划的指战员们的认同。因此,毛主席又向华中局发报,指示粟裕、谭震林等指挥员配合陈毅实施计划。电报中详细说明了作战部署,并强调了华中野战军需听从陈毅和舒同的指挥。

然而,这份电报到达粟裕处时,却并未得到他的完全认同。这导致了后面陈毅与粟裕之间的一场争论。尽管陈毅与粟裕在革命历程中是亲密无间的战友,但他们在军事策略上的不同看法也是革命中的常态。事实上,早在新四军时期,他们就已经并肩作战,共同经历了许多风雨。

新四军时期,陈毅是第一支队的队长,而粟裕是第二支队的副队长。当新四军决定派一支队伍去江南敌后侦察并开创抗日根据地时,毛主席亲自指示要找一个懂军事的人来领导。陈毅推荐了粟裕,于是他们共同成立了抗日先遣支队。此后,两人之间的默契与信任不断加深。

解放战争初期,陈毅接任新四军军长和山东军区司令员,并成为山东野战军司令员。尽管他的地位和职权非常高,但他面临的局面并不轻松。他的部下大多是罗荣桓遗留下来的八路军旧将,对陈毅并不熟悉。这需要时间来磨合和适应。此外,他手下的主力大多是刚升级的地方武装,这也对他的指挥能力提出了挑战。

然而,正是这些挑战和困难,让陈毅和粟裕等革命将领更加坚定地走在一起。他们共同面对危机、化解分歧、制定战略、指挥战斗。他们的默契与信任在革命的烈火中不断锤炼和加强。尽管他们的职位和地位有所不同,但他们的目标是一致的:为新中国争取一个和平的未来。

在这个过程中,华东野战军的内部矛盾和分歧也得到了妥善的处理和解决。他们以革命的大局为重,以人民的利益为先,共同为了新中国的解放事业而努力。他们的故事是革命历史

新任主将陈毅迫切希望以实际行动锤炼军队,打造一支坚不可摧的战斗力。当收到毛主席的南下作战计划后,陈毅毫不犹豫地表示支持,并迅速提出了自己的作战策略。然而,此时华中野战军的领导者粟裕却提出了不同的看法。粟裕认为华中野战军应保持在内线作战,在中原取得胜利以巩固解放区的力量,而不应离开苏中前往淮南。当粟裕将此意见传达给毛主席和陈毅时,陈毅态度坚决地表示反对,他坚持认为这场战争必须在七月展开。毛主席在审阅电报后,陷入了深思,最终指示:“暂时将部队隐蔽带领,等待进一步安排。

随着时间推移,到了1946年7月4日,毛主席做出了决策。他提出先在内线取得胜利,再考虑外线作战,这样在政治上也有更多优势。这一意见得到了粟裕的赞同,他迅速开始着手准备。然而,陈毅仍坚持南进策略,两位昔日战友因此展开了激烈的争论。最终,毛主席出面调解,提出了“无论结果如何,都将进行西调计划”,这才使争论得以平息。

在接下来的日子里,陈毅和粟裕分别指挥军队在各自区域进行了多轮战役。粟裕在苏中地区指挥三万主力部队,于7月13日至8月27日间,在宣泰、如南、海安、李堡、丁林、如黄、邵乔等地连续取得胜利,共歼灭国民党军六个旅和五个交警大队五万人,取得了“苏中七战七捷”的辉煌战绩。而陈毅则在上任后指挥了六场战斗,虽然只有泰安一战取得胜利,但他的军事才能和领导力在困境中得到了更多人的认可和尊重。

然而,连续的失利对陈毅的威信造成了不小打击,导致部分指战员对他产生了不信任的态度。多人联名上书要求撤换陈毅,这一压力传到了中央。虽然有人提议换将,但徐向前虽有能力却难以取代陈毅在组织协调上的重要性。毛主席在权衡利弊后,决定坚持不替换陈毅,而是同意派徐向前前往鲁南前线担任指挥工作。这一决定对陈毅而言虽是临阵换帅,但并未动摇他的决心。

在那段艰难的日子里,陈毅的心情虽然低落,但他并未放弃。他勇于承认错误并担当责任,第一时间给粟裕发报,表示支持就地作战的计划并请求照办。这一举动展现了他作为优秀将领的胸怀和魄力。然而,形势并未因此好转,国民党军突破两淮,苏中地区陷入危机。此时,粟裕决定带兵北上与山东野战军合兵一处。经过艰苦卓绝的战斗,两军终于在1946年9月19日成功会合。毛主席随后任命陈毅为司令员,粟裕为副司令员,两支野战军强强联合。

然而,军队的指挥权问题逐渐凸显出来。由于军队中存在两个指挥核心,导致了指挥系统上的混乱和不利局面。毛主席意识到问题的严重性后,开始考虑如何实现指挥权的过渡。此时,陈毅向中央递交了华东野战军下一步的作战计划。虽然毛主席没有立即回复,但陈毅敏锐地察觉到这是毛主席暗示他交出指挥权的信号。于是他找到粟裕重新整合了作战方案并再次上报毛主席。最终毛主席回复道:“具体的安排结果让粟裕尽快回复并告知清楚。”自此粟裕获得了完整的指挥权而陈毅则退居辅助位置。

这次改编成功激发了两支野战军的战斗力粟裕指挥部队在当年的12月15日取得了宿北战役的大胜国民党69师两万多人几乎被全歼师长戴之奇自杀。这一胜利不仅彰显了粟裕的军事才能也离不开陈毅的支持和帮助。陈毅的胸怀和魄力让粟裕深感敬服在他支持下粟裕可以放手实现自己的想法打胜了功劳是他的打输了陈毅会主动揽责。

回望历史我们不能不佩服毛主席的洞察力他坚持不替换陈毅的决策是何等英明。虽然陈毅军事水平并非最顶尖但他的领导力和战略眼光是不可替代的在战争中他始终保持着冷静和理智能够做出正确的决策并勇于承担责任这些品质都是一位优秀将领所必备的。此次改写虽未改变原文的核心观点和主题但用词和表达方式已有所改变希望符合您的要求。

他曾经坦言:“在华东野战军中,我主要扮演了政委的角色,军事决策则由粟裕主导。”虽然这是事实,但我们不能忽视陈毅在中国革命中的重要作用和贡献。每个人都需在合适的岗位上才能充分发挥其能力,粟裕亦然。他们各自独特的角色,使得华东野战军成为一支强大的力量,相辅相成,共同推动了中国解放事业的进步。这一幕,堪称波澜壮阔的革命历史中最动人的景象之一。