几年前,一场异地就医的经历让我至今记忆犹新。

家里的长辈突发急病,需要即时诊断,但当地医院无法提供合适的设备和专家意见,最终不得不返回大城市的大医院,耗时耗力。

类似的故事并不少见,许多人都曾因医疗资源的不对等而焦虑无奈。

而如今,一种新兴技术正在悄然改变这一切,它渗透得不动声色,但一步步构建起我们未来的医疗生态。

技术驱动 AI 医疗:从多模态到远程诊断的突破想象一下,医生只需通过病历文本、影像资料和基因数据的综合分析,就能给出精准的诊断结果。

这些听起来像科幻电影中的场景,其实已经被人工智能逐步实现了。

所谓的多模态 AI 技术,不是单靠某一种数据形式,而是整合了多种数据类型,为医生提供更全面的诊疗依据。

这种技术突破受益的,不仅仅是医院和医生。

想象一下,对于一个单靠基层医疗站的偏远山区居民,如果医生可以通过远程医疗,实时获取数据、进行病情判断,是不是医疗的公平性一下子就增加了?

再结合 5G 网络的高速传输技术,连远程手术指导都成为可能。

当然,可能有人会担心这类技术会让医疗“越来越贵”,但事实并非如此。

许多“智慧医疗方案”正在以更低的成本和资源需求进入普通机构,比如后面我们要提到的 DeepSeek 模型就是其中的一个典型案例。

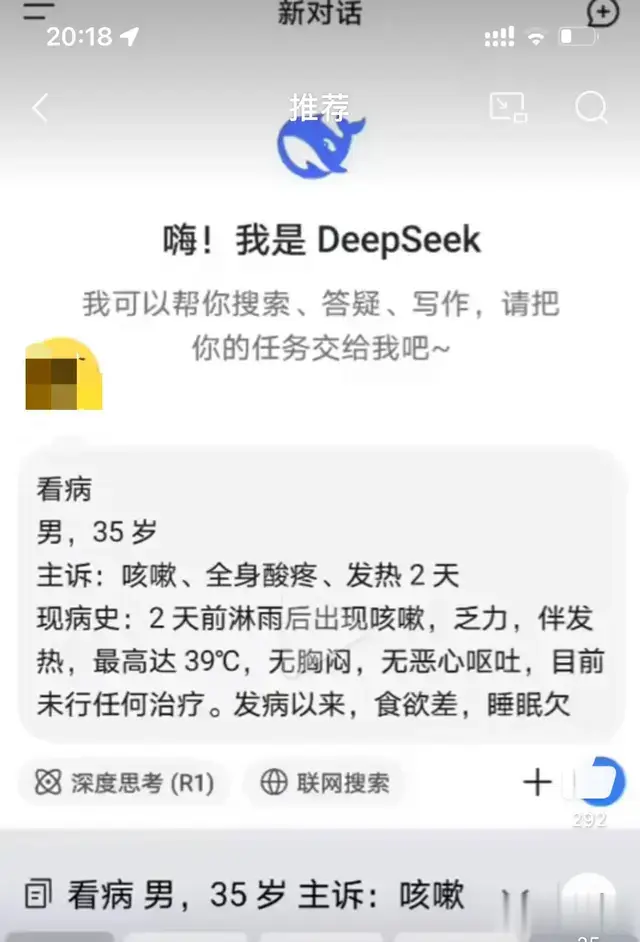

DeepSeek 的核心优势:成本低效能高,让 AI 医疗更平民化DeepSeek 是一个对 AI 医疗发展来说非常重要的案例。

它不仅在技术层面引领了一些创新,更有趣的是,它特别关注了降低成本这件事。

你可能会觉得,一个高科技项目是不是成本和门槛都很高?

但 DeepSeek 恰恰反其道而行之。

它采用了一种“混合专家模型”,这是一种聪明又高效的方式,将复杂任务分解给多个子模块来处理,不仅减少了算力需求,还让大模型训练的成本大幅下降。

据说它的训练成本只有 ChatGPT 的十分之一,而实际性能却不相上下。

这一点让它更具“普惠性”。

不仅如此,它的接口使用收费也非常实惠,让更多中小企业和机构用得起这种技术。

而更适合汉语环境的训练数据优化,真的非常对于中国语境下的医疗使用场景“友好”。

比如在一些复杂病症的文本描述中,这种对语言细腻处理的能力可大大提升沟通效率,减少医疗误解。

而最关键的一点,DeepSeek 选择了开放合作的策略。

它完全开源,让中小机构也有机会平等地参与技术应用。

这种模式正在把技术的“门槛”变成一张“邀请卡”,邀请更多企业参与,把这片蓝海变成一个全民可及的医疗新生态。

巨头的赛道竞争:从重症大模型到导医 AI 的全面布局技术正在进步,巨头们当然不会缺席。

比如腾讯最近推出的重症医疗大模型,专门服务那些需要复杂病情监测和救治的患者。

通过快速整合病人信息、预测治疗趋势,这种技术让医生可以快速做出关键的生命救援决策。

还有蚂蚁集团,它研发的导医 AI 可以给患者提供全方位陪诊服务,减轻就医时的焦虑。

试想一下,对于初次就医的患者或需要长期诊疗的慢性病用户,有这样的技术在旁指导,会节省多少时间和精力?

更值得一提的是国内一些专注医疗器械的科技公司,比如联想之星投资的企业,它们正在通过手术机器人等硬核技术,让高端医疗不再被少数一二线城市垄断。

医疗的平等化正在一步步实现。

潜力股解析:塞力医疗的技术合作与投资前景在这些技术背后,也有一批默默推动行业发展的企业,比如塞力医疗。

你可能没听过这个名字,但它正在用自己的技术和合作资源,用一台微小而精密的仪器改变整个医疗生态。

这家微盘公司通过与 DeepSeek 以及华为的合作,把 AI 医疗从科幻故事带到了现实。

它不仅是国内唯一一个同时和这两家大咖合作的企业,更在国内启动了鸿蒙原生应用开发。

这意味着,这家公司不仅关注医疗,更关注技术应用的落地生态。

但更让人期待的,是这个行业的未来价值。

AI 医疗、新型诊断设备、远程手术……哪一样不是正在重塑我们对医疗的想象?

塞力这样的公司,如今股价还不到十元,却拥有各种领先的技术,是不是未来的增长潜力让人遐想无穷?

总结:我们离“人人可及”的医疗还有多远?

AI 医疗正在让我们离公平、便利、高效的医疗服务越来越近。

无论是技术的不断突破,还是企业和巨头的集体入场,这一切都不是为了让科技服务少数人,而是为了让更多人受益。

当然,这个领域还有很多挑战,比如隐私保护、伦理需求,但只要我们朝着更“普惠”的目标前进,相信医疗的未来会像我们期望的那样——无需为地域和资源而忧虑,只需要相信技术的力量。

或许再过几年,当意外发生,我们不用再为身处何地而焦急,因为技术已经让每个人的健康都有了保障。