当历史的车轮滚滚驶入抗日战争那段血与火交织的岁月,一幅波澜壮阔却又满是沧桑的画卷徐徐展开!你可曾想过在民族生死存亡的关头,肩负正面战场重任的国军,为何在诸多战役中举步维艰?是装备的巨大落差,是指挥的混乱无序,还是另有隐情?这背后的故事,值得我们拨开硝烟细细探寻!

战争刚开始国军便直面一个残酷现实:与日军相比,装备仿若天壤之别!当时的日本,早已凭借完备的工业体系,稳稳站在现代化国家前列,军事工业像一台精密且高效的机器,源源不断地产出先进武器与充足补给。

而我们的当时是,大地之上仍是农业经济的主导,工业基础薄弱得不堪一击,军事工业更是零散破碎。国军内部装备状况乱成一团麻。蒋介石的中央军嫡系,靠着德式装备勉强撑起门面,战术训练也有样学样德国模式,可这只是少数派的“特权”。出了嫡系圈子,各地军阀部队装备五花八门,滇军的法式装备透着异域风情,贵军混用德械、捷克造,晋绥军自产与缴获的日式装备拼凑在一起,新疆盛世才的部队装备更是“大杂烩”。

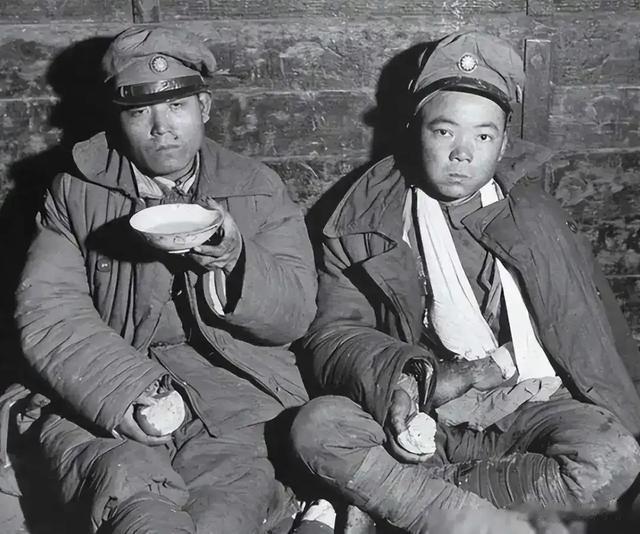

多数普通国军士兵手中,是老旧的汉阳造、毛瑟步枪,这些一战前的“老家伙”,精度差、射程短,对上日军的三八式步枪,劣势尽显。子弹配备更是少得可怜,战前人均不过 20 发,日军却超 100 发,火力强弱一目了然!

在其他领域如药品、医疗保障呢?国军几乎是空白!士兵受伤只能听天由命,日军却有相对周全的救治体系。火炮领域国军更是望尘莫及,数量稀缺、炮弹奇缺,不敢轻易开炮,日军却能用火炮主宰战场,步炮协同行云流水。以至于坦克、飞机,中国当时的工业更是无力生产,日军却凭借工业底蕴,在空中、陆地耀武扬威,国军的老旧坦克、薄弱空军,根本无力招架。

装备不行而后勤补给更是国军的“心腹大患”。就拿淞沪会战来说,本是主场作战,上海交通便利,水网、公路纵横交错,可现实呢?前线士兵常常饿肚子,补给物资在途中“难产”。

宋子文痛心疾首,指责国军将领重兵力、轻补给,前线人满为患,后方道路却无人维护,物资运输瘫痪!黄杰也无奈坦言,送到前线的补给品,连三分之一都不到?法肯豪森看到的景象更是触目惊心:损坏汽车堆积如山,向后方运送的空弹壳、坏枪更是寥寥无几,因为日军把这些“废品”稍作修理,就能反过来对付国军,后勤保障的差距,成了战场上一道难以跨越的鸿沟。

装备、后勤拖后腿,兵员素质同样堪忧!国军士兵普遍文化水平低,文盲占了大头,这让理解战术、操作器械成了难题!长期营养不良,夜盲症频发,夜战中只能被动挨打。精神面貌呢?在中条山战役里,部分士兵沉迷赌博、打麻将,哪还有军人的样子,就连卫立煌都怒斥其为“畜牲”,毫无战斗意志。

指挥层面也是一团乱麻!抗战早期淞沪会战,法肯豪森就指出参谋人才极度匮乏,各级指挥混乱无序,作战序列毫无章法,军需等关键岗位无人胜任!张发奎也提到,国军司令部遇突发情况就慌了手脚,盲目应对,毫无章法。这种混乱指挥,让部队战斗力大打折扣。

国军统帅部作战思路看似宏大,实则弊病丛生!大兵团作战一味强调死守、强攻,战术呆板,毫无灵动。实战中,“添油战术”屡见不鲜,兵力分散,优势难聚,败仗连连!将领任用也问题重重,如汤恩伯、胡宗南等关键时刻掉链子,决策失误不断,给部队带来灭顶之灾。

越级指挥更是混乱之源!蒋介石身为领袖,权威虽能调度部队,可指挥能力实在不敢恭维!淞沪会战,他被英美意见左右,朝令夕改前线将领无所适从!台儿庄战役,蒋介石插手李宗仁指挥,汤恩伯部不听调遣,差点贻误战机,李宗仁指挥权有名无实,战区司令冯玉祥对中央军指挥权形同虚设,指挥命令相互矛盾,部队无所适从,反观日军统一高效的指挥体系,高下立马判断出来。

但是即便是这样,国军在正面战场的功绩同样不容小觑!抗战初期,淞沪会战、太原会战、徐州会战等,面对装备精良的日军,国军将士毫不退缩!淞沪战场上,枪林弹雨,他们以血肉之躯抵挡日军钢铁洪流,为持久抗战抢出关键时间!太原会战,各部队协同作战,虽败犹荣,让日军每前进一步都付出惨重代价!同样的徐州会战,台儿庄一役打出中国军人威风,粉碎日军速胜的美梦。

在这些知名的战役中,在装备差距巨大的现实面前,他们并非没有挣扎与反抗!基层士兵们,拿着简陋武器,有的甚至未曾经过完整军事训练,就被推上战场。他们面对日军先进枪炮时的恐惧(这个可以在史料记载的只言片语中可窥一二),但更多的是咬着牙冲锋、坚守的坚毅。许多来自偏远乡村的士兵,或许战前只是田间劳作的农夫,为了家国,一夜之间扛起枪,学着在炮火中辨别方向、装填弹药。

同样在前线的中层军官们,夹在高层指挥混乱与士兵艰苦作战的夹缝中,艰难维系着部队的战斗意志,他们一方面要传达上级时常矛盾的指令,一方面又要安抚士兵、鼓舞士气,不少人在战场上眼睁睁看着战友倒下,自己却无能为力,满心悲愤只能化作更顽强的抵抗。像坚守中条山的一些部队,军官们带头与士兵同甘共苦,在缺衣少食、弹药匮乏的绝境下,凭借着对家乡、对祖国山河的眷恋,苦苦支撑!

高层将领们,虽有战略决策失误、指挥体系混乱的问题,但也不乏殚精竭虑、试图力挽狂澜之人。李宗仁在台儿庄战役中的运筹帷幄,薛岳指挥的长沙保卫战让日军屡次受挫,他们试图在困境中寻找破局之法,为正面战场带来过短暂曙光。但是体制的积弊、各方利益的纠葛,又常常束缚住他们的手脚,令许多本可扩大的战果最后付诸东流!

再看后勤保障这条生命线,后方无数百姓、劳工同样付出巨大牺牲。为了给前线送粮、送弹药,他们推着独轮车,在崎岖山路、战火纷飞的道路上行进。敌机轰炸、炮火袭击,不知多少运输队血洒途中,可后面的人又前赴后继接上。他们或许不懂得复杂军事战略,但明白前线战士吃饱、有弹药,国家才有希望,这份质朴的信念,支撑起了国军后勤补给的微薄力量。

即便是这样但是国军仍是付出了巨大牺牲,鲜血染红大地,但是他也成功激发全民爱国热情,凝聚起全民族磅礴力量。无数青年受感召奔赴战场,后方百姓节衣缩食支援前线,全国上下一心,筑起抗日长城!

抗日战争胜利,是全民族浴血奋战的结晶。国军正面战场作战,有惨痛失利,有指挥失误,但他们的牺牲与奉献,已深深镌刻在历史丰碑之上。这一战让世人深知,国家统一是根基,民族团结是力量源泉,先进军事工业是后盾,科学指挥体系是关键。唯有不断奋进,强化综合国力,提升军队战斗力,方能捍卫和平,不惧未来风雨。

回首往昔,硝烟虽散,警钟长鸣。国军抗战的故事,是警示,是启迪,激励着中华儿女在复兴路上砥砺前行,守护来之不易的和平曙光。 当我们再次审视那段历史,会发现每一场战役背后,都是无数个体命运的跌宕起伏,是一个民族在绝境中求生的顽强呐喊。国军将士们的身影,穿梭在枪林弹雨间,他们带着各自的故事、梦想与无奈,投身这场保家卫国的生死较量。

抗日战争正面战场的国军抗战史,是一部交织着血与泪、荣光与屈辱的厚重史诗。它既有军事对抗上的惨痛教训,让后世明白强军之重要;又有民族精神闪耀的高光时刻,彰显中华儿女在绝境下不屈的脊梁。如今,当和平阳光普照大地,那段历史不应被尘封,而应成为指引未来前进的航标,时刻提醒我们,守护和平、强大自身,是对先辈们最好的缅怀,也是对民族未来最坚实的担当。每一次回顾,都是一次灵魂的洗礼,让我们带着先辈们的期冀,向着中华民族伟大复兴稳步迈进。