“法制洋葱头”发表了一篇《温州一无名无姓不男不女老师不明不白死了》的文章,让人唏嘘不已,出自教育部门的通报让人简直不敢直视。

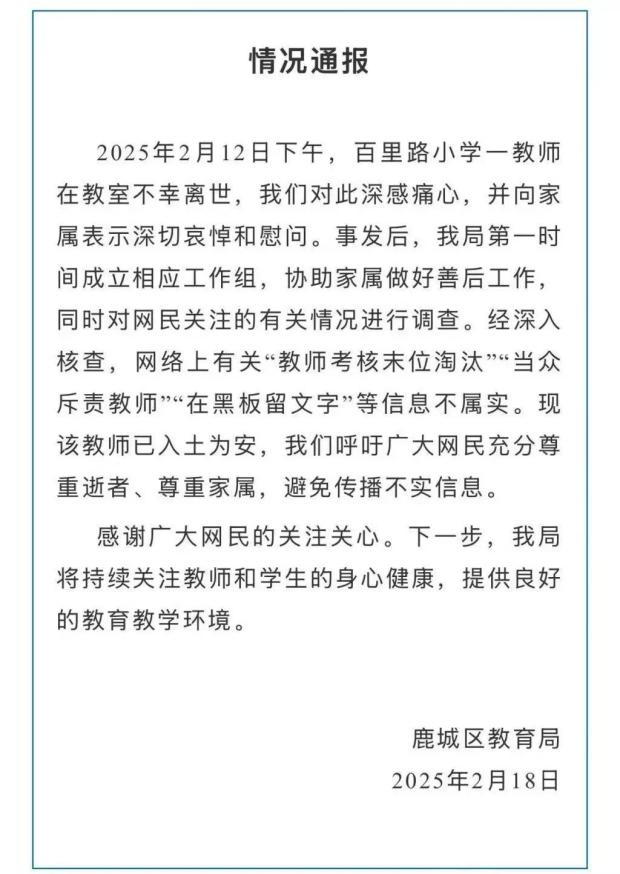

事情发生在温州,2025年2月12日,温州市鹿城区百里路小学一名教师在教室离世。这本应是一起引发全社会深切反思的事件,然而鹿城区六天后发布的所谓“情况通报”,不仅未能回应公众关切,反而以敷衍的态度加剧了舆论的“扩散”。这份通报既违背了政府信息公开的基本原则,也暴露了相关部门在应对突发事件时的失职与傲慢,更沦为“无效文本”的“样板”。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,行政机关应“行政机关应当及时、准确地公开政府信息。行政机关发现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会和经济管理秩序的虚假或者不完整信息的,应当发布准确的政府信息予以澄清。”

国务院办公厅发布的《关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》中明确要求,回应内容应围绕舆论关注的焦点、热点和关键问题,实事求是、言之有据、有的放矢,避免自说自话,力求表达准确、亲切、自然。对舆情回应工作消极、不作为且整改不到位的单位和个人进行约谈,如侵犯群众知情权且情节较重的,会同监察机关依法依规严肃追究责任。

然而这份通报中,逝者姓名、性别、年龄、具体死因、调查过程等核心要素一概缺失,仅以“该教师”指代,甚至对“自杀或他杀”这一基本事实避而不谈。这种表述方式,不仅漠视了公众知情权,更违背了新闻传播的“5W原则”(Who, What, When, Where, Why),堪称政务通报的反面教材。当官方通报连基本事实都无法提供时,又如何要求公众“不信谣、不传谣”?

而更荒诞的是,这份姗姗来迟的声明既未澄清网传的“末位淘汰”、“黑板遗言”等焦点问题,也未公布调查程序与结论依据,仅以“不属实”三字草草带过。这种“无干货”式的回应,不仅导致公众对官方公信力的质疑升级为对教育体制、地方治理的全域性质疑,还可能引发更大舆情危机——看似“平息舆情”,实为次生舆情的制造者。

通报中提及“该教师已入土为安”,试图以“死者为大”的道德叙事掩盖真相追问。然而在法治社会,个体悲剧的背后往往关联着更多复杂原因。若真如网传所言存在“考核压力导致轻生”,则需彻查教育系统的管理机制;若涉及校园安全漏洞,则必须追责相关主体。如今官方以“已安葬”为由回避实质调查。

教师去世,人命关天,查明真相以防止悲剧再次发生,这是普通人都懂的道理,而作为改革开放的标志性城市的温州,鹿城区政府却用“敷衍”的方式试图“蒙混过关”,如此“差劲”管理水平,让人大跌眼镜。

信息公开是责任,不是施舍。在全民监督时代下,温州鹿城区这种敷衍态度,是对法治政府公信力的系统性透支。希望,温州当地纪检监察部门介入调查,以完整证据链回应社会的质疑,同时启动公开问责机制,唯有让失职者付出代价,才能避免“不明不白”的悲剧一再重演,才能真正让这位教师“入土为安”。