说起中国近代史上的战争风云,总少不了那些在乱世中崛起的将领。今天要讲的这位,叫郭勋祺,一个四川出身的军阀将领,外号“川军虎将”。

他曾在长征时期跟红军硬碰硬,打了一场关键的仗,愣是把包括七位未来元帅在内的红军将领挡了回去,还间接促成了著名的四渡赤水战役。不过,这哥们儿的结局却挺出人意料。

从四川农村走出来的虎将

从四川农村走出来的虎将郭勋祺,1895年出生在四川省华阳县,也就是现在成都双流区那块儿。

他家是地道的农民,日子过得紧巴巴,父母种地养家,供他读了几天私塾。不过,那时候四川兵荒马乱,家里实在没钱让他继续念书,十几岁就辍学了。

1912年,辛亥革命刚过去,全国乱成一锅粥,四川更是军阀混战的地盘。17岁的郭勋祺一看在家没啥出路,干脆投了军,加入了川军,从最底层的士兵干起。

别看他起点低,这家伙在军队里挺有天赋。打仗勇敢,脑子活,学东西快,没几年就混到了排长、连长。

1920年代,四川军阀之间打得不可开交,郭勋祺在战场上摸爬滚打,积累了不少经验。他特别擅长看地形、搞战术,上头瞧他表现不错,升得也快。

1925年,他当上了营长,手底下管一个营的兵。有一回,他带队偷袭敌军侧翼,一下子打崩了对方的阵线,立了大功。

到了1928年,他升到团长,管一个团的人马。治军很有一套,纪律抓得严,训练也扎实,部队战斗力杠杠的。

1930年,川军大佬刘湘整编部队,郭勋祺被提拔为第21军第5师师长,成了高级将领。他的第5师是川军里的精锐,装备好,士气高,他自己也因为身材壮实、性格硬朗、指挥果断,被人叫作“川军虎将”。在四川军阀圈子里,算是响当当的人物了。

土城之战:硬刚红军七大元帅

土城之战:硬刚红军七大元帅1935年,郭勋祺迎来了他军事生涯的高光时刻。那年1月,中央红军在长征路上到了贵州遵义,开完遵义会议后,毛泽东的领导地位稳了。

红军计划北渡长江,跟红四方面军会合,但要过长江,得先穿过四川的地盘。当时,川军总司令刘湘接到命令,派郭勋祺带第5师去守土城,挡住红军的路。

土城在赤水河边上,是个战略要地,守住了就能卡住红军北上的通道。郭勋祺接到任务后,亲自跑去踩点,把防御布置得滴水不漏。他在土城附近的高地上修了工事,设了机枪阵地,还在河边放了炮兵,准备狠狠教训红军一顿。

1月28日,红军开始进攻。这次战斗,红军这边来了好几位日后的大人物:朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、陈毅、聂荣臻、罗荣桓——这七位后来都成了人民解放军的元帅。

当时他们都在红军领导层,亲自指挥这场仗。红军兵力虽然不少,但装备差,补给也跟不上,面对川军的防御,压力山大。

战斗打了整整两天,红军拼了命地冲,可川军火力太猛,地形又占优势,愣是没突破。郭勋祺坐镇指挥部,调度得当,还跑去前线鼓舞士气,部队打得特别顽强。

红军这边伤亡惨重,据说损失了3000多人,最后实在扛不住,只好撤退,放弃了直接北渡长江的计划。

这场土城之战,让郭勋祺名声大噪。他一个师的兵力,把红军那么多牛人挡了回去,硬生生打出了“一人单挑七大元帅”的名头。

当然,这说法有点夸张,毕竟他是带了一支军队,不是真一个人单挑。不过,这仗确实让他在川军和国民党那边风光了一把,也证明了他的军事能力。

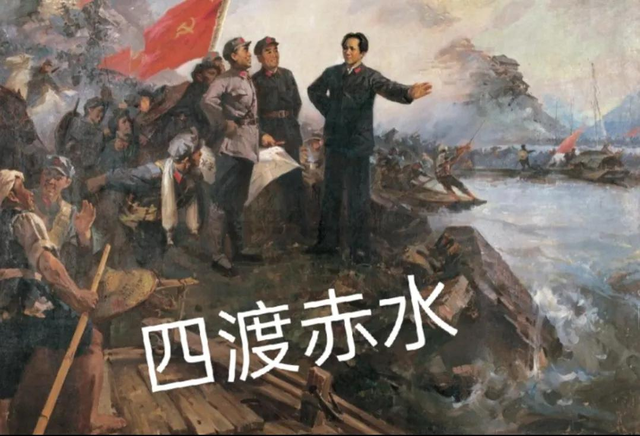

四渡赤水:因祸得福的转折

四渡赤水:因祸得福的转折土城之战虽然是红军的失利,但也逼出了红军的一次经典操作——四渡赤水。仗打完后,红军原计划被打乱,北上的路被堵死,周围还有国民党其他部队围追堵截,形势危急。毛泽东一看硬拼不行,决定来软的,玩起了灵活机动。

从1月29日到3月22日,红军在两个月不到的时间里,四次渡过赤水河,忽东忽西,把追兵耍得团团转。

第一次渡河,红军撤出土城,去了川南,想找机会渡江,但川军防得死死的,没戏。第二次,2月18日,红军又渡回贵州,打了遵义战役,干掉点黔军,喘了口气。可国民党很快集结重兵,准备在遵义围歼红军。

第三次,3月16日,红军再渡赤水,跑去川南古蔺,蒋介石以为红军要北上,赶紧调兵过去。最后第四次,红军杀了个回马枪,又渡回贵州,往南跑,过了乌江,进了云南,总算跳出了包围圈。

这四渡赤水,堪称军事史上的神来之笔,毛泽东后来自己都说这是他的“得意之笔”。红军靠着这一手,不仅保住了主力,还为后面的北上争取了时间。

而这一切的起点,就是土城之战的失利。郭勋祺在土城挡住了红军,逼得红军不得不调整策略,走上了四渡赤水的路。所以说,他这场胜仗,虽然战术上赢了,但在战略上却给红军送了个“因祸得福”的机会。

抗战和内战:从抗日英雄到败将

抗战和内战:从抗日英雄到败将1937年,抗日战争爆发,国共两边暂时搁置恩怨,一起对付日本。郭勋祺带着川军出川抗战,上了前线。他参加了淞沪会战和武汉会战,跟日军硬碰硬,打得挺英勇。

淞沪会战虽然最后上海丢了,但川军的表现让全国人民刮目相看。武汉会战,他也带着部队拼了命守,为保住武汉出了不少力。因为抗战有功,他升了中将,还当上了第29集团军副总司令,算是风光一时。

1945年,日本投降,抗战结束,可国共内战又打起来了。郭勋祺作为国民党将领,继续跟解放军干仗。到了1949年,解放军渡江战役一打,国民党大势已去,各地纷纷失守。

郭勋祺留在四川,带着部队抵抗,可解放军的势头太猛,他根本挡不住。12月,成都解放,他被俘了,成了阶下囚。

结局想不到:从战俘到平静晚年

结局想不到:从战俘到平静晚年按说郭勋祺这种国民党高级将领,被抓后多半没好果子吃,毕竟他在土城之战里狠狠收拾过红军。可事情偏偏没按常理走,解放军对他网开一面,没下重手。

这背后有几方面原因。一来,他在土城之战里虽然赢了红军,但没干啥特别过分的事,打仗凭的是真本事,不是靠阴招。

二来,抗战时他实打实抗击日本,爱国这点没得说,共产党这边也认可他有民族大义。

三来,解放后新政府有个政策,对一些愿意认错、不死硬到底的国民党将领,会宽大处理。郭勋祺正好符合条件。

1950年,他被放了出来,回了成都老家。政府还给他安排了个四川省参事的闲职,参与点地方建设。

晚年日子过得挺平静,平时想想过去打仗的事,既为自己当年的成绩骄傲,也为战争带来的苦难叹息。1959年,他因病去世,64岁,走得还算安稳。