2025年3月15日,备受期待的《哪吒2》即将在越南上映。这部承载着浓厚中华文化符号的动画电影,本应是越南观众共同的文化盛宴,却意外点燃了一场南北网友之间的激烈争吵。越南网络上硝烟弥漫,北部网友高举“中华正统”大旗,自称是炎帝后裔、文明开化之人,指责南部是一群混杂东南亚血统、毫无中华文化根基的“猴子”;而南部网友则毫不客气地反击,嘲笑北部经济落后、穷得叮当响,活像一群“土豹子”。这场争论看似由一部电影引发,实则撕开了越南南北之间由来已久的文化、经济与认同裂痕。南越嫌北越穷,北越骂南越是“猴子”——这种互相看不上的态势,既充满荒诞,又折射出这个国家复杂的历史与现实。

越南,这个狭长如“S”形的东南亚国家,北邻中国,南接南海,国土面积约33万平方公里,人口超过1亿,位居世界第十六。从地理上看,它像一根脆弱的竹竿,南北两端粗壮,中间却细得仿佛随时会断裂。历史上,这种地形注定了它的分裂倾向,而文化的差异与经济的落差,则让南北之间的对立从未真正消弭。今天的这场争吵,不过是历史幽灵在网络时代的又一次显形。要弄清楚这场骂战的根源,我们得从越南的历史、文化、经济乃至社会心理入手,抽丝剥茧,看看这南北分裂的戏码究竟是怎么唱起来的。

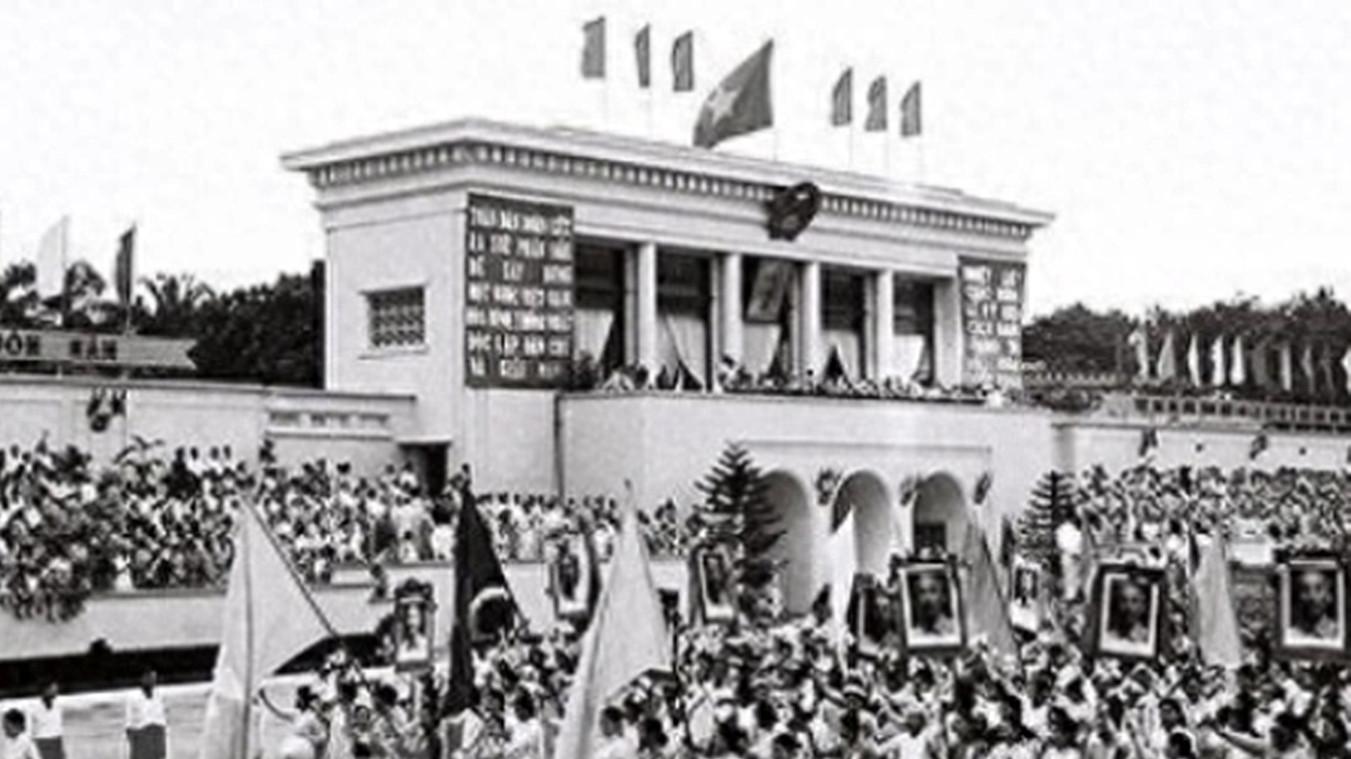

先说历史,越南的南北分裂不是什么新鲜事。早在公元968年,丁部领建立大瞿越国,越南才算有了独立的封建国家雏形。但在此之前,越南北部长期是中国王朝的郡县,从汉朝灭南越国(公元前111年)开始,北部地区被纳入中华文化圈,接受了汉字、儒家思想和中央集权制度的洗礼。相比之下,南部则长期是占婆国的地盘,这个以印度教为主的海洋文明,和北方的汉化传统截然不同。到了近代,1954年的日内瓦会议更是直接以北纬17度线为界,把越南一分为二:北部成了胡志明领导的越南民主共和国,走上社会主义道路;南部则在美国的扶持下成立了越南共和国,首都西贡(今胡志明市)成了西方文化的桥头堡。直到1976年南北统一,这种分裂状态才在政治上画上句号。可政治统一不等于人心合一,文化与经济的鸿沟,依然像一条隐形的17度线,横亘在越南的南北之间。

文化上的分野是这场骂战的核心火药桶。北部网友一口咬定自己是“中华正统”,这话并非空穴来风。越南北部自古被称为“百越之地”,与中国渊源深厚。汉朝以降,北部成了交趾、九真等郡,历经唐宋元明,始终是中国王朝的直接或间接控制区。汉字成了官方语言,科举制度照搬中原,连建筑风格都带着浓浓的儒家味儿。河内的文庙至今还供奉着孔子,香火不断。北部人觉得自己是炎帝后裔,虽然这个说法在史学上站不住脚,但这种自我认同却根深蒂固。他们看南越,就像城里人看乡下亲戚,满眼都是优越感。在他们眼里,南部那些操着浓重口音、混杂占婆血统的家伙,根本配不上“中华正统”这四个字,最多也就是一群“猴子”——这个词在越南语境里,带着浓厚的贬义,暗指蛮夷和落后。

可南越人也不是吃素的。他们反唇相讥,压根不稀罕什么“中华正统”。南部历史上是占婆国的地盘,后来被越南封建王朝逐步吞并,文化上深受印度教和东南亚海洋文明的影响。法国殖民时期,南部又成了法国的直辖殖民地,西贡被打造成“东方巴黎”,咖啡馆、教堂、欧式建筑遍地开花。到了美国扶持南越政权时,西贡更是成了东南亚的商业中心,灯红酒绿,纸醉金迷。南越人觉得自己是开放的、现代化的,瞧不上北越那套闭塞的社会主义老调调。他们嘲笑北越穷,不是没道理。拿胡志明市和河内比一比就知道了:胡志明市是越南的经济心脏,高楼林立,2023年GDP占全国的27%,人均收入超过3000美元;而河内虽然是首都,经济却逊色不少,人均收入仅2000美元出头。南部人觉得,北部整天抱着“正统”不放,不过是穷酸文人的自我安慰罢了。

这场骂战还暴露了一个有趣的现象:南北双方都拿《哪吒2》当枪使,却各有各的解读。北部网友认为,哪吒是中华神话的代表,自己看这部电影是“回家”,是继承祖宗的文化遗产;而南部网友则觉得,这不过是一部商业动画片,谁掏钱看谁就是爷,没必要扯什么正统不正统。更有甚者,南越网友直接开喷,说北越人看电影还得攒半年钱,穷得连爆米花都吃不起。这种经济上的优越感,让南越人底气十足。可北越人也不是省油的灯,他们回击说,南越人再有钱,也不过是“猴子”翻身,文化上还是个空壳,连自己祖宗是谁都搞不清。这种针锋相对,颇有点“你穷我贱”的味道,彼此都抓住了对方的软肋猛踩。

经济差距确实是南北分裂的一大推手。越南自改革开放(Doi Moi)以来,经济飞速发展,但红利分配并不平均。南部以胡志明市为中心,成了外资的宠儿。2023年,胡志明市吸引的外商直接投资(FDI)占全国的40%以上,工业园区遍布,出口额占全国的50%。像三星、英特尔这样的巨头,都把工厂设在南部,带动了就业和城市化。相比之下,北部虽然有河内作为政治中心,但工业基础薄弱,经济更多依赖农业和传统制造业。2023年,北部农村人口占比仍高达60%,而南部已降到30%以下。南越人看北越,就像上海人看内陆县城,觉得那是“穷乡僻壤”;北越人则反过来酸溜溜地说,南越不过是靠外国资本撑腰,没了外资就是一堆废墟。

这种经济差距还延伸到了生活方式和观念上。南越人爱喝咖啡,街头巷尾都是法式面包摊,年轻人追韩剧、玩抖音,活得洋气又时髦;北越人则更传统,喝茶、吃河粉,节日还保留着祭祖的习惯。南越人觉得北越土得掉渣,北越人则觉得南越忘了根。这种生活上的差异,成了双方互相瞧不上的又一佐证。更有意思的是,南北口音的差异也成了攻击点。南越人说话快,语调柔和,带着点东南亚风味;北越人语速慢,咬字重,颇有点北方汉话的影子。南越人笑北越讲话像“乡下老汉”,北越人则说南越口音是“猴子学舌”,彼此都不服气。

再往深里挖,这场骂战还跟民族认同有关。越南是个多民族国家,主体民族京族占86%,但南北的血统差异不容忽视。北部京族受汉族影响深,基因研究显示,他们与中国南方人群的遗传相似度更高;而南部京族则混杂了占婆、高棉等东南亚民族的血统,外貌上更接近马来人。这种血统上的分野,成了北越人自称“正统”的底气,也成了南越人被骂“猴子”的导火索。南越人倒也不在乎,他们觉得血统多元化是优势,至少比北越那群“老古板”活得潇洒。可北越人偏偏见不得这个,他们觉得南越的文化融合是“混种的”,是对“正统”的背叛,是对“正统”的亵渎。

历史上的南北对立,也给今天这场骂战埋下了伏笔。1975年,北越解放西贡,南北统一,但统一的过程并不和平。北越军队进城后,对南越精英进行了清洗,大量南越人逃亡海外,形成了庞大的越侨群体。这些“船民”的后代至今对北越政权耿耿于怀,他们在网络上也常和北越网友对线。统一后,北越政府把大量资源倾斜到北方重建,南部却觉得自己被“吸血”,怨气一直没消。如今南越经济崛起,反过来瞧不起北越,这种翻身仗的快感,自然也体现在了网友的互喷中。

从国际视角看,越南的南北分裂还有更广的背景。中越关系自古复杂,北部因地理靠近中国,天然亲近中华文化;南部则因海洋优势,更倾向于东南亚和西方。这种地缘分野,让南北在外交上也有不同倾向。北部人更愿意和中国做生意,毕竟中越贸易额2023年高达2300亿美元,北部边境省份赚得盆满钵满;南越则更亲美,胡志明市的美企投资占全国的60%。这种对外关系的差异,又加深了南北的心理隔阂。北部觉得南部“投洋人”,南部则觉得北部“舔老大哥”,谁也看不上谁。

这场围绕《哪吒2》的骂战,其实只是表象,背后是越南南北在文化、经济和认同上的长期博弈。北部拿“中华正统”说事,既是自信,也是自卑——自信于历史传承,自卑于经济落后;南部拿“钱袋子”压人,既是骄傲,也是空虚——骄傲于现代化的成就,空虚于文化根基的缺失。双方你来我往,骂得再热闹,也掩盖不了彼此的痛点。北越穷,南越“猴”,这话听着刺耳,却都有些道理。可笑的是,这种分裂并没有让越南更强,反而让它在国际上总是显得底气不足。邻国中国也好,美国也罢,看这场骂战,恐怕都只当是个笑话。

说到底,越南的南北分裂是个历史包袱,也是现实难题。统一快50年了,这条隐形的17度线还是没抹平。经济上,南部遥遥领先,可文化上,北部底蕴深厚,谁也说服不了谁。网友们在网上掐得不可开交,现实中却还得一起过日子。或许,《哪吒2》上映那天,南北观众都会走进影院,一边看电影,一边在心里暗骂对方。电影散场,骂战继续,但越南这个国家,还得在这条南北拉锯的路上,继续磕磕绊绊地走下去。

这场骂战有没有赢家?恐怕没有。北越人赢了面子,输了里子;南越人赢了里子,输了面子。两边都觉得自己占理,却都没能真正让对方闭嘴。也许,这就是分裂的代价——彼此看不上,却又离不开。越南的未来,会不会有一天能真正弥合南北裂痕?谁也不知道。但至少现在,这场骂战告诉我们:南越嫌北越穷,北越骂南越“猴子”,这场戏,还远远没到谢幕的时候。

信息来源:

本文内容基于越南历史、文化、经济等方面的公开信息,包括但不限于越南社会主义共和国的历史沿革(日内瓦会议、南北统一等)、经济数据(胡志明市与河内的GDP、FDI等)、文化差异(汉文化与占婆文化的影响)、人口统计(京族与少数民族分布)以及中越关系等。数据参考越南官方统计、国际组织的报告以及网络上关于南北文化争论的真实讨论,确保信息真实可靠,未虚构任何事实。