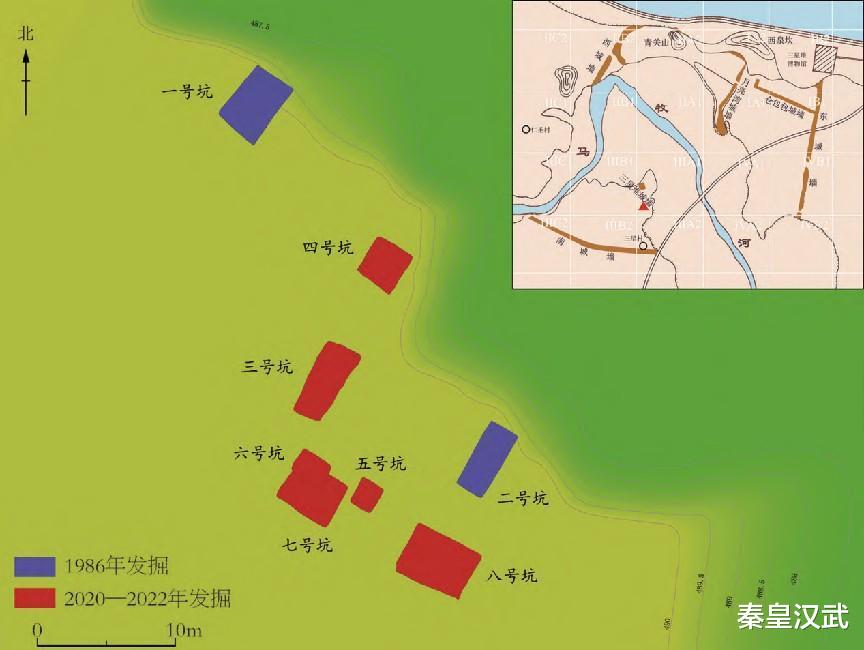

位于四川广汉的三星堆遗址最为世人所熟知的便是那出土了众多“奇奇怪怪”青铜人物造型的八个埋葬坑。

其中:1号、2号坑于1986年首次进行考古发掘,2020年12月至2022年11月,考古工作者又在附近陆续发现了6个埋葬坑。经碳十四检测,测年数据集中在公元前1131年至公元前1012年,3号坑、4号坑、6号坑、8号坑的埋藏年代一致,相当于商朝晚期。5号坑、7号坑因为样本保存不好,数据不够。

但值得注意的是,7号坑与8号坑无论是布局、尺寸还是象牙、铜器的堆积模式上均高度接近,表明是成对关系,应属同一时期挖掘形成。

此外,铜兽驮跪坐人顶尊铜像的人像部分在3号坑找到,下半部分神兽和上半部分的大口尊口沿残块则分别在8号坑和2号坑。类似的青铜器跨坑拼接情况在2号、3号、7号、8号均出现了。

所以,除了1号坑和5号坑外没有确切证据外,其余几个埋葬坑可以视为同时形成的。

那么这些坑中造型奇特的国宝重器究竟是从哪来的,又为什么要砸毁后埋入地下呢?

要搞清楚这个问题,我们首先要弄清楚三星堆究竟是个怎样的文明。我们上文所说的埋葬坑的测年数据,只能表明国宝埋葬时间,并不代表三星堆文明只存在于商朝晚期。

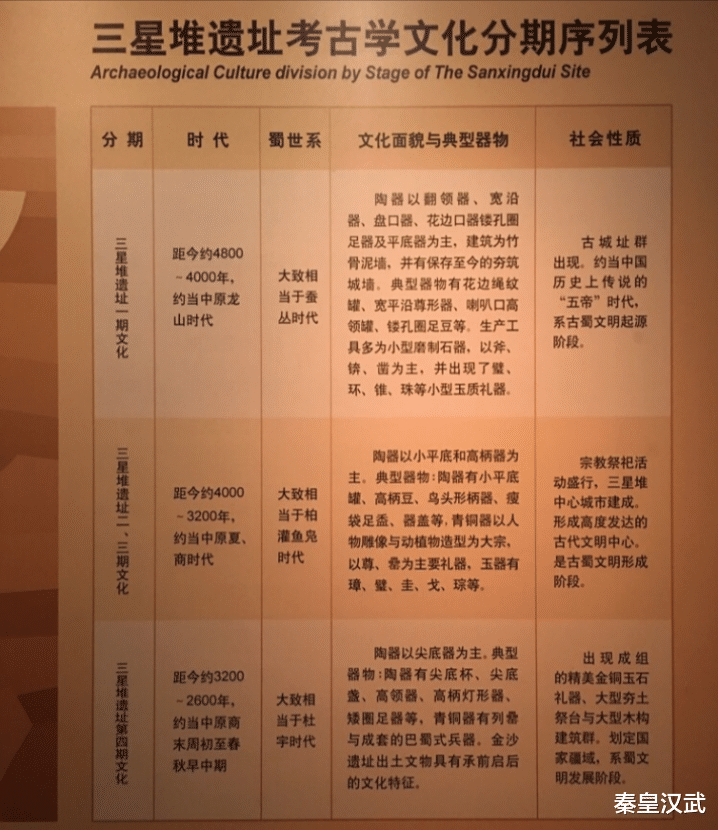

事实上,三星堆遗址上的古文化可以从距今4800年的三星堆一期文化算起,一直到距今2600年的第四期文化终结,前后发展了2000多年。

但这里有个误区,那就是文化的延续并不完全等同于某个阶段的国家文明。举个例子,殷墟遗址地层中也能发现新石器时代龙山文化,但我们不能据此就认为商朝存在了上千年。

所以,真正意义上的三星堆,指的是三星堆青铜时代文明(三星堆二期至三期),也就是发现三星堆古城并出土大量造型优美、内涵奇特的青铜人像、神像、礼器的阶段,距今3600年至3100年,相当于中原地区的夏末至商末。

早于二期的三星堆文化一期文化,与成都平原的宝墩文化面貌相同,而与三星堆二期文化之间差异巨大,所以被改称为宝墩文化。三星堆四期文化,又叫十二桥文化,文化主体已从广汉三星堆迁徙至成都金沙。

综合三星堆文明所呈现出的诸多文化特征,我们已经清晰地知道,三星堆文明的创造者既有四川土著的宝墩文化群体,也有沿岷江河谷进入蜀地的原甘青一带的马家窑文化部分先民。

此外,三星堆出土的牙璋、铜牌饰、陶盉又表明有部分二里头文化群体也进入了蜀地。不仅如此,三星堆文明还呈现出与长江流域以及西南蜀身毒道沿途文明的互动和交流。

因此,三星堆文明的面貌就比中原其他文明显得更加异类。

三星堆人一方面用中原常用的“泥模块铸法”和高放射性同位素铅原料铸造了青铜尊、青铜罍等华夏典型青铜器,另一方面却又创造出独具一格的纵目人、神树、太阳轮、祭坛,并在青铜群像上覆盖了中原罕见的黄金面具。

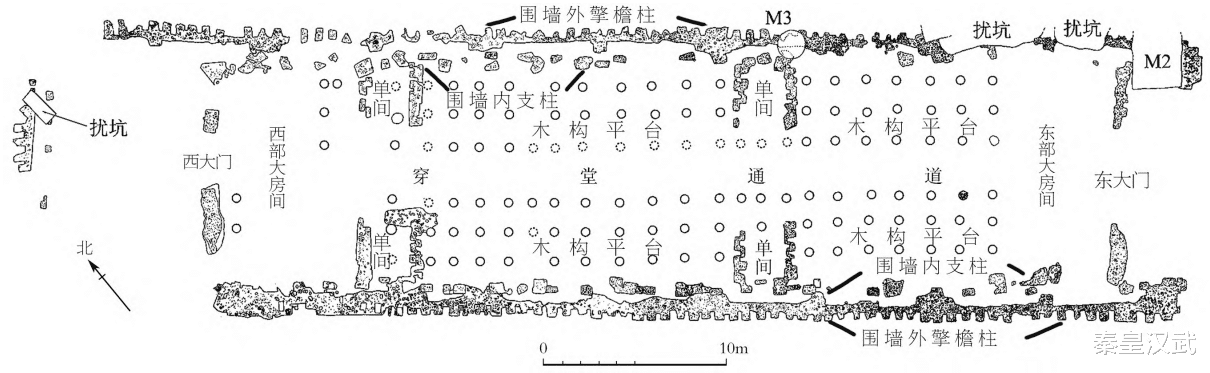

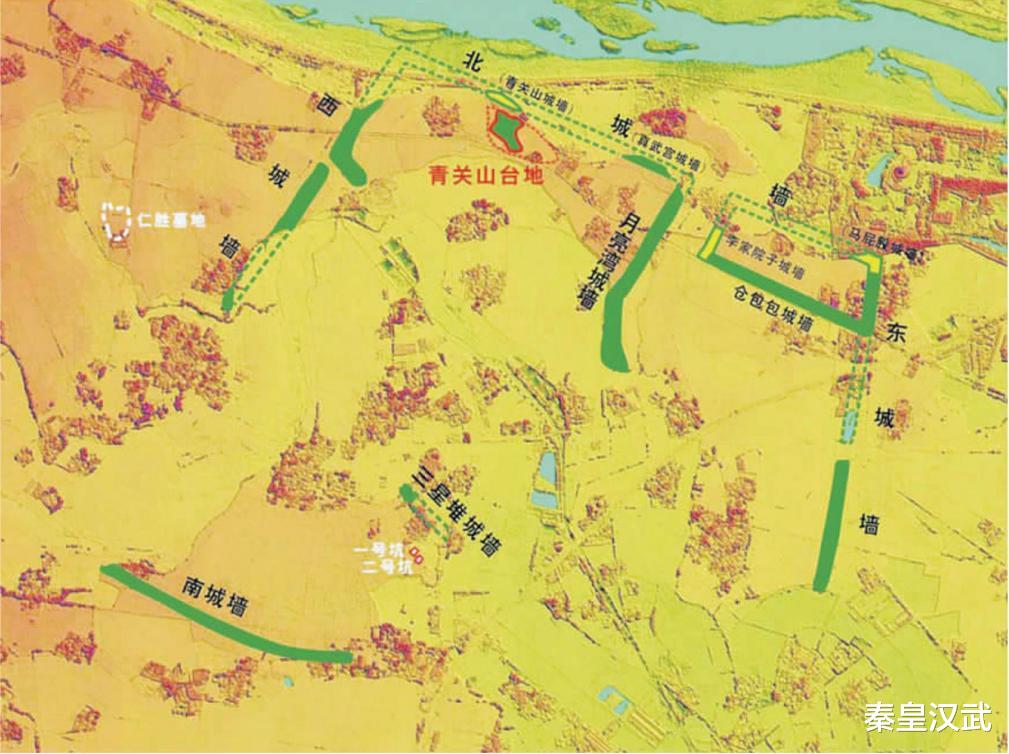

显然,三星堆是一个彻头彻尾的神权政体,国王兼具了神统和君统。就在三星堆1号、2号坑发掘的19年后,考古工作者在三星堆古城发现了目前唯一一座大型建筑基址,俗称青关山1号大房子,面积超过一千平方米。

青关山1号建筑的平面结构图显示,这是一处兼具了神庙和君臣议事殿堂功能的综合性建筑,8个埋葬坑出土的各类器物,与神庙中的各功能区分布契合。尤其是房内通道两侧有多达126个柱洞,如果插上木桩,刚好可以用于捆绑或安装青铜人像和青铜面具。

据此,我们有理由相信,那些被砸毁后埋入坑中的器物,原本是放置在神庙当中的。

那么究竟是谁砸毁了这些神庙中的礼器的呢?

三星堆八个埋葬坑与青关山1号建筑同在三星堆古城内,一南一北。按照常理,供奉在神庙中的礼仪用具被砸毁埋葬,通常是敌对势力所为。

但是,三星堆古城内并没有发现任何外部势力入侵的痕迹,不仅如此,八个埋葬坑坑壁竖直,其中的器物摆放还呈现一定的规划性,青铜器之上统一摆放象牙,并整齐地码放在同一水平。

正是基于以上考古发现,目前多数专家学者都主张埋葬坑的形成是三星堆人在举行祭祀活动后所留下的,并称之为“祭祀坑”。

事实上,早在1929年,考古工作者就在农民燕道诚家院子旁发现过一个埋葬有400余件玉石器的长方形土坑,此后,类似的坑在三星堆古城内外多有发现。这也表明,三星堆人的确有将器物埋入土坑中用于祭祀的传统。

不过,这里面还有一个悬而未决的疑问。如果三星堆八个器物埋葬坑也是某次祭祀活动后留下的,那么在三星堆青铜文明存在的数百年时间当中,这样的埋葬坑应该具有形制上的一致性以及时间上的间隔性。

换言之,类似八个“祭祀坑”一样的坑,应该在临近地区普遍被发现,并且应该都会出土青铜立人、祭坛、黄金面具、黄金权杖这些器物,年代顺序上也应该呈现早中晚三个阶段。

实际情况却是,除了这八个“祭祀坑”外,其它土坑并没有发现同等规模同等器物的情况。不仅如此,这八个“祭祀坑”的碳十四测年均落入商晚期,其中2号、3号、4号、6号、7号、8号坑已有明确证据显示属于同一时间节点。

可见,三星堆八个“祭祀坑”是在偶然性条件下发生的一次埋入行为。那么它们还有可能是祭祀所产生的吗?

证据在8号坑找到了。

根据2024年8月四川省文物考古研究院(三星堆研究院)和北京大学考古文博学院联合发表的《四川广汉市三星堆遗址祭祀区八号坑发掘简报》显示:

8号坑在分别摆放铜器和象牙后,古人先从坑的四周填入大量较为纯净的黄色沙质黏土,随后又从从南、北两个方向倒入灰烬堆积,这些灰烬在倒入坑内时仍处于未完全熄灭状态,所以在象牙上留下了约2—3毫米深的烤黑层。因此,大规模的焚烧活动应当发生于坑外。

《八号坑发掘简报》判断:8号坑是在较短时间内经历了挖坑、填放和掩埋过程,掩埋因某种原因被破坏的祭祀器物的遗迹,即祭祀器物掩埋坑。

无独有偶,一同发表的《三号坑发掘简报》也认为:3号坑是短时间集中埋藏祭祀用器的产物,只能代表祭祀用品最终废弃的环节。从目前的发掘情况看,并无明确证据能支持三号坑即发生祭祀活动的“第一地点”这一看法。

很显然,三星堆“祭祀坑”出土的部分金器、铜器、玉石器等遗物在入坑前就已经有了不同程度的破损和焚烧痕迹,并最终埋入了这些挖好的坑中,前后间隔时间很短。而在这次掩埋结束后,三星堆文明便整体迁徙到了40公里以外的成都金沙遗址。

这也再次否决了八个大坑是敌对势力所为。那么问题又回到了原点,三星堆人为什么要这么做?

上文中我们提到,8个埋葬坑出土器物与神庙的内部结构十分契合,也就是说,这些国宝重器原本是摆放在神庙中长期供奉的。三星堆人每一次祭祀,都需要先在神庙中举行仪式,而后再到室外搭建的祭坛上焚烧特定器物。

8个埋葬坑的出现,意味着三星堆人不再需要神庙,而是将神庙中的神器连同象征君权的黄金权杖一同埋入了地下,举族迁徙。由于8号坑中还出土了红烧土块,与清关山1号基址发现的红烧土墙基吻合,所以,三星堆人大概率是将神庙也一并拆除了。

那有没有可能是神庙意外失火,导致三星堆人不得不埋葬所有神庙器物呢?

首先,三星堆附近并没有发现经历过火烧的建筑遗迹;其次,从埋葬坑中出土的青铜器形态判断,基本是先打碎后焚烧,这与失火导致的破坏区别很大。而神庙的失火,很难解释为何连君主手中的权杖也一并埋入地下了。

就在三星堆消亡之后,成都金沙遗址成为新的文明中心,这里同样发现了大量三星堆文化因素,不同的是,金沙遗址缺少了三星堆大型雕像群的文化特征,祭祀所用礼器的体型也袖珍了许多。

在缺少文字记载的情况下,单纯依靠考古发掘很难弄清楚三星堆人此举究竟是何用意。但如果我们把三星堆文明置身于华夏多元一体的文明框架当中,就会发现一个很有意思的“时代巧合”。

著名考古学家李伯谦教授曾将华夏古国阶段的国家划分为“崇尚神权”与“崇尚王权”两大类型。其中:红山文化、良渚文化、凌家滩文化都将大量国家财富贡献给神灵,越陷越深,最终走向消亡。反倒是崇尚军权、王权的仰韶文化、龙山文化坚持并延伸到了最后。

三星堆作为一个典型的“神权”政体,同样面临着神权高于君权、国家财富首先满足于宗教祭祀的局限性。在与商朝共存的数百年中,三星堆也与商王朝存在着深层次的文化互动,出土了大量殷墟同款的青铜器、玉器。甲骨文中,也频频出现“伐蜀”“至蜀”的记载。

那么,殷商王朝末年所经历的一次“社会大变革”,也必然传导到了巴蜀之地。

《左传》曾把商朝的灭亡总结为“纣克东夷,而陨其身”,但其实,这只是外在原因。周武王在《牧誓》中曾明明白白说,我之所以联合大家讨伐商朝,主要是因为“商王受,惟妇言是用,昏弃厥肆祀,弗答;昏弃厥遗王父母弟不迪,乃惟四方之多罪逋逃,是崇是长,是信是使。”

翻译过来就是:商纣王只听信妇人的话,对祖先的祭祀不闻不问,轻蔑废弃同祖兄弟而不任用,却对从四方逃亡来的罪恶多端的人,推崇尊敬。

“国之大事,在祀与戎”,这句话最早说的就是商王朝,可见祭祀对一个国家的重要程度。那么纣王做了什么呢?由于宗教祭祀占用了大量国家财富,所以,纣王即位后顺应时代需要,大幅减少了祭祀的频率,弃用了部分贵族而启用平民,将国家资源集中用于对东夷的战争。

结果,此举不仅遭到祭司阶层的强烈反对,也引发了贵族内部的不满。最终,西周打着纣王不祭祀的旗号,联合殷商内部的胶鬲、微子启等贵族在牧野临阵倒戈,推翻了纣王的统治。

同样的情况也发生在三星堆。

神权和世俗权力的内讧,最终导致了三星堆人信仰的崩塌,并产生了分裂。其中一支迁徙至金沙,维持了低限度的祭祀;另一支则参与了武王伐纣的军事行动,因功受封于陕西宝鸡周原,这里发现了自称弓魚的伯爵诸侯国,文化面貌与三星堆四期近似,但缺少了祭祀因素,属于典型的君权国家。

四川省文物考古研究院的专家赵殿增推测,三星堆人信仰崩塌的诱因是特大瘟疫。这场瘟疫不仅导致大量人口死亡,甚至就连群巫之长的国王也一同去世,人们认为神庙中供奉的神明和神器已经失灵了,所以在举行了最后一次大规模的“燎祭”后,将失灵法器埋入坑中。

“瘟疫说”目前还没有确切证据,但三星堆的内讧和分裂却在四川和陕西找到了多处考古遗存的印证。所以,三星堆的最后一次“燎祭”乃至文明的消亡与迁徙,或许与商朝灭亡的原因雷同,都是因神权的衰落与君权的改革导致的内部瓦解。