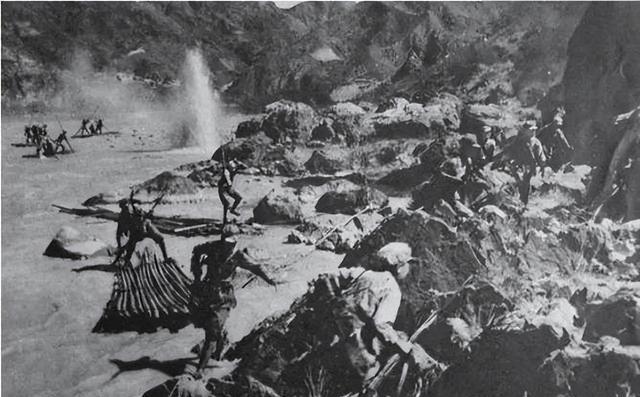

1939年,抗日战争如火如荼。彼时,红军已改编为八路军,在敌后进行抗日斗争。

然而,某日,八路军中一名年轻指挥员率数十名战士,悄然离队。

彭德怀司令闻此消息,大为震怒,随即下令捕获逃兵,并决定当场执行军纪。

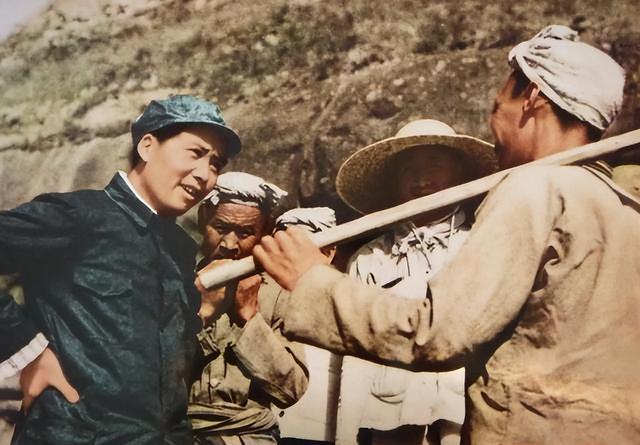

关键时刻,毛主席挺身而出,说道:“还是给他一线生机吧。”

这究竟是何缘由?一名战士叛逃,为何毛主席会为其求情?

杨上堃乃红军中声名显赫的英雄连长。

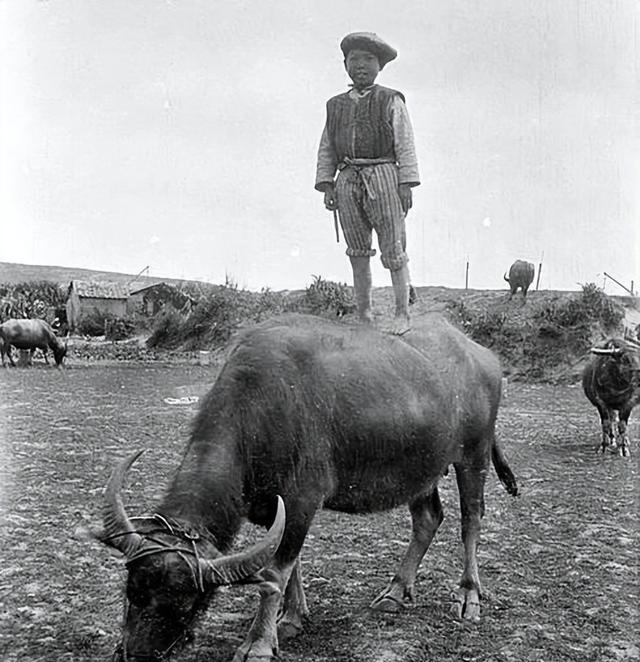

杨上堃,1914年江西生人。幼时历经动荡,立志从军报国。17岁加入红军,展现卓越战力与领导才能,迅速成为共产党员。

红军时期,杨上堃历经多战。1934年渡乌江时,他率16名士兵,冲破国民党美式装备部队防线。此役为红军生死关键,杨上堃因英勇被誉为“英雄连长”。

年轻红军指挥官因英勇战斗成为部队支柱,但随时间推移与部队编制调整,他陷入了前所未有的困惑与不满。

1939年,我军经多年奋战规模渐增。依编制要求,杨上堃原团部升格为师部。按理,其职务应提升,但在新职务分配中,杨上堃未获预期晋升。

他本以为能任团长,领军抗敌,施展才华。但杨成武领导安排他为支队参谋长,虽似升职,他却觉此职不及亲率部队,感被轻视与不公。

杨上堃认为参谋长职务不符其性格,因缺乏实际作战权力,近乎旁观。他对此逐渐心生不满。

杨上堃内心挣扎之际,侦查科的袁彪与罗昭辉寻至。二人亦对调动不满,见杨上堃有怨言,便频挑拨,称领导排挤他们,怂恿其一同离队。

杨上堃陷入犹豫,深知叛逃后果严重。彭德怀司令曾处决叛逃士兵,包括他老战友之子。一旦自己离队,不仅成叛徒,还会给战友带来沉重打击。

袁彪与罗昭辉力劝杨上堃,献策称离队可表立场,中央见状必重视其诉求,日后或可重返战场。杨上堃被说服,遂率二十余战士携武器离队。

杨上堃叛逃之事速达上级,杨成武即报彭德怀。彭大怒,即令就地正法,以儆效尤。他认为战时叛逃不容,尤杨上堃这样的英雄,其叛逃将重创红军士气与声誉。

关键时刻,毛主席得知情况后,采取了意外举措,阻止了彭德怀的命令,指示道:“留他一命。”

毛主席宽容因杨上堃叛逃非为背叛革命,而是不满调动欲引上级重视。他未投敌,仍愿抗日。故杨上堃行为与真叛徒有本质区别。

毛主席深知,处决杨上堃将挫伤老红军士气,并失去一位杰出战斗英雄。因此,相较于军法严惩,给予其改过机会更为妥当。

在毛主席的干预下,杨上堃幸免于死刑,被撤职并接受组织批评教育。经深刻反省,他认识到自身错误,意识到一时冲动险些使自己沦为历史罪人。

杨上堃自此改过自新,后续战斗中依然勇猛。他重燃责任感,持续率战士英勇战斗,为新中国成立贡献力量。

1955年,我军首次授衔,杨上堃获上校军衔。因其过往叛逃事件,晋升受阻。昔日战友多已晋升为中将、少将,而他仅止于上校。