你知道吗?历史上,曾有许多著名的人物曾踏足惠州,但大多都或因战乱流离、文献散佚、遗迹湮灭等原因未能在惠州留下显著痕迹,成为历史的遗憾。以下分类列举部分重要人物及背景:

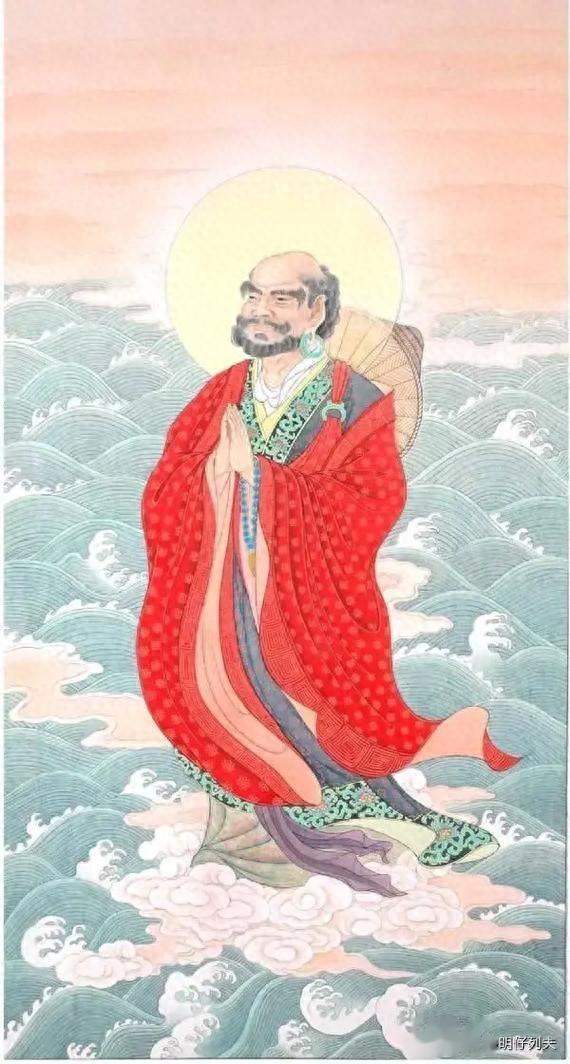

一、宗教人物达摩祖师(南北朝)

传说达摩渡海至广州后曾北上罗浮山,与葛洪隔空论道,但无确切遗迹留存,仅存后世附会的「达摩洞」传说。而达摩的弟子三祖僧璨曾经在广东罗浮山隐居,而惠州境内,有不少千年古寺,比如市区的大云寺、博罗长宁的南楼寺等。这些都是达摩与惠州连接的零星的记忆。

鉴真和尚(唐代)

天宝年间鉴真第六次东渡前,可能经惠州休整。明代《岭南名胜记》提及其在平海古城布道,但无碑刻或寺志佐证。

二、流放文人刘禹锡(唐代)

被贬连州刺史时途经惠州,作《南海马大夫见惠著述三通》等诗提及东江风物,但具体行迹地点已不可考。

贾岛(唐代)

任遂州长江主簿时曾游罗浮山,《全唐诗》有《寄罗浮山道者二首》,但未留下题刻或居所遗迹。

韩愈(唐代)

贬潮州时经惠州水路,其《祭鳄鱼文》中"东抵恶溪"可能包括东江流域,但未明确记载惠州活动,仅有民间"韩愈泊舟金带街"传说。

三、帝王将相缚娄古国巫祝

横岭山先秦墓葬群出土玉璋、铜鼎,但墓主身份成谜。考古学家推测存在「大巫」阶层,其祭祀遗址或埋于罗浮山冲积扇下。

唐代循州刺史牛僧孺

这位"牛李党争"核心人物在任期间(829-832年)整治东江水道,宋代《舆地纪胜》载其筑「防咸堤」,疑似今汝湖镇古堤残基,但无碑刻证实。

张九龄(唐代)

开元年间任岭南道按察使时巡视惠州,《曲江集》有诗《巡按自灨水至余干》提及东江风物,但具体行迹无考。明代惠州学者叶春及推测其曾在罗浮山刻石,今佚。

南汉后主刘鋹(五代)

在罗浮山建天华宫避暑,宋灭南汉时焚毁,今仅存清代重修的“天子殿”地名,原建筑规制无从考证。

宋代盐官周敦颐

任广东提刑期间(1068年)整顿盐政,平海盐场传说有其题「海不扬波」石碑,但清代已佚,现盐洲岛「濂溪祠」为1990年代重建。

文天祥(南宋)

抗元时在惠州活动数月,《过零丁洋》创作背景涉及惠州海域,但现存纪念设施多为新建,宋元时期痕迹尽失。而文天祥的弟弟文璧则有后人留下,文璧为当时的惠州知府,兄弟二人,同心协力,共赴国难。但文天祥选择了投海殉国,而文璧则选择投诚,以保全惠州百姓。惠城区马安镇与惠阳区良井镇的交界处,有个形如犄角的村落,古称白龙塘。这里有近5000位村民,其中95%都姓文。民族英雄文天祥的子女或亡或俘或散,其弟文璧把自己的长子文升过继给了文天祥。文家后人于此开基立业,子孙繁衍,枝繁叶茂,由此分迁各地。

岳飞后裔

惠州现存最早《岳氏族谱》为1947年抄本,前序称"宋元谱牒毁于兵燹",导致迁徙路线考证困难。

关于岳飞后裔在惠州的情况,目前可考的历史记录较为有限,但根据地方志与族谱研究,仍能梳理出部分线索:

岳飞遇害后,其次子岳雷一脉为避祸,南宋末年随皇室南迁至岭南。据《东莞岳氏族谱》记载,岳雷后人岳汝通于明初定居东莞,成为广东岳氏开基祖。清代《归善县志》提及,明万历年间有岳姓武官戍守惠州卫所,疑似岳霖(岳飞第三子)后裔,但具体传承断代待考。

现代惠州岳姓约2000余人,主要聚居惠东吉隆、稔山等地。2016年惠东岳氏重修族谱,称系"鄂国武穆王之后",但暂未发现宋元时期直接迁入的证据链。惠东平海古城曾存"精忠祠"(清同治年建),祭祀岳飞,1949年后改建为民居,现存残碑刻有"王师北定"字样,疑似岳氏族人捐建。

明嘉靖年《惠州府志》载卫所千户岳镇守平海所,其墓志铭提及"祖籍汤阴",但未明确与岳飞直系关联,可能为同宗旁支。鸦片战争期间任大鹏营守备的岳成名,史料载其"骁勇善战,精忠报国",民间传为岳飞后裔,但任职档案仅记"祖籍福建"。

惠东岳氏至今保留"不食江鱼"祖训(岳飞蒙难日忌荤),但该习俗在岭南其他岳氏分支中亦存在。2018年复旦大学对惠州岳氏Y染色体检测显示属O-MF12415类型,与河南汤阴岳飞家族O-MF12456存在旁系差异,提示或为同宗不同支。

惠州本土"军话"中保留的宋代官话词汇,或隐含流寓文人的语言影响。

明代抗倭名将俞大猷

嘉靖年间在淡水卫所练兵,《惠州府志》载其作《秋日练兵大亚湾》诗,原刻于将军岭石壁,1958年开山采石时被毁。

《惠州府志》的记载:嘉靖四十四年,(俞)大猷以白头兵八百人驻东平,而身往军门请事。兵居停久,窥见东平人家蓄积垂涎,一夜焚劫之,八百兵人人挟赀至重不能举。次日民争入城,乱兵馆谷一月。大猷归,东平多士壅骂之。大猷下车揖,既而斩乱目三人以谢惠人,以为有度。

清代水师提督关天培

鸦片战争前视察大亚湾炮台,手绘布防图现存英国国家档案馆,而惠阳本地仅存晚清仿建土炮台遗址。

四、隐逸的方外之士、山野的隐士葛洪妻鲍姑

中国首位女灸学家,随夫隐居罗浮山。《肘后备急方》中灸术或源自其经验,但山中「鲍姑艾堂」为清代伪托建筑。

杜光庭(五代)

道教宗师,传说为避乱隐居罗浮山注《道德经》,元代《历世真仙体道通鉴》载其事,但宋代方志未录,现存"杜真人洞"系清代附会。

白玉蟾(宋代)

道教南宗五祖,曾拜南宗四祖陈泥丸(原名陈楠,惠州博罗人)为师,虽活跃于罗浮山,但具体修炼地点争议,明代《罗浮山志》称其居"朱明洞",实为后人托名构建。

南明遗民屈大均

传其抗清失败后化名隐居南昆山,《广东新语》中「龙门温泉愈疮」记载或为暗语,但隐居草庐遗址无法确认。

民国侠盗谭阿牛

1910年代劫富济贫的绿林人物,县志称其「善使双刀,神出鬼没」,葬地传说在南昆山观音潭,但无墓碑遗存。

五、外国来客伊本·白图泰(元代)

这位摩洛哥旅行家1346年经广州北上时可能途经惠州,其《游记》中描述的「城镇布局似曾居留」被推测为惠州,但无直接证据。

利玛窦(明代)

1583年从澳门北上肇庆时,可能取道惠州水路,其书信提及「岭南多奇异山水」,但未留下具体活动记录。

葡萄牙商人费尔南多(16世纪)

1554年走私船遇险停靠霞涌,在礁石刻十字架与葡文日期,1967年建油库时被炸毁,残片存惠州博物馆(未公开展出)。

六、湮没的海外来客汪大渊(元代)

这位民间航海家著《岛夷志略》记载"惠州瓷窑",指向宋代东平窑外销盛况,但其考察路线图失传,无法确认是否亲至。通过东平窑残片釉料成分比对,验证汪大渊记载的"惠州瓷"外销范围。

郑和船队成员(明代)

郑和下西洋前,部分船员在惠州休整补给,但《郑和航海图》未标注惠州港口,仅存妈宫庙清代碑刻模糊记载。现代考古推测为针头岩。惠州市惠东县针头岩为古航线重要坐标,郑和6次经过针头岩别名大青针、大星簪等。

清代疍家女杰黄萧养

率船民反抗渔霸,大亚湾流传其「双桅船藏宝图」传说,2012年打捞出疑似其座舰残骸,但文物鉴定为普通商船。

五、近代消失的踪迹康有为(近代)

戊戌变法失败后流亡,传言曾藏身惠州华侨故居,但查其《自编年谱》仅记"经香港赴南洋",惠州线索或为掩护性记载。

高剑父(现代)

岭南画派创始人,抗战期间据传在罗浮山写生数月,但相关画作毁于战火,仅存弟子回忆录提及"东樵云雾系列"。

消失痕迹的原因分析人物

关联事件

痕迹湮灭主因

贾岛

罗浮山访道

唐代山寺毁于宋元战火

刘禹锡

贬谪途中作诗

东江改道冲毁古码头遗址

南汉天华宫

皇家避暑行宫

宋代系统性毁弃南汉建筑

文天祥抗元营地

惠州海域抗元

明清海禁导致沿海遗迹人为抹除

孙中山会议旧址

飞鹅岭军事会议

民国时期火灾损毁

类型

典型人物

消失原因

重构可能性

宦游无记

张九龄

唐代岭南文献散佚

通过东江古河道考古反推

宗教附会

杜光庭

道佛争夺圣地话语权

比对敦煌文书中的岭南记载

地理误植

杨万里

宋代地名重名现象普遍

结合水文变迁考证诗歌路线

记忆断层

郑和船员

海禁政策导致民间记忆压抑

分析妈祖信仰传播路径

政治避讳

康有为

清政府系统性销毁维新派痕迹

解密晚晴外交密档

历史想象的补白文学重构:清代惠州诗人江逢辰曾写「白鹤峰前问古踪」(苏轼故居),暗示更多失落的先贤足迹。考古机遇:2018年惠州潼湖出土唐代船桩,或可佐证刘禹锡笔下「惠州古津渡」的存在。科技复原:通过东江流域沉积物孢粉分析,可推测鉴真时代罗浮山植被,间接还原历史场景。除了那些确切可考的历史人物,这些人物与惠州的「未完成连接」,恰构成历史叙事的留白之美。将来如何惠州文化产业有那么崛起的一天,不妨挖掘一下他们,这里与惠州“结缘”过的人物,也比如今一直扣着苏轼不放好。

正是因为他们没有被历史记载,所以可以发挥的空间更大,更能激发创作。

若对某一人物有深入研究兴趣,可进一步查阅《惠州府志》《罗浮山志汇编》及近年东江流域考古报告。